Harnwegsinfektionen gehören zu den Dingen, die leider viele von uns irgendwann mal treffen. Die Harnwege werden meist durch Bakterien aus dem Darm befallen, was dann zu Beschwerden wie Brennen beim Wasserlassen, ständigem Harndrang oder auch Unterleibsschmerzen führen kann.

In den meisten Fällen hilft eine gezielte Antibiotikatherapie am besten – die wirkt oft schnell und zuverlässig gegen die Erreger.

Aber klar, Antibiotika sind nicht alles. Gerade bei leichten Fällen können auch mehr trinken oder pflanzliche Mittel echt sinnvoll sein.

Wie lange und womit behandelt wird, hängt immer davon ab, wie schlimm die Infektion ist und was sonst noch so bei einem los ist. Wer die Warnzeichen früh erkennt, kann meistens verhindern, dass es schlimmer wird.

Wir schauen uns an, welche Therapien sich bei Harnwegsinfektionen wirklich bewährt haben. Außerdem erklären wir, warum es wichtig ist, die Ursachen und die Risikofaktoren für wiederkehrende Infektionen zu kennen.

Wer wissen will, wie HWI schnell erkannt und behandelt werden, findet hier im Artikel die wichtigsten Infos zur Behandlung von Harnwegsinfektionen.

Kernsymptome und Verlauf einer Harnwegsinfektion

Die Beschwerden bei einer Harnwegsinfektion hängen davon ab, welche Teile des Harntrakts betroffen sind. Meistens geht’s um die Blase, manchmal aber auch um die Nieren – das merkt man dann schon.

Typische Beschwerden bei Blasenentzündung

Wenn Blase oder Harnröhre betroffen sind, spricht man von einer Blasenentzündung (Zystitis). Typisch sind Brennen beim Wasserlassen und häufiger Harndrang.

Man hat ständig das Gefühl, zur Toilette zu müssen, aber es kommt oft nur wenig Urin. Viele berichten über Dysurie, also Schmerzen beim Wasserlassen.

Ein dumpfer Druck im Unterbauch ist auch nicht ungewöhnlich. Manchmal sieht der Urin verändert aus – Blut im Urin (Hämaturie) oder ein seltsamer Geruch können vorkommen.

Fieber bleibt meistens aus, solange die Infektion auf Blase und Harnröhre beschränkt ist. Hier mal eine kleine Übersicht der typischen Beschwerden:

| Symptom | Beschreibung |

|---|---|

| Brennen | Beim Wasserlassen spürbar |

| Häufiger Harndrang | Dringendes Wasserlassen |

| Schmerzen | Vor allem im Unterbauch |

| Blut im Urin | Selten, aber möglich |

Mehr dazu gibt’s auf der Seite über Symptome einer Blasenentzündung.

Symptome einer oberen Harnwegsinfektion

Wenn die Infektion aufsteigt, können auch die Nieren und der Harnleiter betroffen sein. Dann spricht man von einer Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis).

Das ist meist deutlich heftiger als eine normale Blasenentzündung. Neben Brennen beim Wasserlassen kommen Flankenschmerzen dazu, oft einseitig und manchmal bis in den Rücken.

Häufig treten auch Fieber und Schüttelfrost auf. Nicht selten kommen Übelkeit oder Erbrechen dazu.

Der Urin kann trüb oder übelriechend sein, manchmal ist sogar Blut sichtbar. Bei Kindern und älteren Menschen sind die Symptome oft weniger eindeutig – das macht die Diagnose schwieriger.

Eine Urinuntersuchung gibt meistens schon gute Hinweise. Für eine sichere Diagnose helfen auch Blutwerte oder bildgebende Verfahren.

Verlauf und Komplikationen

Wie eine Harnwegsinfektion verläuft, hängt davon ab, wie früh sie erkannt und behandelt wird. Unkomplizierte Infektionen von Blase und Harnröhre sind bei passender Therapie oft nach ein paar Tagen überstanden.

Wird die Infektion nicht behandelt, kann sie sich ausbreiten und den Harnleiter oder die Nieren erreichen. Bei einer Nierenbeckenentzündung sind ernstere Komplikationen wie Nierenversagen, Sepsis oder Abszesse möglich.

Schwangere, Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen sind dabei besonders gefährdet. Damit es gar nicht erst so weit kommt, ist eine schnelle Diagnose und passende Behandlung entscheidend.

Mehr zum Verlauf findet ihr im Abschnitt über Verlauf und Komplikationen von Harnwegsinfektionen.

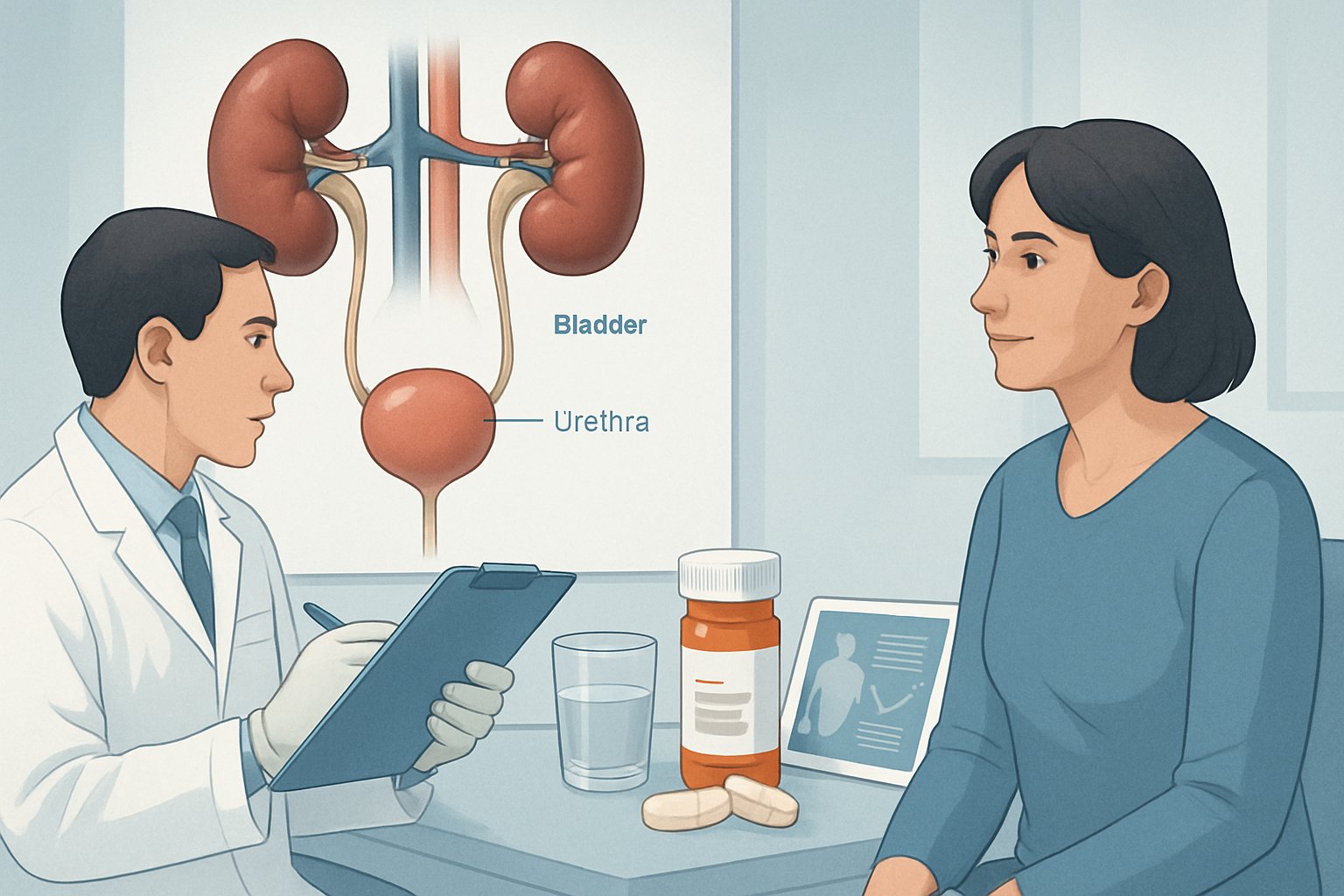

Ursachen und Risikofaktoren für Harnwegsinfektionen

Meistens entstehen Harnwegsinfektionen, wenn Bakterien in die Harnwege gelangen und sich dort vermehren. Verschiedene Lebensumstände und Gruppen sind besonders gefährdet – das sieht man immer wieder.

Bakterielle Erreger und ihre Rolle

Die Hauptursache sind Bakterien, allen voran Escherichia coli (E. coli). Das Bakterium lebt normalerweise im Darm, kann aber ziemlich leicht in die Harnwege geraten.

Auch Keime wie Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Staphylokokken oder Enterobacter sind mit dabei. Seltener sind Gonokokken, Mykoplasmen, Ureaplasmen oder Trichomonas vaginalis verantwortlich.

Bakterien wandern meist durch „aszendierende Infektionen“ von After oder Vaginalflora Richtung Blase. Frauen sind häufiger betroffen, weil ihre Harnröhre einfach kürzer ist – ein echter Nachteil manchmal.

Mehr über die typischen Erreger gibt’s im Überblick zu Harnwegsinfektionen und deren Ursachen.

Lebensumstände und Begleitfaktoren

Manche Lebensumstände machen’s Bakterien leichter. Häufiger Sex erhöht das Risiko, weil Keime mechanisch in die Harnröhre gedrückt werden.

Auch zu viel oder zu wenig Intimhygiene kann die schützende Vaginalflora durcheinanderbringen – und schon ist das Risiko höher.

Wer wenig trinkt, spült Keime schlechter aus. Hormonelle Veränderungen, zum Beispiel in Schwangerschaft oder Wechseljahren, machen die Schleimhäute anfälliger.

Diabetes, eine schwache Immunabwehr und wiederkehrende Harnwegsinfektionen sind weitere Risikofaktoren. Mehr dazu findet ihr auf praktischarzt.de.

Typische Risikofaktoren im Überblick

| Faktor | Erklärung |

|---|---|

| Geringe Flüssigkeitszufuhr | Weniger Ausspülen von Keimen |

| Häufiger Geschlechtsverkehr | Erleichtert das Eintreten von Bakterien |

| Diabetes | Erhöhtes Zuckerniveau, schwächt Abwehr |

| Schwangerschaft | Hormonelle Umstellung, erschwert Abwehr |

| Übertriebene Intimhygiene | Stört Vaginalflora |

Spezielle Risikogruppen

Einige Gruppen sind besonders gefährdet. Frauen entwickeln wegen ihrer Anatomie häufiger Harnwegsinfekte als Männer.

Schwangere sind wegen hormoneller und körperlicher Veränderungen besonders anfällig. Menschen mit Diabetes oder geschwächtem Immunsystem leiden öfter an Infektionen, weil ihre Abwehrkräfte herabgesetzt sind.

Ältere Männer mit Prostatavergrößerung haben ein höheres Risiko, da Restharn in der Blase zurückbleibt, was Bakterien das Wachstum erleichtert. Personen mit Blasenkatheter, Dauerkatheter oder Nierensteinen sind konstant gefährdet, weil für Keime ein direkter Weg in die Harnwege entsteht.

Diese Keime können dann schwer aus dem Körper entfernt werden. In Pflegeeinrichtungen oder bei Bettlägerigkeit steigt das Infektionsrisiko ebenfalls, vor allem durch Hygieneprobleme.

Wer schon häufiger Harnwegsinfekte hatte, bekommt sie meist auch leichter wieder. Ausführliche Informationen gibt’s auch im Urologielehrbuch zur Harnwegsinfektion.

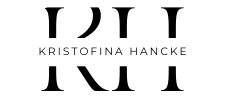

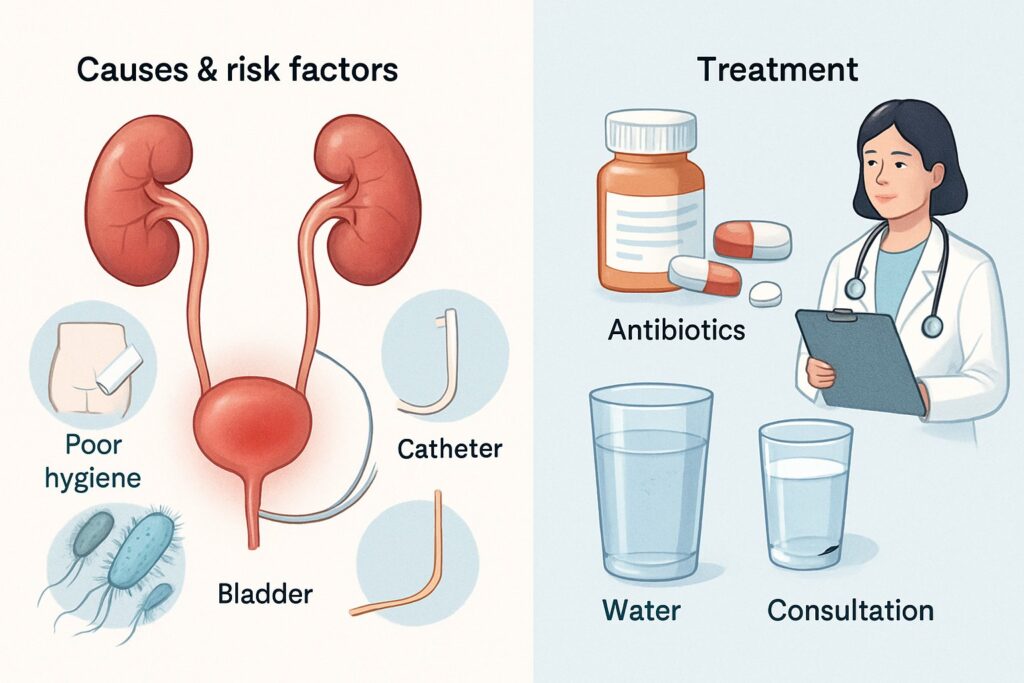

Diagnose von Harnwegsinfektionen

Die Diagnose einer Harnwegsinfektion hängt von mehreren Schritten ab. Eine genaue Untersuchung hilft uns, die Ursache zu finden und zwischen unkomplizierten und komplizierten Fällen zu unterscheiden.

Anamnese und klinische Untersuchung

Zuerst befragen wir unsere Patientinnen und Patienten zu Beschwerden wie Brennen beim Wasserlassen, häufigem Harndrang oder Schmerzen im Unterbauch. Haben sie Blut im Urin bemerkt?

Sind Fieber oder Rückenschmerzen vorhanden, sollten wir an eine mögliche Beteiligung der Nieren denken. In der klinischen Untersuchung prüfen wir Fieber und klopfen auf die Nierenregion.

Wir achten auf Anzeichen einer komplizierten Harnwegsinfektion. Dazu zählen starke Schmerzen, deutliche Krankheitssymptome oder eine Vorgeschichte mit häufigen Infektionen.

Informationen zur Unterscheidung in unkomplizierte und komplizierte Harnwegsinfektionen sind wichtig und können helfen, die weitere Behandlung festzulegen, wie auch auf aerzteblatt.de beschrieben ist.

Laboruntersuchungen und Urinanalyse

Die wichtigste Untersuchung ist die Urinanalyse. Hier prüfen wir den Urin auf Bakterien, weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen und Eiweiß.

Ein einfacher Teststreifen reicht oft schon, um erste Hinweise zu bekommen. Finden wir Nitrit oder Leukozyten im Urin, spricht das ziemlich für eine bakterielle Infektion.

Bei bestimmten Fällen, etwa wenn die Symptome untypisch sind oder es öfter zu Infektionen kommt, machen wir eine Urinkultur. Diese zeigt uns genau, welche Bakterien vorliegen und gegen welche Antibiotika sie empfindlich sind.

So können wir gezielt behandeln. Weitere Hinweise zur Urinanalyse und Urinkultur gibt’s auf medikamio.com.

Bildgebende Verfahren und weiterführende Diagnostik

Wenn die Symptome einer unkomplizierten Harnwegsinfektion klar sind, brauchen wir meistens keine weiteren Bilder. Bei Verdacht auf eine komplizierte Harnwegsinfektion oder wenn die Beschwerden länger anhalten, setzen wir Ultraschalluntersuchungen ein.

Damit sehen wir, ob es zum Beispiel Hindernisse im Harntrakt gibt. In manchen Fällen kann eine Zystoskopie notwendig werden.

Mit einer kleinen Kamera prüfen wir die Blase von innen, etwa bei wiederkehrenden Infektionen oder unklarem Blut im Urin. Blutuntersuchungen helfen uns vor allem dann, wenn wir eine Mitbeteiligung der Nieren oder eine Entzündung im ganzen Körper vermuten.

Studien zeigen den Nutzen bildgebender Verfahren besonders bei komplizierten oder schweren Fällen, siehe auch netDoktor.de.

Therapieoptionen und Behandlungsempfehlungen

Die wichtigsten Therapieoptionen richten sich nach der Schwere und Art der Harnwegsinfektion. Wir unterscheiden zwischen unkomplizierten Infektionen, komplizierten oder wiederkehrenden Verläufen und unterstützenden Maßnahmen.

Antibiotikatherapie bei unkomplizierten Infektionen

Bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen wählen wir meist eine kurze Antibiotikatherapie. Geeignete Mittel sind Fosfomycin, Nitrofurantoin oder Trimethoprim.

Fosfomycin wird oft als Einzeldosis eingesetzt und wirkt gut gegen häufige Erreger wie E. coli. Trimethoprim eignet sich für eine dreitägige Gabe, wird aber nicht bei bekannten Resistenzen empfohlen.

Fluorchinolone wie Ciprofloxacin setzen wir nur zurückhaltend ein, weil sie stärkere Nebenwirkungen haben und Resistenzen fördern können. Der gezielte Antibiotikaeinsatz ist wichtig, um das Risiko einer Sepsis oder Urosepsis gering zu halten.

Regelmäßige Anpassung der Therapieempfehlungen an neue Leitlinien, wie die aktualisierte S3-Leitlinie, ist erforderlich.

Therapie bei komplizierten oder wiederkehrenden Fällen

Komplizierte Harnwegsinfektionen treten meist bei Risikopatienten oder besonderen Umständen wie Schwangerschaft, Harnabflussstörungen oder nach hormonellen Veränderungen auf. Wiederkehrende Infektionen fordern genauere Diagnostik und eine differenzierte Therapie.

Hier wählen wir oft länger wirkende oder anders dosierte Antibiotika. Bei schweren Verläufen, Zeichen einer Blutvergiftung oder Urosepsis ist die intravenöse Therapie nötig.

Die Auswahl richtet sich nach Erregernachweis und Resistenzlage. Zur Prävention von Rückfällen können antibiotische Langzeitprophylaxe, Blasenentleerungs- und Kathetermanagement sowie gegebenenfalls die Behandlung hormoneller Veränderungen notwendig sein.

Uns ist eine genaue Abklärung der Ursache besonders wichtig, um gezielt und sicher therapieren zu können.

Nicht-antibiotische und unterstützende Maßnahmen

Zur Linderung der Beschwerden raten wir zu unterstützenden Maßnahmen. Eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr fördert die Ausschwemmung von Keimen aus der Blase und kann helfen, das Infektionsrisiko zu senken.

Regelmäßige, vollständige Blasenentleerung ist besonders bei älteren Menschen wichtig. Nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) können Schmerzen und Entzündungszeichen verringern.

Auch pflanzliche Präparate wie Bärentraubenblätter und Cranberryprodukte werden genutzt, insbesondere bei unkomplizierten Verläufen und zur Vorbeugung. Patientinnen nach den Wechseljahren profitieren manchmal von einer lokalen Hormontherapie, wenn hormonelle Veränderungen zur Infektionsneigung beitragen.

Wir prüfen, ob nicht-antibiotische Optionen ausreichend und sinnvoll sind, damit der Antibiotikaverbrauch möglichst gering bleibt. Mehr Empfehlungen dazu finden sich in der Pharmazeutischen Zeitung.

Prävention und Lebensstil zur Vermeidung von Harnwegsinfektionen

Eine gute Vorbeugung hilft uns, das Risiko für Harnwegsinfektionen zu senken. Durch gezielte Maßnahmen im Alltag und angepasstes Verhalten können wir unsere Blase und Harnwege wirksam schützen.

Proaktive Intimhygiene und Verhaltenstipps

Wir sollten auf sorgfältige Intimhygiene achten, um Bakterien keine Chance zu geben. Es empfiehlt sich, den Intimbereich täglich mit Wasser und einer milden seifenfreien Lotion zu reinigen, aber dabei keine aggressiven oder antiseptischen Produkte zu verwenden.

Beim Toilettengang wischen wir immer von vorne nach hinten, um Keime nicht in die Harnröhre zu bringen. Nach dem Geschlechtsverkehr ist es ratsam, Wasser zu lassen, um Bakterien auszuspülen.

Auch regelmäßiges Wasserlassen ohne langes Zurückhalten des Harndrangs verhindert, dass sich Keime in der Blase vermehren. Wir sollten auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr achten, sodass wir etwa 1,5 bis 2 Liter Wasser oder ungesüßten Tee pro Tag trinken.

Eine vollständige Blasenentleerung beim Wasserlassen ist besonders wichtig, damit keine Restharnmenge in der Blase bleibt, in der sich Bakterien vermehren könnten. Besonders während der Periode oder nach sportlichen Aktivitäten ist es wichtig, Hygieneartikel regelmäßig zu wechseln.

Weitere Tipps dazu finden sich bei den Empfehlungen zur Vermeidung von Harnwegsinfektionen.

Präventive Maßnahmen für Risikogruppen

Risikogruppen wie Frauen nach den Wechseljahren, Menschen mit geschwächter Immunabwehr oder Patienten mit Blasenkatheter sollten gezielt vorbeugen. Für diese Gruppen kann es sinnvoll sein, regelmäßig Cranberrysaft zu trinken oder spezielle Cranberry-Präparate einzunehmen.

Studien deuten darauf hin, dass Inhaltsstoffe der Cranberry das Anhaften von Bakterien an der Blasenschleimhaut erschweren. Ob das für jede Person gleich gut funktioniert? Naja, die Forschung ist da noch nicht am Ende.

Es ist ratsam, in Absprache mit dem Arzt besonders auf Symptome zu achten und nicht zu lange zu warten, falls etwas auffällt. Bei wiederkehrenden Infektionen kommt manchmal auch eine gezielte medikamentöse Prophylaxe oder ein Wechsel der Verhütungsmethode infrage.

Die aktuellen Leitlinien zur Prävention und Therapie von Harnwegsinfektionen bieten hier wirklich gute Orientierung. Gerade in speziellen Risikosituationen lohnt sich ein Blick darauf.

Spezielle Blasenentleerungstechniken können ebenfalls helfen. Und regelmäßige Kontrollen beim Arzt sind für viele Risikopatienten nicht verkehrt.

So lassen sich Folgeschäden vermeiden – und man tut aktiv etwas für die Gesundheit der eigenen Harnwege.