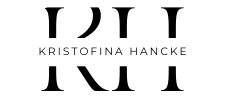

Heutzutage gibt’s eine ganze Reihe wirksamer Möglichkeiten, Prostataerkrankungen zu behandeln – von Medikamenten bis zu modernen, schonenden Verfahren. Diese Vielfalt eröffnet uns die Chance, für jeden Patienten individuell das Passende zu finden.

Gerade bei Prostatakrebs stehen Therapien wie Operation, Strahlentherapie, Hormontherapie oder auch gezielte Schmerztherapien zur Wahl. Wer eher mit einer Prostatavergrößerung oder Entzündung kämpft, kommt oft auch mit Medikamenten oder minimal-invasiven Eingriffen gut klar.

Die Behandlungsmöglichkeiten sind in den letzten Jahren spürbar gewachsen. Moderne Verfahren wie MRT-gesteuerte Therapien erlauben uns, die Prostata gezielt und möglichst schonend zu behandeln – und dabei wichtige Funktionen zu erhalten.

Mehr Details zu den einzelnen Methoden und wann sie sinnvoll sind, gibt’s in diesem Artikel. Hier gibt’s außerdem hilfreiche Hinweise zur Therapie von Prostataerkrankungen.

Kurzübersicht: Wichtige Prostataerkrankungen

Die Prostata ist ein zentrales Organ für die Männergesundheit. Verschiedene Krankheiten können zu Beschwerden beim Wasserlassen oder sogar zu ernsteren Folgen wie Prostatakrebs führen.

Eine frühe Erkennung hilft, Komplikationen zu vermeiden.

Definition der Prostataerkrankungen

Prostataerkrankungen umfassen unterschiedliche Veränderungen und Störungen der Vorsteherdrüse. Zu den bekanntesten zählen die gutartige Prostatavergrößerung (BPH), die Entzündung der Prostata (Prostatitis) und der Prostatakrebs (Prostatakarzinom).

Bei der BPH wächst das Drüsengewebe über das normale Maß hinaus, was den Harnfluss behindern kann. Entzündungen können plötzlich oder schleichend auftreten, manchmal durch Bakterien, manchmal ohne klaren Auslöser.

Beim Prostatakarzinom handelt es sich um eine bösartige Neubildung von Prostatazellen, die sich auf andere Organe ausbreiten kann.

Symptome dieser Erkrankungen sind oft häufiger Harndrang, Schmerzen oder Probleme beim Wasserlassen. Bei Krebs bleiben Anzeichen manchmal lange unbemerkt.

Bedeutung der Prostata für die Gesundheit

Die Prostata sitzt unterhalb der Blase und umschließt die Harnröhre. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Produktion von Samenflüssigkeit.

Ihre Drüsenzellen liefern Stoffe, die Spermien schützen und beweglich halten. Mit zunehmendem Alter verändert sich das Prostatagewebe, das Risiko für Vergrößerungen oder Krebs steigt deutlich an.

Beschwerden wie abgeschwächter Harnstrahl, Nachträufeln und häufiger Harndrang deuten oft auf eine vergrößerte oder erkrankte Prostata hin. Die Prostata beeinflusst also nicht nur die Blasenfunktion, sondern auch das Sexualleben und das allgemeine Wohlbefinden.

Regelmäßige Kontrollen wie der PSA-Test sind sinnvoll, um Krankheiten früh zu erkennen und die richtige Therapie zu finden. Mehr Infos zu Beschwerden und Vorsorge gibt’s beim Deutschen Grünen Kreuz.

Häufige Formen und Typen

Zu den drei häufigsten Prostataerkrankungen zählen:

1. Gutartige Prostatavergrößerung (BPH):

Meist ab 50 Jahren ein Thema. Die Probleme betreffen vor allem Harndrang und Blasenentleerung.

Die Behandlung reicht von pflanzlichen Mitteln bis zu Operationen.

2. Prostataentzündung (Prostatitis):

Kann plötzlich oder über längere Zeit auftreten. Typisch sind Schmerzen, Probleme beim Wasserlassen und manchmal Fieber.

Therapie in der Regel mit Antibiotika, je nach Ursache.

3. Prostatakrebs:

Der häufigste bösartige Tumor bei Männern, entwickelt sich meist langsam. In fortgeschrittenen Stadien kann er Metastasen bilden.

Operation, Bestrahlung und Hormonentzug zählen zu den wichtigsten Therapien. Mehr zur Behandlung gibt’s bei Primomedico.

Eine Übersicht zu weiteren Prostataerkrankungen, Symptomen und Therapien gibt’s auch bei Apotheken-Wissen.

Symptome und Auswirkungen auf das Harnsystem

Redet man über Prostataerkrankungen, steht das Harnsystem eigentlich immer im Mittelpunkt. Verschiedene Beschwerden können die Blase, Harnröhre und das Wasserlassen direkt beeinflussen.

Das frühzeitige Erkennen und Verstehen dieser Veränderungen hilft, gezielt zu handeln und Spätfolgen zu vermeiden.

Typische Symptome erkennen

Typische Warnzeichen sind Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen, ständiger Harndrang, schwacher Harnstrahl oder das Gefühl, die Blase nicht ganz entleeren zu können.

Auch nächtliches Wasserlassen (Nykturie) ist häufig ein Hinweis. Bei einigen Männern kommt es zu Blut im Urin oder Sperma.

Schmerzen im unteren Rücken, Damm oder Beckenbereich sind ebenfalls möglich. Wer solche Beschwerden hat, sollte sie ernst nehmen – das kann auf Entzündungen, Vergrößerung oder sogar Krebs hindeuten.

Gerade bei älteren Männern schleichen sich die Symptome oft langsam ein. Eine genaue Beobachtung und frühzeitige ärztliche Abklärung sind wichtig, um Folgeschäden an Blase oder Nieren zu verhindern.

Blasenfunktion und Harndrang

Prostataerkrankungen wirken sich direkt auf die Blasenfunktion aus. Ist die Prostata vergrößert oder entzündet, drückt sie auf die Harnröhre und behindert den Urinabfluss.

Das führt oft zu ständigem oder plötzlichem Harndrang, auch wenn die Blase noch gar nicht voll ist. Viele merken, dass der Harnstrahl schwächer wird oder das Wasserlassen länger dauert.

Das Gefühl, nicht richtig leer zu werden, lässt einige Betroffene mehrmals hintereinander aufs Klo gehen. In manchen Fällen bleibt nach dem Toilettengang Urin zurück – sogenannter „Restharn“.

Über längere Zeit erhöht das das Risiko für Infektionen und Blasensteine. Regelmäßige Kontrollen und gezielte Therapien sind hier echt wichtig.

Risiken für Inkontinenz und Harnverhalt

Bleiben Prostataerkrankungen unbehandelt, kann es zu einer Überforderung der Blase kommen. Die Blase verliert ihre Elastizität oder wird durch ständigen Druck geschädigt.

Die Folge: Inkontinenz, also das ungewollte Abgehen von Urin – manchmal beim Husten, Niesen oder auch einfach so. Auch ein plötzlicher Harnverhalt ist möglich.

Dann lässt sich die Blase gar nicht mehr entleeren, was zu starken Schmerzen und im schlimmsten Fall zu Nierenschäden führen kann. Da bleibt oft nur noch der schnelle Weg zum Arzt.

Gerade Männer mit fortgeschrittener Prostatavergrößerung oder Krebs sind gefährdet, solche Komplikationen zu entwickeln. Starke Schmerzen, Tröpfeln und plötzlicher Urinstopp sind Warnzeichen, die man wirklich nicht ignorieren sollte.

Diagnostik und individuelle Behandlungsplanung

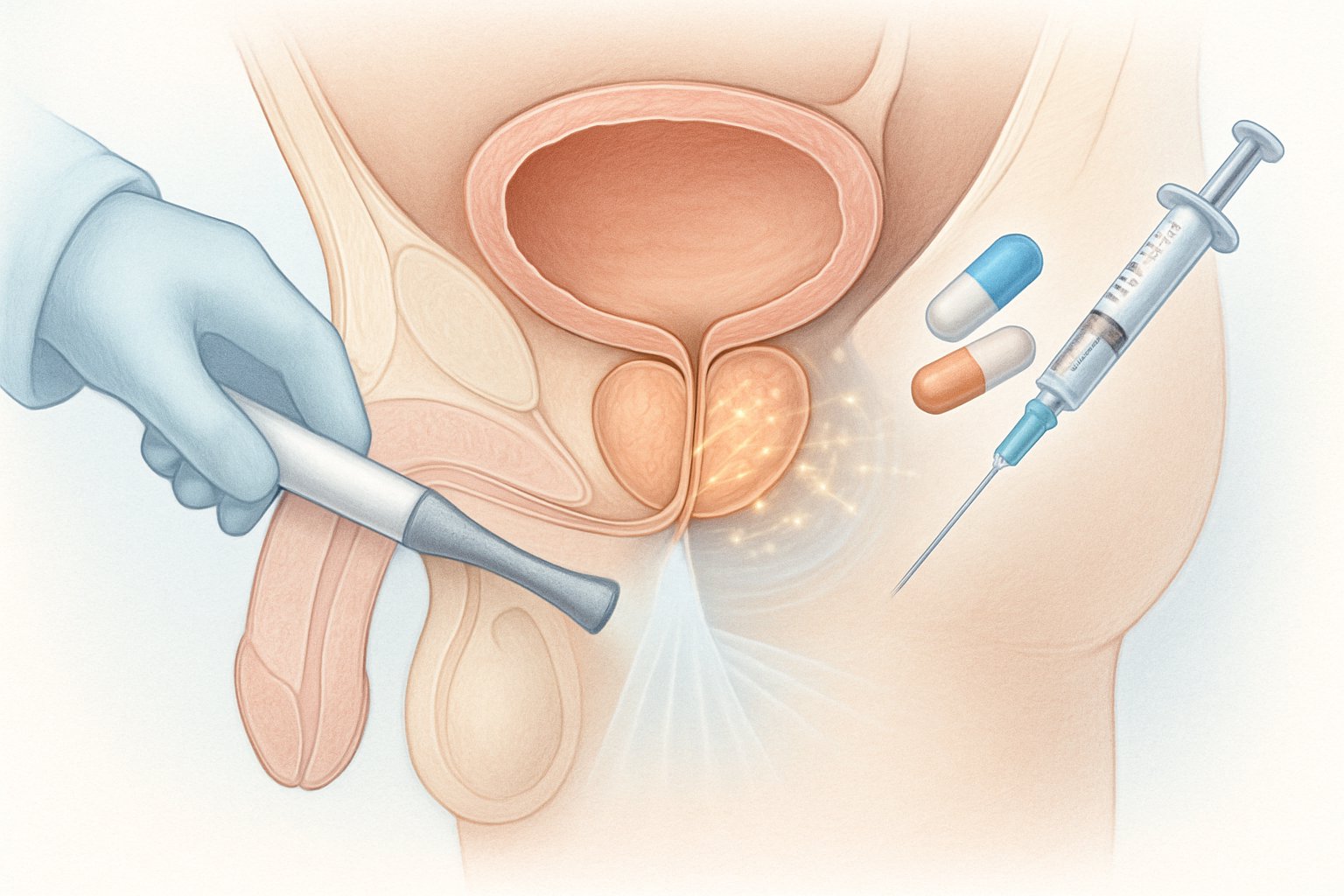

Eine genaue Diagnose ist entscheidend, um die richtige Therapie zu finden. Dank moderner Untersuchungsmethoden lassen sich Prostataerkrankungen, wie Prostatakrebs, heute besser erkennen und einschätzen.

Moderne Diagnoseverfahren

Um Prostataerkrankungen zu erkennen, nutzen wir verschiedene Methoden. Eine wichtige Rolle spielt der PSA-Test, mit dem wir den Wert des prostataspezifischen Antigens im Blut messen.

Er liefert uns erste Hinweise auf mögliche Veränderungen in der Prostata. Zusätzlich führen wir eine rektale Tastuntersuchung durch, bei der die Prostata über den Enddarm abgetastet wird.

Bildgebende Verfahren wie die transrektale Ultraschalluntersuchung oder die multiparametrische Magnetresonanztomographie (mpMRT) zeigen Tumore und andere Veränderungen ziemlich präzise. In manchen Fällen nehmen wir gezielt eine Gewebeprobe (Biopsie) aus der Prostata, um Prostatakrebs sicher nachzuweisen.

Mit diesen Diagnoseverfahren können wir auch beurteilen, ob die Blase betroffen ist oder Anzeichen für eine Ausbreitung vorliegen. Die Auswahl der Diagnostik ist immer individuell und hängt von den Beschwerden sowie den Ergebnissen der ersten Untersuchungen ab.

Weitere Informationen zu modernen Tests und Verfahren gibt’s im Überblick zu Behandlungsmöglichkeiten bei Prostatakrebs.

Bedeutung der Früherkennung

Früherkennung hilft uns, Prostatakrebs in einem so frühen Stadium zu finden, dass die Heilungsaussichten sehr hoch sind. Männer ab 40 Jahren mit einer Lebenserwartung von über zehn Jahren sollten laut aktuellen Leitlinien auf die Möglichkeit einer Früherkennung angesprochen werden.

Zu den wichtigsten Methoden gehören der PSA-Test und die rektale Tastuntersuchung. Diese Untersuchungen sind einfach durchzuführen und belasten den Körper kaum.

Werden Veränderungen entdeckt, prüfen wir mit weiteren Tests, ob wirklich Prostatakrebs vorliegt. Die Entscheidung für eine Früherkennung sollte immer gemeinsam mit dem Arzt getroffen werden.

Wir klären die Vor- und Nachteile genau ab, denn unnötige Untersuchungen können auch Risiken haben. Einen aktuellen Überblick gibt die S3-Leitlinie Prostatakarzinom.

Risikobewertung und Therapieentscheidung

Für die Planung der Behandlung analysieren wir mehrere Faktoren. Dazu zählen das Tumorstadium, das Ergebnis der Gewebeprobe, das Alter des Patienten und die allgemeine Gesundheit.

Wir unterscheiden zwischen lokal begrenztem und gestreutem Prostatakrebs, weil sich danach die Behandlung richtet.

Folgende Kriterien sind besonders wichtig:

| Kriterium | Bedeutung |

|---|---|

| Tumorstadium | Ausmaß der Erkrankung (nur Prostata oder gestreut) |

| PSA-Wert | Höhe gibt Hinweise auf Tumoraktivität |

| Gleason-Score | Grad der Aggressivität des Tumors |

| Gesundheitszustand | Welche Therapien sind für den Patienten verträglich? |

| Blasenbeteiligung | Ist die Blase mitbetroffen? |

Gemeinsam entscheiden wir dann, ob eine Operation, Strahlentherapie, Hormontherapie oder eine aktive Überwachung am besten geeignet ist. Die Therapie wählen wir nicht nur nach dem medizinischen Befund, sondern berücksichtigen auch die Wünsche und den Alltag des Patienten.

Mehr zu individuellen Plänen gibt es unter Behandlungsplanung bei Prostatakrebs.

Therapieansätze bei gutartigen Prostataerkrankungen

Für die Behandlung gutartiger Prostataerkrankungen stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Die Auswahl hängt von Beschwerden wie Problemen beim Wasserlassen, Harnverhalt oder Veränderungen an Prostata, Blase und Harnröhre ab.

Medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten

Wir beginnen oft mit Medikamenten, besonders wenn die Beschwerden mild sind. Alfuzosin, Tamsulosin und andere sogenannte Alphablocker entspannen die glatte Muskulatur von Prostata und Blasenhals.

So kann der Harn besser durch die Harnröhre fließen und der Druck auf die Blase nimmt ab. 5-Alpha-Reduktasehemmer wie Finasterid helfen, das Prostatavolumen zu verkleinern.

Dadurch verbessert sich der Harnfluss meist nach einigen Monaten. Manche Patienten probieren zusätzlich pflanzliche Präparate wie Kürbiskernextrakt, wobei der Nutzen ehrlich gesagt umstritten bleibt.

Bei sehr starken Beschwerden greifen wir manchmal auf neue Wirkstoffe oder Kombinationstherapien zurück. Wichtig ist die regelmäßige Kontrolle, da Nebenwirkungen wie Blutdruckabfall oder sexuelle Probleme auftreten können.

Minimalinvasive Therapieverfahren

Wenn Tabletten keine ausreichende Wirkung zeigen oder Nebenwirkungen auftreten, bieten wir minimalinvasive Verfahren an. Ein Beispiel ist die Rezūm-Wasserdampftherapie, bei der heißer Wasserdampf direkt in das Prostatagewebe eingebracht wird.

Das Gewebe schrumpft und der Harnfluss bessert sich. Das Prostata-Harnröhren-Lifting (UroLift) hebt die Prostata so an, dass die Harnröhre weniger verengt wird.

Die Erholungszeit ist kurz, und die Funktion der Blase bleibt meistens erhalten. Lasertherapien wie das Grünlicht-Laserverfahren verdampfen überschüssiges Prostatagewebe und sind besonders schonend.

Minimalinvasive Optionen bieten für viele Patienten eine schnelle Rückkehr zum Alltag. Mehr dazu gibt’s auf den Seiten zur Rezūm-Wasserdampftherapie und zu schonenden Therapien.

Operative Optionen und Nachsorge

Reichen Medikamente und minimalinvasive Therapien nicht, ist eine Operation nötig. Am häufigsten führen wir die transurethrale Resektion der Prostata (TURP) durch.

Dabei entfernen wir das überschüssige Gewebe mit einer dünnen Schlinge, die über die Harnröhre eingeführt wird. Ein weiteres Verfahren ist die Laser-Enukleation.

Sie entfernt größere Prostatateile direkt und gilt heute als moderner Goldstandard bei stärkeren Vergrößerungen. Auch moderne Laserverfahren kommen zum Einsatz, wenn die klassische TURP nicht möglich ist.

Nach einer Operation muss die Blase meist vorübergehend mit einem Katheter entleert werden. Wir achten auf eine engmaschige Nachsorge, um Komplikationen wie erneuten Harnverhalt oder Verletzungen der Harnröhre früh zu erkennen.

In manchen Fällen passt sich der Blasenhals erst nach Wochen vollständig an die neue Situation an.

Behandlung von Prostatakrebs

Bei Prostatakrebs stehen uns verschiedene Behandlungsoptionen zur Verfügung, die sich nach Stadium, Ausbreitung und individuellen Lebensumständen richten. Ziel ist es, die Tumorzellen so gezielt wie möglich zu bekämpfen und dabei unerwünschte Nebenwirkungen auf Harnröhre und Lebensqualität so gering wie möglich zu halten.

Aktuelle Methoden der lokalen Therapie

Lokale Therapien setzen gezielt an der Prostata an. Die häufigste Methode ist die Operation, bei der die Prostata ganz (radikale Prostatektomie) oder teilweise entfernt wird.

Das kann offen, per Schlüsselloch-Technik oder mit Unterstützung eines Roboters passieren. Besonders bei kleinen Tumoren gilt die OP als Standard.

Eine Alternative ist die Strahlentherapie. Tumorzellen werden durch gezielte Bestrahlung zerstört.

Sie eignet sich für Patienten, die keine OP wünschen oder nicht operiert werden können. In manchen Fällen können wir auch die besonders schonende Brachytherapie empfehlen.

Hierbei setzen wir die Strahlenquellen direkt in die Prostata ein. Werden Tumore früh erkannt und sind wenig aggressiv, wählen wir mitunter ein „aktives Überwachen“.

Wir beobachten das Fortschreiten, ohne sofort eine Behandlung einzuleiten. Weitere Details zu lokalen Maßnahmen bietet ein Überblick der Deutschen Krebsgesellschaft.

Systemische und zielgerichtete Therapien

Systemische Therapien wirken im ganzen Körper und bekämpfen auch winzige Tumore, die wir mit Bildgebung nicht erfassen. Besonders fortgeschrittener Prostatakrebs braucht oft diese Herangehensweise.

Die klassische Chemotherapie setzen wir oft ein, wenn der Krebs nicht mehr auf Hormontherapien anspricht. In den letzten Jahren kamen zielgerichtete Therapien dazu.

Diese Medikamente blockieren ganz bestimmte Signale, die das Tumorwachstum steuern. Dazu gehören PARP-Inhibitoren oder Medikamente gegen bestimmte Mutationen.

Außerdem gibt es die Radionuklidtherapie, bei der gezielte radioaktive Substanzen zum Tumor transportiert werden. Sie können bei Metastasen eine neue Hoffnung bieten.

Eine Übersicht zu neuen und kombinierten Behandlungsarten findet sich im Therapieüberblick.

Fortschritte in der Hormon- und Immuntherapie

Die Hormontherapie ist bei Prostatakrebs immer noch ein zentrales Instrument.

Sie soll die Produktion männlicher Hormone wie Testosteron senken oder deren Wirkung blockieren.

Das kann das Wachstum hormonabhängiger Tumorzellen deutlich verlangsamen.

Eigentlich faszinierend, wie sehr sich das Fortschreiten dadurch beeinflussen lässt.

Mittlerweile passen wir Therapien viel individueller an.

Es gibt neue Medikamente, die auch noch wirken, wenn ältere Hormonpräparate längst nicht mehr helfen.

So lässt sich oft die Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung verlängern.

Manchmal gewinnt man dadurch wirklich wertvolle Monate oder sogar Jahre.

Ein spannendes Feld ist die Immuntherapie.

Hier wird das Immunsystem aktiviert, um Prostatakrebszellen gezielt zu erkennen und zu zerstören.

Klinische Studien laufen zwar, aber die Wirksamkeit ist bisher noch eher begrenzt.

Wer sich für Details interessiert, findet mehr bei der Urologische Stiftung Gesundheit.

Nebenwirkungen und Lebensqualität

Der Schutz der Harnröhre und die Vermeidung von Inkontinenz sind bei jeder Therapie ein großes Thema.

Nach einer Prostata-OP oder Strahlentherapie kann es zu Problemen beim Wasserlassen kommen – manchmal nur vorübergehend, manchmal leider dauerhaft.

Sexuelle Nebenwirkungen beobachten wir ebenfalls.

Potenzprobleme und Veränderungen beim Orgasmus treten häufiger auf, lassen sich aber mit Beckenbodentraining oder Medikamenten abmildern.

Damit Patienten trotz Therapie gut leben können, sind individuelle Beratung und Nachsorge wirklich entscheidend.

Wir versuchen, Reha-Maßnahmen und Unterstützungsangebote möglichst früh in den Alltag einzubauen.

Wer noch mehr wissen möchte, findet einen Überblick bei prostata-hilfe-deutschland.de.

Langzeitmanagement und Präventionsstrategien

Den langfristigen Umgang mit Prostataerkrankungen muss man ziemlich sorgfältig planen.

Eine gute Nachsorge, kluge Maßnahmen zur Vorbeugung und ein angepasster Lebensstil helfen, die Lebensqualität zu erhalten und Komplikationen zu vermeiden.

Rehabilitation und Nachsorge

Nach der Behandlung von Prostatakrebs oder anderen Prostataerkrankungen sind regelmäßige Kontrollen wichtig.

Ärzte prüfen dabei Werte wie den PSA-Wert und achten auf neue Tumoren oder Komplikationen.

Zur Rehabilitation gehört auch gezieltes Beckenbodentraining.

Das kann helfen, die Blasenfunktion zu verbessern und Inkontinenz vorzubeugen.

Wir sollten Nebenwirkungen wie erektile Dysfunktion, Inkontinenz oder Darmprobleme im Blick behalten.

Ein gutes Nachsorge-Programm macht die Rückkehr in den Alltag oft leichter.

Urologen bieten häufig spezielle Nachsorgepläne an, die individuell angepasst werden.

Mehr Informationen zur Nachsorge gibt’s bei der Leitlinie Prostatakarzinom.

Vorbeugung erneuter Beschwerden

Um Rückfälle oder neue Beschwerden zu verhindern, sollten wir auf Symptome und Warnsignale achten.

Dazu zählen Schmerzen, Probleme beim Wasserlassen oder Blut im Urin.

Regelmäßige ärztliche Kontrollen sind entscheidend, vor allem nach einer Prostatakrebsbehandlung.

Hierbei werden Tumormarker überprüft, die Prostata abgetastet und manchmal auch bildgebende Verfahren eingesetzt.

Die Mitarbeit der Patienten ist dabei echt wichtig.

Wer Veränderungen früh bemerkt und mit dem Arzt bespricht, kann schneller reagieren.

Empfehlungen zur Vorbeugung finden sich in der S3-Leitlinie Prostatakarzinom.

Außerdem hilft es, auf die Blasengesundheit zu achten, genug zu trinken und sich an die Medikamente zu halten.

Lebensstil und Risikofaktoren

Ein gesunder Lebensstil spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Prostataerkrankungen. Wir sollten wirklich auf eine ausgewogene Ernährung achten, am besten mit viel Obst und Gemüse – und ehrlich gesagt, weniger rotem Fleisch.

Regelmäßige Bewegung kann das Risiko für Prostatakrebs und Blasenprobleme senken. Es gibt Hinweise aus Studien, dass Männer, die sich mehr bewegen, seltener an fortgeschrittenen Prostataerkrankungen erkranken.

Rauchen, Übergewicht und zu hoher Alkoholkonsum zählen ebenfalls zu den Risikofaktoren. Wer diese Dinge im Griff hat, senkt sein Risiko deutlich.

Es schadet nicht, das eigene Gewicht im Blick zu behalten, Stress abzubauen – und, na ja, schädliche Gewohnheiten möglichst zu vermeiden. Noch mehr Tipps zur Prävention? Die gibt’s beim Krebsinformationsdienst.