Eine genaue, individuelle Inkontinenzdiagnostik ist der Schlüssel, um die richtige Therapie für jede betroffene Person zu finden. Inkontinenz betrifft viele Menschen und kann das Leben ziemlich auf den Kopf stellen.

Mit heutigen Methoden lässt sich die Art der Inkontinenz bestimmen und gezielt behandeln. So wird der Alltag oft wieder ein Stück leichter.

Wir zeigen, wie Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnose vorgehen. Außerdem gibt’s einen Überblick, welche Behandlungswege zur Verfügung stehen.

Das Ziel bleibt immer, gemeinsam die beste Lösung zu finden und die Lebensqualität zu verbessern. Wer unsicher ist, bekommt in der Sprechstunde einen guten Überblick zu Untersuchungen und sinnvollen Schritten.

Grundlagen der Inkontinenz

Inkontinenz meint den ungewollten Verlust von Urin oder Stuhl. Das kann im Grunde jeden treffen, egal wie alt man ist.

Oft beeinflusst es Alltag, Sozialleben und Wohlbefinden ziemlich stark. Es gibt unterschiedliche Ursachen, Formen und Folgen, die alle eine Rolle spielen.

Definition und Formen der Inkontinenz

Inkontinenz ist kein eigenes Krankheitsbild, sondern eher ein Symptom verschiedener Störungen. Man unterscheidet zwischen Harninkontinenz und Stuhlinkontinenz.

Bei Harninkontinenz verliert man unkontrolliert Urin, während bei Stuhlinkontinenz die Kontrolle über die Darmentleerung fehlt.

Harninkontinenz kann noch weiter unterschieden werden:

- Belastungsinkontinenz: Urinverlust bei Belastung wie Husten, Niesen oder schwerem Heben. Häufig steckt eine Beckenbodenschwäche dahinter.

- Dranginkontinenz: Plötzlicher, starker Harndrang, gefolgt von unfreiwilligem Urinabgang. Diese Form trifft oft ältere Menschen oder Patientinnen mit neurologischen Erkrankungen.

- Mischformen gibt’s natürlich auch, wenn mehrere Mechanismen zusammenkommen.

Bei Stuhlinkontinenz sind meist Muskelschwäche oder Nervenschäden die Ursache. Die genaue Einteilung hilft, besser zu behandeln und zu verstehen, was eigentlich los ist.

Mehr Infos dazu gibt’s bei der Deutschen Kontinenz Gesellschaft.

Ursachen und Risikofaktoren

Die Gründe für Inkontinenz sind ganz schön vielfältig. Häufig spielen Beckenbodenschwäche, Nervenschäden, altersbedingte Veränderungen oder auch Verletzungen und OPs eine Rolle.

Übergewicht ist leider ein zusätzlicher Risikofaktor, weil es die Muskulatur ziemlich beansprucht. Auch chronische Erkrankungen wie Parkinson oder Diabetes, Schwangerschaften, Geburtsverletzungen und manche Medikamente können dazu führen.

Manchmal sind es auch akute Infektionen oder Tumore, die den Ausschlag geben. Je älter man wird, desto häufiger kommt Inkontinenz übrigens vor.

Eine gründliche Ursachendiagnose ist echt wichtig, um gezielt behandeln zu können. Ausführlichere Infos zu Risikofaktoren gibt’s bei der Fortbildung Inkontinenz 2025.

Auswirkungen auf die Lebensqualität

Inkontinenz kann das tägliche Leben ziemlich belasten. Die Angst vor Urinverlust oder Stuhlabgang schränkt viele ein – ob bei der Arbeit, in der Freizeit oder im Freundeskreis.

Manche ziehen sich zurück oder schämen sich, was wirklich schade ist. Psychische Beschwerden wie Angst oder Unsicherheit sind nicht selten, manchmal kommt auch eine depressive Verstimmung dazu.

Hygiene, Hautpflege und die Auswahl von Hilfsmitteln werden im Alltag wichtiger. Mit guter Unterstützung und den richtigen Maßnahmen lässt sich die Belastung aber oft spürbar verringern.

Nützliche Hinweise zur Lebensqualität gibt’s im entsprechenden Abschnitt bei der Deutschen Kontinenz Gesellschaft.

Anamnese und Erstbewertung

Um Harninkontinenz richtig zu diagnostizieren, schauen wir uns verschiedene Bereiche an. Dazu zählen die gezielte Erhebung der Krankengeschichte, das Auswerten von Trink- und Miktionstagebüchern und das Erkennen typischer Symptome.

Erhebung der Krankengeschichte

Die Anamnese ist meist unser erster Schritt. Wir fragen nach Vorerkrankungen, Medikamenten und Risikofaktoren wie Schwangerschaft oder OPs im Beckenbereich.

Auch frühere Blaseninfektionen und neurologische Erkrankungen interessieren uns. Die individuelle Lebenssituation, körperliche Fähigkeiten und mögliche Auslöser für den Harnverlust werden ebenfalls abgefragt.

Psychische Belastungen und Veränderungen im Alltag kommen auch zur Sprache. Dafür nutzen wir oft strukturierte Fragebögen – sicher ist sicher.

Eine klare Erfassung der Beschwerden hilft, den nächsten Schritt besser zu planen. Gerade Zeitpunkt und Häufigkeit des Harnverlusts geben schon Hinweise auf die Form der Inkontinenz.

Mehr zur Anamnese bei Harninkontinenz gibt’s hier.

Bewertung der Trink- und Miktionstagebücher

Ein Miktionstagebuch verschafft uns einen guten Überblick über Trinkgewohnheiten und Toilettengänge. Wir bitten oft, für ein paar Tage alles zu notieren: wann und wie viel getrunken wurde und wann die Miktion stattfand.

Auch jeder ungewollte Harnverlust wird samt Uhrzeit und Umständen festgehalten. Das hilft, Muster zu erkennen und Probleme besser einzugrenzen.

Besonders auffällig sind Unterschiede zwischen Tag und Nacht oder plötzliche Veränderungen des Harndrangs. Mit dem Tagebuch lassen sich auch Therapieerfolge gut kontrollieren.

Tipps zur richtigen Erstellung gibt’s in diesem Leitfaden.

Identifikation typischer Symptome

Typische Symptome sind häufiger, manchmal plötzlicher Harndrang, unfreiwilliger Harnverlust und ein verändertes Blasenfüllungsgefühl. Manche spüren ein Brennen beim Wasserlassen, andere berichten von nächtlichem Einnässen.

Wir fragen gezielt nach dem Zeitpunkt des Harnverlusts, zum Beispiel beim Husten, Lachen oder bei körperlicher Belastung. Auch Inkontinenz in Ruhe oder bei Stress gibt uns Hinweise.

Eine detaillierte Befragung hilft, schon früh gezielte Therapieoptionen zu planen. Weitere Anzeichen und Fragen zur Erkennung von Inkontinenz-Symptomen finden sich in validierten Fragebögen.

Klinische und bildgebende Untersuchungsmethoden

Zur Diagnose von Harninkontinenz gibt es verschiedene Untersuchungsmethoden. Diese helfen, die genaue Ursache und den Schweregrad der Beschwerden herauszufinden.

Klinische Untersuchung und körperliche Befunde

Bei der klinischen Untersuchung fragen wir nach Symptomen wie unwillkürlichem Urinverlust, starkem Harndrang und möglichen Senkungsbeschwerden. Ein ausführliches Gespräch bildet die Basis.

Wir untersuchen die Beckenbodenmuskulatur und prüfen den Zustand von Blase und Harnröhre. Hinweise auf Beckenbodenschwäche oder andere Funktionsstörungen lassen sich so erkennen.

Oft bitten wir, ein Miktionsprotokoll zu führen. Das macht Muster und Auslöser sichtbarer.

Eine Urinuntersuchung schließt Infektionen oder andere Erkrankungen aus. Mehr dazu unter Diagnostik bei Harninkontinenz.

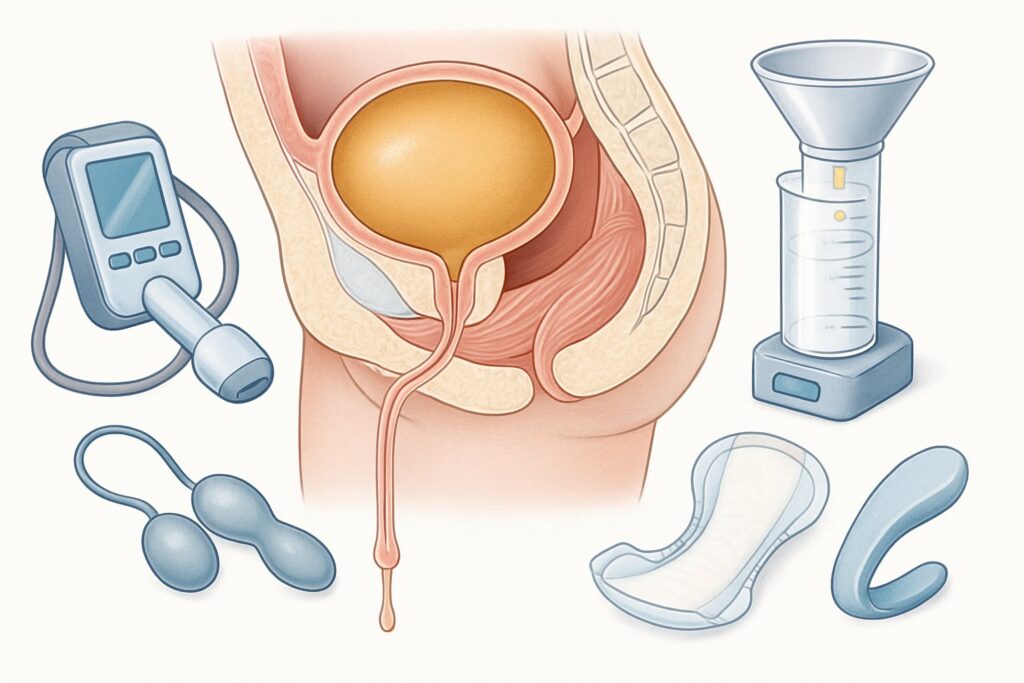

Ultraschalluntersuchung des Beckenbodens

Die Ultraschalluntersuchung (Sonographie) des Beckenbodens ist eine wichtige Methode, um Beckenbodenschwäche und andere Veränderungen zu beurteilen. Wir setzen dazu einen Schallkopf außen oder vaginal an, damit wir Muskulatur, Blase und Harnröhre sichtbar machen können.

Mit Ultraschall lassen sich Engstellen, Lageveränderungen oder Senkungen der Harnwege erkennen. Auch Restharn wird messbar, was auf Entleerungsstörungen hinweisen kann.

Die Sonographie ist schmerzfrei und wird normalerweise ambulant durchgeführt. Sie hat viele ältere, aufwendigere radiologische Techniken inzwischen größtenteils abgelöst (Sonographie im Rahmen der urogynäkologischen Diagnostik).

Zystoskopie und andere bildgebende Verfahren

Bei speziellen Fragestellungen führen wir eine Zystoskopie (Blasenspiegelung) durch. Dabei sehen wir uns Harnröhre und Blase direkt mit einem feinen optischen Instrument an.

Gerade bei Verdacht auf strukturelle Veränderungen, Tumore oder starke Entzündungen ist das besonders wichtig. Weitere bildgebende Untersuchungen sind zum Beispiel Röntgenkontrastverfahren oder MRT.

Sie kommen meist bei komplizierten Fällen zum Einsatz oder wenn anatomische Besonderheiten vermutet werden. Diese Methoden helfen uns, die genaue Ursache der Inkontinenz zu erkennen und die passende Therapie auszuwählen.

Weitere Hinweise gibt es zum Beispiel im MSD Manual zu bildgebenden Verfahren der Harnwege.

Spezielle urodynamische Diagnostik

Mit speziellen urodynamischen Untersuchungen testen wir gezielt die Funktion und Entleerung der Harnblase. So können wir Störungen wie Inkontinenz oder eine neurogene Blase ziemlich genau bestimmen, Ursachen erkennen und die Behandlung planen.

Zystometrie zur Messung der Blasenfunktion

Bei der Zystometrie messen wir das Füll- und Speicherverhalten der Blase. Wir füllen die Blase langsam mit Flüssigkeit und beobachten, wie sich Druck und Volumen verändern.

Es wird auch erfasst, ab wann ein erster Harndrang oder sogar Schmerzen auftreten. Die Messung zeigt, ob die Blasenmuskulatur normal arbeitet oder ob Störungen beim Speichern oder Entleeren bestehen.

So können etwa eine Überaktivität des Detrusors oder eine verminderte Blasenkapazität auffallen. Die Ergebnisse sind entscheidend, wenn wir eine genaue Diagnose einer Blasenfunktionsstörung stellen wollen.

Bei Problemen wie Dranginkontinenz, neurogener Blase oder unklarer Harninkontinenz ist die Zystometrie eine häufig genutzte Methode. Mehr Infos zur Zystometrie gibt es bei funktionelle Urologie und im Patienteninformationsblatt.

Uroflowmetrie und Blasenentleerung

Die Uroflowmetrie misst den Harnfluss beim Wasserlassen. Dabei entleert der Patient die Blase in ein spezielles Messgerät („Uroflowmeter“), das den Fluss und das Volumen des Urins pro Sekunde aufzeichnet.

Typische Parameter sind maximale Flussrate, durchschnittliche Flussrate und die gesamte Urinmenge. Mit diesen Daten lässt sich beurteilen, ob die Blasenentleerung normal abläuft oder ob Hinweise auf eine Störung wie eine Abflussbehinderung bestehen.

Diese Methode ist nicht-invasiv und liefert schnell Hinweise auf Funktionsstörungen der unteren Harnwege. Sie wird oft eingesetzt, wenn Patienten über gestörte Blasenentleerung oder häufiges Restharngefühl klagen.

Mehr dazu gibt’s bei TENA Fachkräfte und im Modul über Urodynamik bei via medici.

Druckmessungen und Funktionstests

Bei der urodynamischen Diagnostik sind Druckmessungen im Blaseninneren und manchmal im Bauchraum sehr wichtig. Wir nutzen Katheter mit Drucksensoren, um Blasendruck (Vesikaldruck), Bauchdruck und Detrusordruck getrennt zu messen.

Mit diesen Messwerten können wir feststellen, ob eine Über- oder Unteraktivität des Blasenmuskels vorliegt oder ob andere Probleme wie eine Störung des Verschlusssystems bestehen. Funktionstests wie der Husten-Stresstest helfen zusätzlich, Stressinkontinenz und andere Inkontinenzarten zu erkennen.

Sind die Messergebnisse auffällig, kann eine gezielte Behandlung geplant werden. Ausführliche Infos zu diesen Messmethoden gibt’s bei SpringerMedizin und im Artikel von Springer.

Therapeutische Ansätze bei Inkontinenz

Für die Behandlung von Inkontinenz stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die Auswahl hängt von Art und Ursache der Inkontinenz ab und natürlich vom jeweiligen Gesundheitszustand.

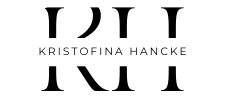

Konservative Therapieoptionen

Konservative Maßnahmen sind meistens die Basis der Behandlung. Besonders bei Beckenbodenschwäche ist gezieltes Beckenbodentraining wichtig.

Diese Übungen stärken die Muskulatur und können die Kontrolle über die Blase verbessern. Auch Blasen- und Toilettentraining sind bewährte Methoden.

Hierbei wird der Harndrang gezielt angepasst, um die Blase in regelmäßigen Abständen zu entleeren. Eine Umstellung der Lebensgewohnheiten kann zusätzlich helfen.

Übergewicht abzubauen, ist oft sinnvoll. Es lohnt sich auch, auf koffeinhaltige oder stark gewürzte Speisen zu verzichten.

Bei Bedarf kommen Hilfsmittel wie Einlagen oder ableitende Systeme zum Einsatz, um den Alltag zu erleichtern. Ausführliche Infos und Maßnahmen finden sich im Bereich der Kontinenzförderung in der Pflege.

Medikamentöse und operative Verfahren

Wenn konservative Methoden nicht ausreichen, setzen wir auf medikamentöse oder chirurgische Therapien. Anticholinergika oder Beta-3-Agonisten können die Blasenaktivität regulieren und ungewollten Urinverlust verringern.

Chirurgische Eingriffe kommen meist bei schwerer Harninkontinenz oder nach erfolgloser konservativer Therapie in Frage. Dazu zählen Verfahren wie das Einbringen von Bändchen, die den Blasenausgang unterstützen, oder minimalinvasive Operationen.

Medikamente können Nebenwirkungen haben und sind nicht für alle Formen der Inkontinenz geeignet. Manchmal ist eine Kombination der verschiedenen Behandlungsarten sinnvoll.

Ärzte und Pflegekräfte stimmen die Auswahl der Verfahren eng miteinander ab, um das bestmögliche Ergebnis für die Patienten zu erreichen. Details dazu finden sich in den aktuellen Leitlinien zur Harninkontinenz.

Behandlung spezieller Inkontinenzformen

Es gibt verschiedene Formen der Inkontinenz – Belastungsinkontinenz, Dranginkontinenz und Mischformen sind wohl die bekanntesten. Jede davon braucht ihr eigenes Vorgehen, das ist manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden.

Bei Belastungsinkontinenz dreht sich alles um die Stärkung der Beckenbodenmuskulatur. Klingt simpel, ist aber oft ein längerer Weg.

Dranginkontinenz? Da kommen meistens Medikamente oder Blasentraining ins Spiel. Mischformen verlangen tatsächlich eine Mischung aus konservativen Methoden und Medikamenten – logisch, oder?

Wenn funktionelle Einschränkungen oder Immobilität dazukommen, wird die Therapie noch individueller abgestimmt. Hier helfen manchmal mobile Toiletten, digitale Assistenzsysteme oder einfach eine richtig gute Beratung.

Im Pflegealltag sollte man auch Risikofaktoren wie Übergewicht nicht aus den Augen verlieren. Das beeinflusst die Wahl der Maßnahmen doch mehr, als viele denken.

Falls Sie sich einen Überblick über pflegerische Möglichkeiten verschaffen möchten, empfehlen wir spezialisierte Seiten zur Pflege bei Inkontinenz. Ein bisschen Stöbern lohnt sich da wirklich.