Urologische Tumordiagnostik und -nachsorge sind entscheidend, um Krebs im Bereich der Harnwege oder Geschlechtsorgane früh zu erkennen und gezielt zu behandeln. Mit modernen Methoden wie bildgebenden Verfahren, Laboruntersuchungen und Biopsien können wir heute präziser und schonender untersuchen als je zuvor.

Für unsere Gesundheit ist eine regelmäßige Kontrolle besonders wichtig, weil viele urologische Krebsarten zu Beginn oft keine Beschwerden verursachen.

In der Nachsorge überprüfen wir regelmäßig, ob der Tumor zurückkehrt oder sich neue Veränderungen entwickelt haben. So können wir frühzeitig eingreifen und die Behandlung anpassen.

Kliniken wie das Universitätsklinikum Heidelberg oder spezialisierte Zentren bieten hier moderne Therapien und begleiten uns während der gesamten Erkrankung – von der Diagnose bis zur Nachsorge, um die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten (mehr Infos zu modernen Therapien).

Grundlagen der urologischen Tumordiagnostik

Bei der Untersuchung und Überwachung urologischer Tumoren stehen genaue Diagnostik und gezielte Nachsorge im Mittelpunkt.

Krebsvorsorge, die richtige Einschätzung von Anzeichen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Urologie und Onkologie sind entscheidend für bestmögliche Behandlungsergebnisse.

Wichtige Anzeichen und Risikofaktoren

Zu den wichtigsten Warnzeichen urologischer Tumoren zählen sichtbares oder unsichtbares Blut im Urin (Hämaturie), Schmerzen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang oder Schwellungen in der Leiste oder am Hoden.

Ungewollter Gewichtsverlust und anhaltende Rückenschmerzen können Hinweise sein, vor allem bei älteren Erwachsenen.

Wichtige Risikofaktoren sind Alter, Rauchen, familiäre Vorbelastung mit Krebs, bestimmte Chemikalien sowie chronische Entzündungen der Harnwege.

Männer mit erhöhtem PSA-Wert oder auffälliger Prostata-Biopsie haben ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs. Frauen sollten auf Symptome achten wie ungewöhnlichen Harndrang oder vaginale Blutungen.

Tabelle: Wichtige Risikofaktoren

| Risikofaktor | Beispiele |

|---|---|

| Alter | Über 50 Jahre |

| Lebensstil | Rauchen, Ernährung |

| Familiäre Belastung | Krebs bei Eltern/Geschwistern |

| Arbeitsstoffe | Kontakt mit Chemikalien |

Bedeutung der Früherkennung

Früherkennung kann die Heilungschancen bei urologischen Tumoren deutlich verbessern.

Durch regelmäßige krebsvorsorge Untersuchungen wie Urinanalyse, Rektaluntersuchungen und Ultraschall können Tumoren früh gefunden werden. Besonders wichtig ist die Früherkennung bei Prostata-, Blasen- und Nierentumoren.

Wir sollten schon bei ersten leichten Beschwerden oder ab dem mittleren Lebensalter gezielte Vorsorgeuntersuchungen nutzen.

Blutuntersuchungen, z. B. der PSA-Wert bei Männern, helfen dabei, Tumoren der Prostata früh zu entdecken. Auch für Harnblasenkrebs gibt es einfache Screening-Tests, die urologisch angewendet werden.

Eine enge Zusammenarbeit mit unseren Hausärzten und Urologen ist dabei grundlegend.

So können wir mögliche Tumoren testen und im nötigen Fall schnell eine Therapie beginnen. Weitere Details zu den Grundlagen der Diagnostik finden sich auf Seiten wie urologielehrbuch.de.

Rolle der Urologie und Onkologie

Urologie und Onkologie arbeiten bei der Tumordiagnostik eng zusammen.

Die Urologie übernimmt meist die erste Diagnostik, führt körperliche Untersuchungen, Ultraschall und Biopsien durch und sammelt Proben von Urin, Blut oder Gewebe.

Die Onkologie übernimmt dann die Therapieplanung und beurteilt die bösartigen Veränderungen genauer.

Wichtige Aufgaben der Urologie sind auch die Überwachung und Nachsorge nach einer Tumorbehandlung. Sie führen regelmäßige Kontrollen durch, um Rückfälle früh zu erkennen.

Bei Krebserkrankungen wie Prostata-, Blasen- oder Nierentumoren ist das Nachsorgeprogramm eng mit der Onkologie abgestimmt.

Die moderne Tumordiagnostik umfasst heute verschiedene Laboruntersuchungen, Bildgebung und die Bestimmung von Tumormarkern, wie sie in der Labordiagnostik der Urologie eingesetzt werden.

Eine gut koordinierte Betreuung verbessert die Lebensqualität und das Überleben der Patienten.

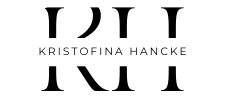

Bildgebende Verfahren in der Diagnostik

In der urologischen Tumordiagnostik spielen bildgebende Methoden eine entscheidende Rolle.

Sie helfen uns, Tumoren frühzeitig zu erkennen, die Ausbreitung einzuschätzen und die richtige Therapie zu planen.

Ultraschall und transrektaler Ultraschall

Der Ultraschall ist oft unser erster Schritt bei Verdacht auf einen urologischen Tumor.

Mit dieser Methode können wir die Nieren, Harnblase und andere Organe einfach und ohne Strahlenbelastung darstellen.

Auffällige Gewebeveränderungen, Zysten oder Tumoren werden so oft schon im Frühstadium erkannt.

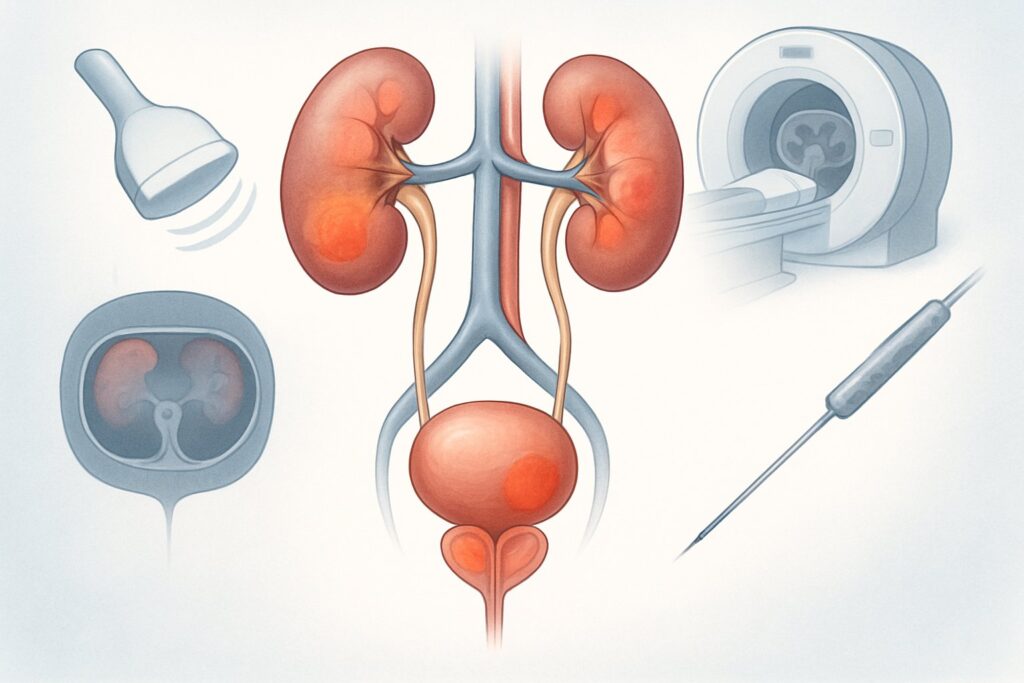

Für die Prostata nutzen wir oft den transrektalen Ultraschall (TRUS). Diese Untersuchung gibt uns detaillierte Bilder der Prostata und ihrer Umgebung.

Mithilfe des TRUS können wir gezielt auffällige Areale erkennen und direkt Proben zur feingeweblichen Untersuchung entnehmen.

Die Methode ist schnell, schmerzarm und kann ambulant durchgeführt werden.

Der Ultraschall zeigt uns typische Zeichen von Tumoren, ist aber manchmal in seiner Aussagekraft begrenzt, wenn die Tumore sehr klein oder schwer zugänglich sind.

Trotzdem bleibt er als Standardmethode unverzichtbar. Mehr dazu gibt es unter Bildgebende Verfahren in der Urologie auf apotheken.de.

Computertomographie (CT) in der Tumorerkennung

Die Computertomographie (CT) bietet den Vorteil, dass sie sehr genaue Schnittbilder vom Körper liefert.

Mit ihr lassen sich Größe, Ausdehnung und Metastasen von Tumoren präzise erfassen. Besonders wichtig ist das CT für die genaue Darstellung des Bauchraums, der Lymphknoten und Knochen.

Beim Prostatakarzinom kann das CT Hinweise auf die Ausbreitung in andere Organe oder das Lymphsystem geben.

Wir nutzen die CT häufig, um fortgeschrittene Tumoren zu untersuchen und die Therapie zu steuern.

Die CT wird auch eingesetzt, wenn andere Untersuchungen keinen klaren Befund ergeben.

Eine kurze Untersuchung, die allerdings mit Strahlenbelastung verbunden ist.

Details zur Verwendung der CT und weiterer urologischer Bildgebung finden sich im Artikel Bildgebung des Prostatakarzinoms – Deutsches Ärzteblatt.

Magnetresonanztomographie (MRT) und mpMRT

Die Magnetresonanztomographie (MRT) arbeitet ohne Röntgenstrahlen und verwendet starke Magnetfelder und Radiowellen.

Sie liefert hochauflösende Bilder von Organen und Geweben.

Für die Prostata ist vor allem die multiparametrische MRT (mpMRT) wichtig, weil sie verschiedene Gewebeeigenschaften gleichzeitig darstellt.

Mit der mpMRT erhalten wir eine besonders gute Erkennung von verdächtigen Tumorarealen.

Die Methode ist nützlich, um das genaue Ausmaß und die Lage eines Tumors festzustellen.

Das hilft uns, gezielter Gewebeproben zu entnehmen und über eine passende Therapie zu entscheiden.

Laut einer Studie ist die mpMRT anderen Techniken bei der Diagnostik klinisch relevanter Prostatakarzinome überlegen.

Sie verbessert auch die Früherkennung und verringert Überdiagnosen bei kleinen, ungefährlichen Tumoren.

Ausführliche Informationen finden sich im Beitrag Bildgebung des Prostatakarzinoms – Deutsches Ärzteblatt.

Gewebeentnahmen und moderne Biopsie-Techniken

In der urologischen Tumordiagnostik spielt die gezielte Gewinnung von Gewebeproben eine zentrale Rolle.

Moderne Biopsie-Methoden ermöglichen uns, Tumore präzise zu erkennen, gezielt zu behandeln und Rückfälle frühzeitig zu entdecken.

Ablauf und Ziel der Biopsien

Eine Biopsie wird gemacht, um verdächtiges Gewebe gezielt zu entnehmen und es dann unter dem Mikroskop zu begutachten.

Der Arzt sucht die auffällige Stelle meist per Ultraschall oder MRT und entnimmt mit einer Hohlnadel winzige Gewebeproben.

Das eigentliche Ziel? Eine sichere Diagnose – etwa um Prostatakrebs früh zu erkennen oder einen Verdacht auszuräumen.

Heute setzen wir moderne Techniken wie die transperineale Biopsie über den Damm ein. Die kann in lokaler Betäubung durchgeführt werden.

Diese Methode bietet Vorteile gegenüber der klassischen transrektalen Route, da das Risiko von Infektionen deutlich niedriger ist.

Oft kann der Eingriff sogar ambulant gemacht werden, und Antibiotika sind nicht immer nötig. Mehr Details zur transperinealen Biopsie gibt’s im Artikel der Martini-Klinik.

Systematische und gezielte Biopsieverfahren

Im Grunde gibt’s zwei Hauptwege: die systematische und die gezielte Biopsie. Bei der systematischen Biopsie wird Gewebe nach einem bestimmten Schema, meist aus mehreren Regionen der Prostata, entnommen.

Die gezielte Biopsie nutzt moderne Bildgebung wie MRT, um auffällige Areale direkt anzusteuern. So lassen sich Tumore, etwa Prostatakrebs, oft genauer erfassen und falsch-negative Ergebnisse werden seltener.

Beide Methoden können sich ergänzen, da sie je nach Lage des Tumors unterschiedliche Stärken haben. Manchmal bringt die Kombination beider Ansätze wirklich mehr Sicherheit in der Diagnostik.

Studien zeigen: Die reine Erkennungsrate von Prostatakarzinomen durch MRT- und systematische Biopsien ist ähnlich. Die Methoden profitieren aber voneinander, wenn man sie kombiniert.

Wer’s genauer wissen will, findet mehr dazu auf der Plattform von Thieme.

Bedeutung der molekularen Diagnostik

Neben der klassischen Gewebeuntersuchung gewinnt die molekulare Diagnostik immer mehr an Bedeutung. Hierbei schauen wir uns das entnommene Gewebe nicht nur unter dem Mikroskop an, sondern analysieren zusätzlich bestimmte Biomarker und genetische Veränderungen.

Molekulare Methoden helfen, präzisere Aussagen zu Tumorart, Aggressivität und möglicher Therapie zu treffen. Bei Prostatakrebs können zum Beispiel Marker wie PSA, Genmutationen oder spezielle Eiweiße untersucht werden.

Solche Analysen machen eine individuellere Therapieplanung möglich. Das ist schon ein echter Fortschritt.

Diese modernen Verfahren unterstützen nicht nur die Erstdiagnose. Sie sind auch in der Nachsorge wichtig, um Rückfälle oder fortschreitende Erkrankungen früher zu erkennen.

Ein Table-Format zur Übersicht:

| Klassische Biopsie | Molekulare Diagnostik |

|---|---|

| Gewebe wird betrachtet | Zellkerne, Gene, Marker werden analysiert |

| Sichtbare Tumore erkannt | Unsichtbare Risiken oder Rückfälle auffindbar |

| Grundlage der Diagnose | Grundlage für personalisierte Therapie |

Therapiebegleitung und Nachsorge urologischer Tumoren

Die Therapiebegleitung und Nachsorge bei urologischen Tumoren sind entscheidend, um Rückfälle früh zu erkennen und die Lebensqualität der Patienten zu sichern.

Präzise Nachkontrollen und die Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen helfen, die Therapie optimal an die Bedürfnisse der Betroffenen anzupassen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Tumorboard

Bei der Behandlung urologischer Tumoren arbeiten wir eng mit Kollegen aus Urologie, Onkologie, Radiologie und Pathologie zusammen. Im sogenannten Tumorboard besprechen wir jeden einzelnen Fall miteinander.

So können wir Therapiepläne erstellen, die wirklich auf den Patienten zugeschnitten sind. Durch diese Zusammenarbeit profitieren Patienten von aktueller medizinischer Expertise aus verschiedenen Bereichen.

Gerade bei komplexen Tumoren bringt dieser Ansatz oft bessere Ergebnisse. Alle Therapieschritte werden dokumentiert und regelmäßig überprüft, damit die Behandlung auch wirklich optimal bleibt.

Nachsorgeuntersuchungen und Verlaufskontrolle

Nach Abschluss der Therapie starten wir mit den Nachsorgeuntersuchungen. Diese finden nach einem festen Zeitplan statt, der sich nach Tumorart und ursprünglichem Therapiekonzept richtet.

Wir führen zum Beispiel Ultraschall, Blutuntersuchungen und bildgebende Verfahren wie CT oder MRT durch. Wichtige Ziele sind das frühzeitige Erkennen von Rückfällen und das Monitoring möglicher Nebenwirkungen der Therapie.

Bei Veränderungen können wir schnell eingreifen und die Behandlung anpassen. Wir legen Wert darauf, alle Ergebnisse sorgfältig zu dokumentieren und mit den Patienten zu besprechen.

Patientenbegleitung und Lebensqualität

Eine wesentliche Aufgabe ist die Begleitung der Patienten auch nach der eigentlichen Therapie. Wir bieten Beratung zu Ernährung, Bewegung und seelischer Gesundheit an, um die Lebensqualität zu fördern.

Viele unserer Patienten haben Fragen zum Alltag, zu Nebenwirkungen oder stehen vor psychischen Belastungen. Unser Team koordiniert deshalb Hilfsangebote wie Psychoonkologie, Sozialberatung oder Selbsthilfegruppen.

In gemeinsamen Gesprächen suchen wir nach Lösungen, um Einschränkungen durch die Krankheit oder Therapie zu verringern. Unser Ziel ist, dass sich unsere Patienten unterstützt und informiert fühlen – und das meinen wir wirklich so.

Spezielle Aspekte urologischer Tumoren

Urologische Tumoren unterscheiden sich je nach Organ ziemlich deutlich in Diagnose, Behandlung und Nachsorge. Für die häufigsten Tumorarten spielen gezielte Früherkennung, schonende Operationsmethoden und moderne Therapien eine zentrale Rolle.

Prostata: Diagnose und Nachsorge

Bei Krebsvorsorge schauen wir uns die Prostata meist mit dem PSA-Test und durch Abtasten an. Bei auffälligen Befunden setzen wir gezielte Biopsien ein.

Die ultraschallgestützte Entnahme von Gewebeproben erhöht die Sicherheit beim Nachweis von Prostatakrebs.

Nach der Diagnose lässt sich das Tumorstadium oft mit MRT und Knochenszintigrafie bestimmen. Das hilft, die richtige Therapie zu wählen.

Unsere Nachsorgepläne sind klar geregelt. Wir kontrollieren regelmäßig den PSA-Wert und können früh auf ein Wiederauftreten reagieren.

Viele Männer profitieren zudem von modernen Hormon- oder Immuntherapien, falls der Krebs fortschreitet. Ein Schwerpunkt liegt auf minimal-invasiven Methoden und Lebensqualität.

Eine Übersicht der wichtigsten Nachsorgeuntersuchungen:

| Untersuchung | Häufigkeit |

|---|---|

| PSA-Test | alle 3-6 Monate |

| Bildgebung (MRT) | nach Bedarf |

| Ärztliche Kontrolle | 2x pro Jahr |

Blase: Früherkennung und Behandlung

Blasenkrebs fällt oft durch Blut im Urin auf. In der Früherkennung nutzen wir Urinuntersuchungen, Zystoskopie und moderne bildgebende Verfahren.

Die Behandlung hängt davon ab, wie tief der Tumor eingedrungen ist. Oberflächlicher Blasenkrebs wird meist mit einer transurethralen Resektion (TUR) entfernt.

Für aggressive Tumoren kommen auch BCG-Instillationstherapien oder eine komplette Blasenentfernung infrage. Wir legen Wert auf regelmäßige Kontrollen, da Blasenkrebs leider oft wiederkehrt.

Zystoskopie bleibt der Goldstandard in der Nachsorge, begleitet von Urinzelltests zur Früherkennung neuer Tumore. Viele Kliniken arbeiten interdisziplinär, um die bestmögliche Versorgung zu bieten, wie das Uroonkologische Zentrum Heidelberg.

Niere und Nebenniere: Besonderheiten

Nierentumoren werden oft zufällig im Ultraschall oder CT entdeckt. Sie bleiben meistens lange symptomlos, was die Diagnose nicht gerade leicht macht.

Eine präzise Bildgebung ist entscheidend, um die Ausdehnung und mögliche Metastasen zu erfassen. Das klingt vielleicht selbstverständlich, aber manchmal übersieht man Details ohne die richtige Technik.

Bei kleineren Tumoren setzen wir bevorzugt auf nierenerhaltende Operationen, meist minimal-invasiv. Das ist schonender und oft wirklich effektiv.

Wenn der Tumor größer oder bösartig ist, bleibt manchmal nur die vollständige Entfernung der Niere. Die Nachsorge? Die besteht dann aus regelmäßiger Bildgebung und Blutwertkontrollen—nicht gerade der spannendste Teil, aber eben notwendig.

Nebennierentumoren werden in erster Linie hormonell abgeklärt. Hier zählt vor allem, ob der Tumor Hormone produziert oder bösartig ist.

Bei verdächtigen Befunden steht eine Operation an. Danach folgt eine gezielte Nachsorge, um ein Rezidiv möglichst früh auszuschließen.