Nieren- und Blasensteine sind ziemlich verbreitet und können echt unangenehm werden. Sie entstehen, wenn sich Salze und Mineralien im Harntrakt zu festen Klumpen verbinden.

Die Behandlung hängt davon ab, wie groß die Steine sind, wo sie sitzen und aus welchem Material sie bestehen. Kleine Steine wandern manchmal einfach so ab, während größere meist aktiv entfernt werden müssen.

Wir wissen, wie belastend die Schmerzen durch Steine sein können. Deshalb ist es wichtig, die passenden Methoden zu kennen, um sie sicher loszuwerden.

Das Spektrum reicht von Medikamenten, die den Steinabbau fördern, bis zu minimalinvasiven Eingriffen wie Stoßwellentherapie oder Endoskopie. Die Auswahl ist manchmal gar nicht so einfach.

Unser Ziel ist es, einen Überblick über die gängigen Behandlungsformen zu geben. So kann jeder besser einschätzen, welche Option wann sinnvoll ist.

Für die eigene Gesundheit lohnt es sich, informiert zu sein – schließlich will niemand unnötig leiden.

Arten und Entstehung von Nieren- und Blasensteinen

Nieren- und Blasensteine unterscheiden sich nach Zusammensetzung, Entstehungsort und den jeweiligen Ursachen. Verschiedene chemische Verbindungen und körperliche Bedingungen spielen dabei eine Rolle.

Verschiedene Steinarten und ihre Eigenschaften

Harnsteine bestehen aus unterschiedlichen Mineralien, die sich im Harntrakt ablagern. Die häufigsten Steinarten sind:

- Kalziumoxalatsteine: Diese bestehen aus Kalzium und Oxalat, das in vielen Lebensmitteln steckt. Sie sind hart und lassen sich im Röntgenbild gut erkennen.

- Kalziumphosphatsteine: Entstehen oft bei Störungen im Säure-Basen-Haushalt. Sie kommen seltener vor als Kalziumoxalatsteine.

- Uratsteine (Harnsäure-Steine): Bestehen aus Harnsäure. Sie sind röntgennegativ und mit Medikamenten oft gut behandelbar.

- Struvitsteine (Magnesium-Ammonium-Phosphat): Häufig durch Infektionen mit bestimmten Bakterien verursacht, die den Urin alkalisch machen.

- Zystinsteine: Selten, entstehen durch genetische Stoffwechselstörungen.

- Xanthinsteine: Sehr selten, tauchen bei speziellen Stoffwechseldefekten auf.

Die Steinarten unterscheiden sich in Härte, Größe und Reaktion auf verschiedene Therapien.

Primäre und sekundäre Blasensteine

Blasensteine werden in zwei Gruppen unterteilt: primäre und sekundäre Steine. Primäre Blasensteine entstehen direkt in der Blase, meistens durch Probleme beim Entleeren – etwa bei einer Harnröhrenverengung oder neurologischen Störungen.

Sekundäre Blasensteine dagegen kommen ursprünglich aus den Nieren und wandern über die Harnleiter in die Blase. Dort können sie sich ansammeln und Beschwerden verursachen.

Die Unterscheidung ist wichtig, weil sich Ursachen und Behandlung unterscheiden. Sekundäre Steine deuten oft auf ein Problem in den oberen Harnwegen hin.

Pathophysiologie der Steinbildung

Steinbildung beginnt, wenn sich bestimmte Chemikalien im Urin nicht mehr lösen und ausfallen. Besonders Kalzium, Oxalat, Phosphat und Harnsäure sind hier entscheidend.

Wird zu wenig getrunken, ist der Urin konzentrierter, was Kristallbildung fördert. Auch der pH-Wert des Urins spielt eine Rolle: Alkalischer Urin begünstigt Struvitsteine, saurer Urin eher Uratsteine.

Infektionen oder Stoffwechselkrankheiten können die natürliche Auflösung von Kristallen verhindern und so die Steinbildung fördern. Die Prozesse sind ziemlich komplex, deswegen unterscheiden sich Vorbeugung und Therapie je nach Steinart.

Mehr Details zur Entstehung von Blasensteinen gibt’s übrigens auf der Seite der Apotheken Umschau.

Symptome und Diagnosemöglichkeiten

Blasen- und Nierensteine verursachen ganz unterschiedliche Beschwerden. Diese Anzeichen helfen, Steine rechtzeitig zu erkennen.

Die Diagnose läuft heute meist über moderne Verfahren, die genaue Hinweise auf Größe, Lage und Beschaffenheit liefern. Ohne Technik wären wir da ziemlich aufgeschmissen.

Typische Beschwerden und Warnzeichen

Bei Nierensteinen treten oft starke, krampfartige Schmerzen in der Flanke auf. Die Schmerzen können bis in den Unterbauch oder Rücken ausstrahlen.

Übelkeit, Erbrechen oder sogar Fieber sind nicht selten. Blut im Urin kommt auch mal vor – das ist kein Spaß.

Blasensteine zeigen sich eher durch Probleme beim Wasserlassen. Dazu gehören ständiger Harndrang, brennende Schmerzen und manchmal krampfartige Beschwerden im Unterleib.

Manchmal fühlt sich die Blase wie gereizt an, fast als wäre ein Fremdkörper drin. Wenn plötzlich Fieber dazukommt oder die Schmerzen schlimmer werden, sollte man das echt ernst nehmen.

Moderne Diagnostikverfahren

Für den Anfang reicht oft eine Urinuntersuchung, um Entzündungszeichen oder Blut zu finden. Ein Ultraschall folgt meist gleich, weil er Steine in Blase, Niere oder Harnleiter sichtbar macht.

Ist der Befund nicht eindeutig, kommt eine Computertomographie (CT) ins Spiel. Die liefert extrem genaue Bilder.

Manchmal braucht es noch eine Blasen- oder Harnleiterspiegelung, um Steine direkt zu sehen. Die Diagnostik ist darauf ausgelegt, Steine gezielt zu erkennen und ihre Auswirkungen einzuschätzen.

Differenzierung nach Steinlokalisation

Wir unterscheiden primäre Blasensteine, die in der Blase entstehen, von sekundären, die aus Niere oder Harnwegen stammen und in die Blase gespült werden.

Nierensteine machen sich meist durch Flankenschmerzen und Probleme im oberen Harntrakt bemerkbar. Blasensteine führen eher zu Beschwerden direkt beim Wasserlassen oder zu Harndrang.

Die genaue Lage ist entscheidend, weil sie die Therapie beeinflusst. Harnleitersteine können den Urinabfluss blockieren und erfordern oft schnelle Maßnahmen.

Kleine Blasensteine dagegen werden manchmal einfach ausgeschieden. Diese Unterscheidung hilft, gezielt und effektiv zu behandeln.

Behandlungsmöglichkeiten für Nieren- und Blasensteine

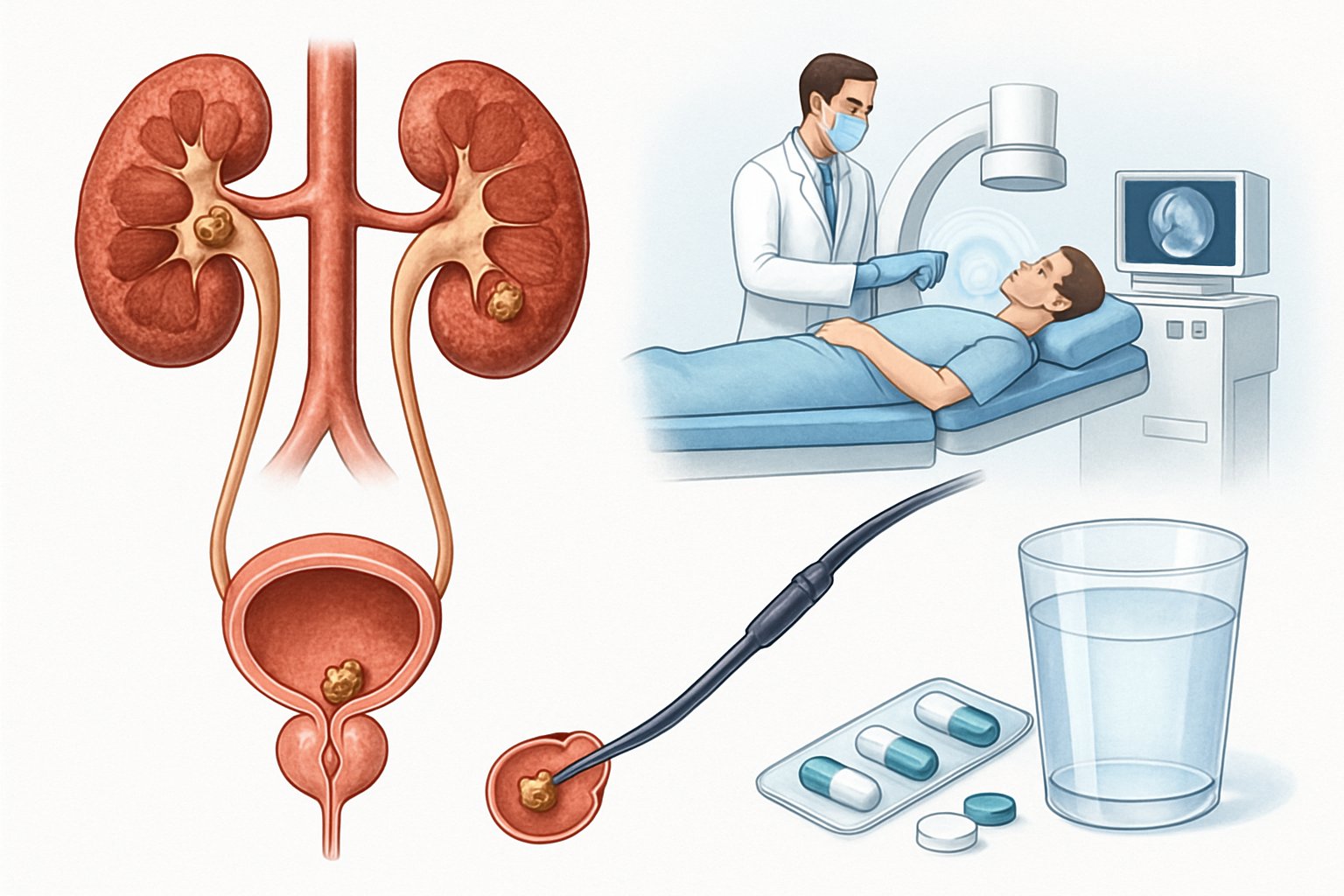

Es gibt verschiedene Wege, Nieren- und Blasensteine loszuwerden. Welche Methode passt, hängt davon ab, wie groß und wo die Steine sind – und natürlich auch, aus was sie bestehen.

Manchmal reichen Medikamente und viel trinken, in anderen Fällen braucht es Eingriffe. Die Linderung von Schmerzen ist dabei immer ein wichtiger Punkt.

Konservative und medikamentöse Therapie

Bei kleinen Steinen setzen wir oft auf eine konservative Behandlung. Hierbei heißt es vor allem: Viel trinken, damit die Steine ausgespült werden.

Schmerzmittel wie Diclofenac helfen, die Beschwerden erträglicher zu machen. Manchmal gibt’s zusätzlich Medikamente, die das Lösen der Steine unterstützen oder das Risiko neuer Steine senken.

Diese Therapie funktioniert besonders gut bei Steinen bis 5 mm. Bei Blasensteinen kann auch mal ein Blasenkatheter notwendig sein, um den Abfluss zu sichern.

Regelmäßige Kontrollen sind wichtig, damit wir sehen, ob alles wie gewünscht abläuft und keine Komplikationen entstehen.

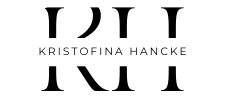

Minimalinvasive und operative Verfahren

Wenn Steine zu groß sind oder Schmerzmittel einfach nicht mehr ausreichen, greifen wir zu minimalinvasiven Methoden. Dazu zählt zum Beispiel die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL).

Bei ESWL zertrümmern wir die Steine mit Stoßwellen von außen. Die Bruchstücke lassen sich danach meist leichter ausscheiden.

Manchmal ist eine Blasenspiegelung nötig, vor allem bei Blasensteinen. Mit einem Endoskop holen wir die Steine direkt aus der Harnblase oder sogar dem Harnleiter.

Für größere Nierensteine nutzen wir die perkutane Nephrolitholapaxie. Dabei entfernen wir die Steine durch einen kleinen Schnitt in der Haut.

Operative Eingriffe sind heutzutage meist ziemlich sicher und schonend. Trotzdem bleibt immer ein gewisses Restrisiko, aber das gilt ja eigentlich für jede OP.

Chemolitholyse und Auflösung von Steinen

In manchen Situationen können wir Steine tatsächlich mit Medikamenten auflösen. Das Verfahren nennt sich Chemolitholyse und klappt aber nur bei bestimmten Steinen, etwa Harnsäuresteinen.

Dafür geben wir Mittel, die den Urin alkalisieren und so die Steine nach und nach zersetzen. Man braucht allerdings Geduld – die Behandlung zieht sich oft über Wochen.

Die Methode eignet sich, wenn man invasive Eingriffe vermeiden möchte. Regelmäßige Kontrollen und Anpassungen der Therapie gehören aber unbedingt dazu.

Schmerzlinderung und Akuttherapie

Bei akuten Schmerzen durch Nieren- oder Blasensteine greifen wir zuerst zu starken Schmerzmitteln wie Diclofenac. Das hilft meist recht schnell gegen die Kolik und bringt Erleichterung.

Wenn der Urin nicht mehr richtig abfließt, setzen wir manchmal einen Blasenkatheter oder eine Harnleiterschiene ein. So sichern wir den Urinfluss und verhindern Komplikationen wie Infektionen oder Nierenschäden.

In schweren Fällen bleibt manchmal nur eine schnelle OP, um den Stau zu beseitigen und die Schmerzen zu lindern. Unser Ziel ist immer, Beschwerden und Risiken so gering wie möglich zu halten.

Risikofaktoren und Prävention

Ernährung und Lebensstil haben ziemlich großen Einfluss auf das Risiko für Nieren- und Blasensteine. Auch manche Krankheiten erhöhen das Risiko deutlich.

Mit den richtigen Maßnahmen kann man die Bildung neuer Steine oft verhindern – zumindest meistens.

Ernährung und Flüssigkeitszufuhr

Viel trinken ist das A und O, wenn es um Vorbeugung geht. Mindestens 2,5 Liter Urin am Tag helfen, die steinbildenden Stoffe zu verdünnen.

Softdrinks – besonders solche mit Phosphorsäure wie Cola – sollte man lieber meiden. Die können das Risiko nämlich erhöhen, auch wenn’s manchmal schwerfällt.

Bei der Ernährung raten wir dazu, oxalatreiche Lebensmittel wie Spinat, Rhabarber, Walnüsse und Schokolade zu reduzieren. Gleichzeitig ist eine ausreichende Kalziumzufuhr durch Milchprodukte wichtig, weil eine kalziumarme Ernährung das Steinrisiko sogar steigern kann.

Vitamin D3 ist für die Kalziumaufnahme wichtig und wirkt sich indirekt aus. Auch Vitamin B6 kann helfen, weil es die Bildung von Oxalat verringert, während Vitamin A die Harnwege unterstützt.

Weniger Salz und weniger Eiweiß schonen die Nieren zusätzlich. Das klingt manchmal strenger als es ist, aber es lohnt sich langfristig.

Medikamentöse Vorbeugung

Wer schon mal Steine hatte oder ein besonders hohes Risiko hat, kann mit Medikamenten vorbeugen. Citrat zum Beispiel bindet Kalzium im Urin und verhindert so die Kristallbildung.

Thiaziddiuretika senken die Kalziumausscheidung und werden recht häufig eingesetzt. Bei Harnsäuresteinen hilft Allopurinol, weil es den Harnsäurespiegel senkt.

Es gibt auch Mittel wie L-Methionin, die den Urin saurer machen und damit Infekt-Steine verhindern können. Medikamente müssen aber dauerhaft und regelmäßig eingenommen werden – das ist nicht jedermanns Sache.

Eine individuelle Beratung durch Ärztinnen und Ärzte ist wichtig, weil Nebenwirkungen wie Verdauungsprobleme oder Blutdruckabfall auftreten können. Da sollte man ehrlich über alles sprechen.

Bedeutung von Grunderkrankungen

Manche Erkrankungen erhöhen das Risiko für Steine enorm. Osteoporose beeinflusst etwa den Kalziumstoffwechsel, während eine vergrößerte Prostata den Urinabfluss behindern kann.

Ein gestörter Abfluss fördert die Steinbildung, das ist leider so. Bei Querschnittslähmung ist die Blasenfunktion oft eingeschränkt, was die Entstehung von Steinen zusätzlich begünstigt.

Hier braucht es spezielle Therapien, um Infektionen zu vermeiden und regelmäßige Ultraschallkontrollen. Auch eine Überfunktion der Nebenschilddrüse oder Stoffwechselstörungen können die Steinbildung fördern.

In solchen Fällen ist die Zusammenarbeit mit Fachleuten entscheidend, um die Ursachen gezielt zu behandeln und das Risiko zu senken. Mehr Informationen zur Vorbeugung von Nierensteinen finden wir online.

Mögliche Komplikationen und Langzeitfolgen

Bei der Behandlung von Nieren- und Blasensteinen können leider verschiedene Probleme auftreten. Das betrifft sowohl kurzfristige Beschwerden als auch langfristige Folgen für die Harnwege.

Es ist wichtig, die Risiken zu kennen – nur so kann man rechtzeitig gegensteuern.

Harnverhalt und Infektionen

Harnverhalt heißt, dass die Blase nicht richtig entleert werden kann. Blockierende Steine im Harnleiter oder in der Blase sind oft schuld daran.

Wenn der Urin nicht abfließt, steigt das Risiko für Harnwegsinfektionen. Bakterien vermehren sich im gestauten Urin einfach viel schneller.

Typische Symptome sind Schmerzen beim Wasserlassen, Fieber oder ständiger Harndrang. Unbehandelt kann sich die Infektion sogar auf die Nieren ausbreiten – das will wirklich niemand.

Um Harnverhalt und Infektionen zu vermeiden, sind manchmal schnelle Maßnahmen nötig. Dazu gehört das Entfernen des Steins oder das Setzen einer Harnleiterschiene, um den Urinfluss wiederherzustellen.

Auch eine gezielte Antibiotikatherapie kommt häufig zum Einsatz. Manchmal muss man einfach schnell handeln, damit’s nicht schlimmer wird.

Schädigungen der Harnwege

Längere Blockaden durch Steine oder wiederholte Eingriffe können tatsächlich die Harnwege schädigen. Besonders betroffen sind meistens der Harnleiter und die Blase.

Schäden zeigen sich oft durch Entzündungen, Verengungen oder auch Narbenbildung. Das ist leider gar nicht so selten, wie man vielleicht hoffen würde.

Solche Schädigungen können dazu führen, dass die Blase sich dauerhaft nicht richtig entleert. Oder der Urin staut sich zurück in die Nieren – was das Risiko für Nierenschäden deutlich erhöht.

Nach Operationen oder einer Stoßwellentherapie sollte man wirklich auf Schmerzen, Blut im Urin oder andere ungewöhnliche Beschwerden achten. Treten Komplikationen auf, ist es wichtig, nicht zu lange zu warten und das schnell abklären zu lassen.

Regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktion machen Sinn, um mögliche Langzeitschäden früh zu entdecken. Manchmal übersieht man das leider im Alltag.

Mehr Details zu Behandlung und Risiken gibt’s hier: Behandlung von Nieren- und Harnleitersteinen.