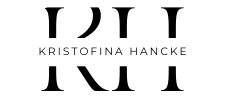

Eine Blasenspiegelung (Zystoskopie) ist eine Untersuchung, bei der wir die Harnröhre und Blase von innen betrachten, um nach Problemen wie Entzündungen, Tumoren oder anderen Auffälligkeiten zu suchen.

Der Arzt führt dafür ein dünnes Gerät mit einer Kamera, das sogenannte Zystoskop, über die Harnröhre in die Blase. Dieser Eingriff dauert oft nur wenige Minuten und ist in der Regel gut auszuhalten.

Viele Menschen haben vor diesem Eingriff Sorgen oder wissen nicht genau, was dabei passiert und warum er überhaupt notwendig ist.

Wir möchten mit diesem Artikel einen klaren Überblick darüber geben, wann eine Blasenspiegelung sinnvoll ist, wie sie abläuft und worauf wir achten sollten.

Ob zur Abklärung von Blut im Urin, bei wiederkehrenden Harnwegsinfektionen oder zur Kontrolle nach bestimmten Erkrankungen – die Zystoskopie ist für uns ein wichtiges Diagnosewerkzeug in der Urologie.

Blasenspiegelung (Zystoskopie): Was ist das?

Bei der Blasenspiegelung untersuchen wir die Harnröhre und die Harnblase von innen. Es gibt verschiedene Instrumente und Methoden, die je nach Situation zum Einsatz kommen.

Definition und Funktionsweise

Die Blasenspiegelung, auch Zystoskopie oder Urethrozystoskopie genannt, ist ein Verfahren der Urologie.

Dabei führen wir ein medizinisches Gerät, das sogenannte Zystoskop, durch die Harnröhre bis in die Harnblase ein. Das Zystoskop ist ein Endoskop mit Lichtquelle und meistens einer kleinen Kamera.

Mit diesem Instrument können wir das Innere der Harnblase und der Harnröhre direkt betrachten. So erkennen wir krankhafte Veränderungen, Verletzungen oder Tumore, die auf andere Weise schwer zu entdecken wären.

Die Untersuchung dient meist dazu, Symptome wie Blut im Urin, wiederkehrende Entzündungen oder Blasenentleerungsstörungen abzuklären.

Sie wird ambulant durchgeführt und dauert oft nur wenige Minuten. Erwachsenen geben wir normalerweise keine Narkose, da örtliche Betäubung meistens ausreicht.

Mehr Informationen zu Ablauf und Anlässen finden sich bei Onmeda zum Ablauf der Zystoskopie.

Unterschied zwischen flexibler und starrer Zystoskopie

Wir unterscheiden bei der Blasenspiegelung zwei Hauptarten: flexible und starre Zystoskopie.

Das starre Zystoskop hat ein festes Rohr und bietet uns besonders klare Bilder. Es erlaubt, zusätzliche Instrumente durch Arbeitskanäle einzuführen und eignet sich gut, wenn wir Eingriffe wie Gewebeproben planen.

Allerdings empfinden manche Patienten sie als unangenehmer oder schmerzhaft.

Das flexible Zystoskop hat ein biegsames Ende. Es ist dünner und passt sich besser an Biegungen der Harnröhre an.

Dadurch verläuft die Untersuchung für die meisten Patienten komfortabler und benötigt keine spezielle Lagerung. Das flexible Zystoskop setzen wir besonders bei empfindlichen Patienten oder Männern häufiger ein.

Weitere Einzelheiten zu den beiden Varianten sind bei Gesundheit.de Zystoskopieformen verfügbar.

Gründe und Anwendungsgebiete der Blasenspiegelung

Die Blasenspiegelung, auch Zystoskopie genannt, wird in der Urologie zur Diagnose und Behandlung verschiedener Erkrankungen eingesetzt.

Sie hilft uns, genaue Ursachen für Beschwerden wie Blut im Urin, wiederkehrende Infekte oder Probleme beim Wasserlassen zu finden und gezielt zu behandeln.

Blut im Urin und Hämaturie

Wenn Patienten Blut im Urin entdecken, sprechen wir von Hämaturie. Das kann als Makrohämaturie direkt sichtbar sein oder als Mikrohämaturie erst im Labor nachgewiesen werden.

Blut im Urin ist immer ein Warnsignal. Es gibt viele mögliche Ursachen, zum Beispiel Entzündungen, Steine, Verletzungen oder Tumore.

Mit der Blasenspiegelung können wir die Harnröhre und Blase direkt einsehen. So lassen sich Veränderungen oder Blutungsquellen oft genau lokalisieren.

Diese Untersuchung ist wichtig, da Hämaturie auf ernsthafte Erkrankungen wie einen Blasentumor oder Blasenkrebs hinweisen kann.

Weitere Details dazu finden Sie auf der Seite über Blut im Urin und Untersuchung bei Hämaturie.

Diagnose von Blasenkrebs und Tumoren

Die Blasenspiegelung spielt eine zentrale Rolle bei Verdacht auf Blasenkrebs (Harnblasenkarzinom) oder andere Tumore im Bereich der Harnwege.

Bei Symptomen wie anhaltender Hämaturie oder auffälligem Ultraschall ist die direkte Untersuchung notwendig.

Mit dem Zystoskop erkennen wir verdächtige Schleimhautveränderungen, kleine Polypen oder manifestierte Tumore wie einen Blasentumor.

Häufig kann im Rahmen des Eingriffs auch gleich Gewebe entnommen werden, um den Befund sicher abzuklären.

So kann frühzeitig eine Diagnose gestellt und eine passende Therapie eingeleitet werden.

Lesen Sie mehr zum Ablauf und Nutzen der Zystoskopie bei Blasentumoren.

Abklärung von Blasenentzündung und Harnwegsinfekten

Wiederkehrende Beschwerden beim Wasserlassen, ständiger Harndrang oder Schmerzen können auf eine Blasenentzündung oder eine chronische Harnwegsinfektion hinweisen.

Ist der Verlauf unklar oder verlaufen Therapien ohne Erfolg, nutzen wir die Blasenspiegelung zur weiteren Abklärung.

Durch das direkte Betrachten der Blasenschleimhaut erkennen wir chronische Entzündungen, Schleimhautveränderungen oder seltene Ursachen wie Strikturen oder Blasensteine.

Auch die Abgrenzung zu anderen Erkrankungen wie Tumoren oder Fremdkörpern wird dadurch erleichtert.

Weiterführende Informationen zur Abklärung von Harnwegsinfektionen mit der Blasenspiegelung sind hilfreich, wenn Antibiotika nicht ausreichen.

Ursachen von Blasenentleerungsstörungen

Probleme beim Wasserlassen, wie unvollständige Blasenentleerung, Harninkontinenz oder Brennen beim Wasserlassen, gehören ebenfalls zu den wichtigen Anwendungsgebieten.

Häufig liegt die Ursache an einer Engstelle (Striktur) der Harnröhre, einer vergrößerten Prostata oder einer gestörten Blasenfunktion.

Mit der Zystoskopie können wir Engstellen klar feststellen, die Funktion des Blasenhalses kontrollieren und seltene Fehlbildungen erkennen.

Auch bei Patienten nach Operationen, mit Katheter oder speziellen Beschwerden prüfen wir, ob die Harnwege frei sind.

Details zur Diagnostik bei Blasenentleerungsstörungen zeigen, wie wichtig diese Untersuchung bei wiederholten Problemen ist.

Vorbereitung auf die Zystoskopie

Für die Zystoskopie sind meist keine aufwändigen Vorbereitungen nötig.

Wir achten besonders auf die richtige Abstimmung bei Medikamenten und auf saubere hygienische Bedingungen, um Komplikationen zu vermeiden.

Medikamentenvorbereitung und Allergien

Vor einer Blasenspiegelung sollten wir unsere Ärztin oder unseren Arzt über sämtliche Medikamente informieren, die wir regelmäßig einnehmen. Blutverdünner sind dabei besonders wichtig, weil sie manchmal vorübergehend abgesetzt werden müssen.

Allergien, etwa gegen Lokalanästhesie oder Gleitmittel, sollten wir unbedingt frühzeitig ansprechen. Das erspart uns späteren Stress.

Auch andere Erkrankungen, die bei einer urologischen Untersuchung relevant sein könnten, gehören auf den Tisch. Meist findet ein Gespräch mit dem medizinischen Team einige Tage vor dem Eingriff statt, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen.

Hier wird beispielsweise geklärt, ob wir in der Vergangenheit auf Betäubungsmittel oder andere Medikamente allergisch reagiert haben. Ein bisschen Vorbereitung kann wirklich viel ausmachen.

Viele Praxen geben uns eine übersichtliche Checkliste mit, auf der diese Punkte stehen. Bei Unsicherheiten können wir ruhig nachfragen – lieber einmal zu viel als zu wenig.

Mehr Details gibt’s in verschiedenen Klinikinformationen, zum Beispiel im Abschnitt zur Vorbereitung auf eine Blasenspiegelung.

Hygienische Maßnahmen und Harnstatus

Für die Zystoskopie ist Hygiene das A und O, um Infektionen zu verhindern. Direkt vor dem Eingriff desinfiziert das Team den Eingang der Harnröhre gründlich.

Wir selbst müssen zu Hause keine besonderen Maßnahmen ergreifen. Normale Körperpflege reicht in der Regel völlig aus.

Oft wird direkt vor der Untersuchung eine Urinprobe verlangt. Damit lässt sich feststellen, ob eine Blasenentzündung oder ein Harnwegsinfekt vorliegt.

Falls ein Infekt gefunden wird, verschiebt man den Termin und behandelt erst einmal die Entzündung. Es kann helfen, vor dem Termin genug zu trinken, damit die Urinprobe kein Problem wird.

Während des Eingriffs kommen steriles Gleitmittel und meist eine Lokalanästhesie in die Harnröhre, um Schmerzen und Reizungen zu minimieren. Diese Maßnahmen machen die Untersuchung meist erträglich.

Alles Weitere wird individuell besprochen, je nachdem, wie es uns gesundheitlich gerade geht. Wer es genau wissen will, findet eine nüchterne Übersicht unter Blasenspiegelung: Vorbereitung und Ablauf.

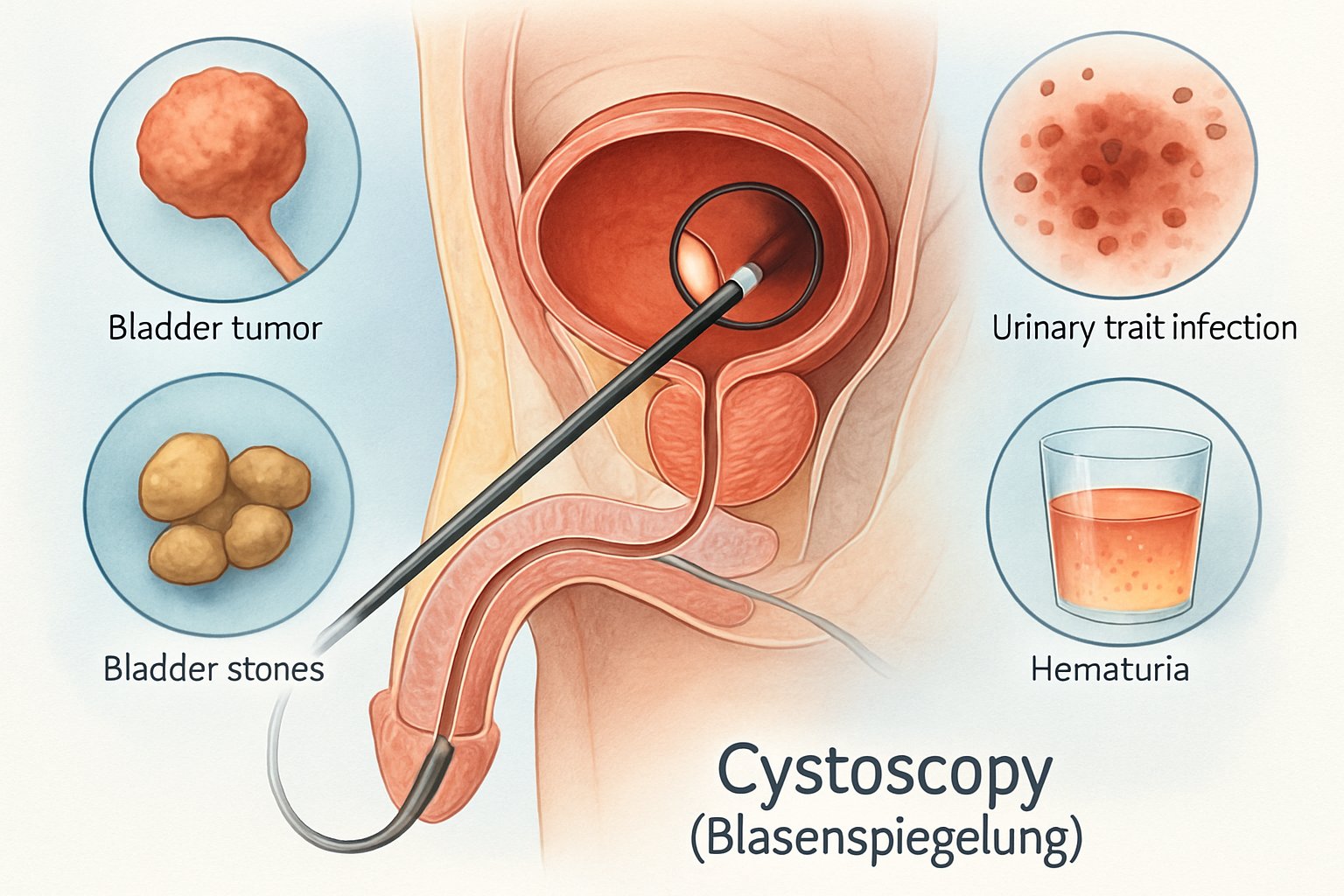

Ablauf und Technik der Blasenspiegelung

Bei der Blasenspiegelung schauen wir uns die Harnblase und Harnröhre von innen an, um Erkrankungen wie Blasensteine, Tumore oder eine Prostatavergrößerung zu erkennen. Ablauf, Instrumente und auch die Lagerung unterscheiden sich je nach Geschlecht und Fragestellung manchmal ziemlich deutlich.

Unterschiede bei Männern und Frauen

Bei Männern und Frauen läuft die Zystoskopie nicht ganz gleich ab. Die männliche Harnröhre ist länger und gebogen, was das Einführen eines Zystoskops etwas anspruchsvoller macht – oft braucht es ein flexibles Instrument.

Bei Männern ist die Prostata relevant, die wir ebenfalls betrachten. Frauen haben eine deutlich kürzere, gerade Harnröhre, was die Untersuchung meist unkomplizierter macht.

Hier kommt häufig ein starres Zystoskop zum Einsatz. Die Steinschnittlagerung ist bei beiden Geschlechtern üblich, wobei bei Männern die Penisregion besondere Aufmerksamkeit verlangt.

Bei Männern inspizieren wir zusätzlich die prostatische Harnröhre und den Blasenhals, um Veränderungen zu erkennen. Bei Frauen liegt der Fokus auf Harnblase, Harnröhrenmündung und Trigonum.

Mehr zu den Unterschieden findet sich im Urologielehrbuch.

Ablauf der Untersuchung

Zu Beginn betäuben wir die Harnröhre meist mit einem speziellen Gleitgel. Nach kurzer Einwirkzeit wird das Zystoskop vorsichtig durch die Harnröhre in die Blase eingeführt.

Durch sterile Flüssigkeit bekommen wir eine bessere Sicht auf das Innere der Blase. Im nächsten Schritt betrachten wir systematisch die Blasenwände, das Trigonum und die Einmündungen der Harnleiter.

Bei Männern schauen wir auch auf Prostata und Blasenhals. Falls nötig, können wir mit kleinen Zangen Proben entnehmen oder kleinere Eingriffe machen.

Wir achten darauf, die Blase nicht zu überdehnen und keine Verletzungen an der Harnröhre zu verursachen. Einen guten Überblick zum Ablauf gibt’s auch bei NetDoktor.

Positionierung und Lagerung

Für die Blasenspiegelung liegen Patient meistens in der sogenannten Steinschnittlagerung. Das bedeutet: Rückenlage, Beine leicht angewinkelt und auseinander, ähnlich wie bei gynäkologischen Untersuchungen.

So haben wir guten Zugang zur Harnröhre und Blase. Die Steinschnittlagerung ist vor allem bei starren Zystoskopen wichtig.

Mit flexiblen Zystoskopen reicht manchmal eine normale Rückenlage, besonders bei Männern. Bei Kindern oder sehr ängstlichen Patient kann eine Kurznarkose notwendig werden.

Wir achten darauf, dass die Lagerung stabil und bequem ist, damit es während des Eingriffs nicht zu unerwünschten Bewegungen kommt. So bleibt die Untersuchung möglichst sicher.

Einsatz von Instrumenten

Für die Zystoskopie stehen starre oder flexible Zystoskope zur Verfügung. Das starre Zystoskop ist ein Metallrohr mit wechselbaren Optiken, meist bei Frauen im Einsatz, weil deren Harnröhre kürzer ist.

Das flexible Zystoskop hat einen biegsamen Schaft und eignet sich besonders für Männer, da es sich der längeren, gebogenen Harnröhre besser anpasst. Damit lassen sich gezieltere Bewegungen in der Blase durchführen.

Beide Instrumente besitzen an der Spitze eine kleine Kamera und eine Lichtquelle, sodass wir alles gut erkennen können. Über einen Arbeitskanal können wir bei Bedarf winzige Zangen oder Schlingen einführen, um Gewebeproben zu entnehmen oder kleine Eingriffe zu machen.

Technische Details dazu gibt’s im Urologielehrbuch.

Risiken, Komplikationen und Nachsorge

Bei einer Blasenspiegelung kann es zu Nebenwirkungen kommen, die meistens nur kurz anhalten. Komplikationen wie Verletzungen oder Infektionen sind möglich, aber zum Glück selten.

Eine gute Nachsorge hilft, Beschwerden schnell zu erkennen und zu behandeln. Das gibt ein bisschen zusätzliche Sicherheit.

Häufige Nebenwirkungen

Während oder nach einer Blasenspiegelung spüren wir oft ein leichtes Brennen beim Wasserlassen. Auch häufiger Harndrang ist keine Seltenheit.

Es ist normal, wenn der Urin ein wenig rötlich aussieht – kleine Blutungen an der Schleimhaut können vorkommen. Manchmal fühlt man sich einfach unwohl oder hat ein Druckgefühl im Unterbauch.

Diese Symptome verschwinden in der Regel nach ein bis zwei Tagen. Falls längere Schmerzen oder Probleme mit dem Wasserlassen auftreten, ist es besser, die Praxis zu kontaktieren.

Typische Beschwerden nach dem Eingriff sind:

- Brennen beim Wasserlassen

- vorübergehender Harndrang

- leichte Blutspuren im Urin

- Druckgefühl in der Blase

Meist helfen Ruhe, viel Trinken und kurzzeitige Schonung, damit alles schnell wieder gut ist. Wer mehr dazu wissen will, findet Infos bei Onmeda zur Blasenspiegelung.

Blasen- und Harnröhrenverletzungen

In seltenen Fällen kann das Einführen des Zystoskops zu kleinen Verletzungen an der Harnröhre führen. Bei vorhandenen Verengungen, sogenannten Strikturen, steigt das Risiko für Schleimhautschäden oder Blutungen.

Bei Männern kann auch der Schließmuskel betroffen sein. Mehrere Faktoren erhöhen das Risiko:

- Engstellen (Harnröhrenenge)

- Blasensteine oder andere Fremdkörper

- starkes Pressen während des Eingriffs

Solche Verletzungen sind meist klein und heilen schnell, können aber gelegentlich Narben hinterlassen, die den Urinabfluss behindern. In sehr seltenen Fällen entsteht eine sogenannte Harnblasenfistel, eine Verbindung zwischen Blase und Nachbarorganen.

Wenn nach der Untersuchung starke Schmerzen, sichtbare Blutgerinnsel im Urin oder Probleme mit der Blasenentleerung auftreten, sollte man rasch ärztlichen Rat einholen.

Infektionen nach der Spiegelung

Nach einer Blasenspiegelung besteht ein gewisses Risiko für Infektionen wie Blasenentzündung (Zystitis) oder aufsteigende Infektionen der Harnwege.

Die Untersuchung kann Keime in die Harnröhre oder Blase einbringen oder die Schleimhaut verletzen. Dadurch haben Bakterien leichteres Spiel.

Zu den wichtigsten Symptomen zählen:

- Brennen beim Wasserlassen

- häufiger Harndrang

- getrübter oder übelriechender Urin

- Fieber oder Schüttelfrost (in seltenen Fällen)

Das Infektionsrisiko ist meist gering.

Wer aber chronische Harnwegserkrankungen hat oder ein schwaches Immunsystem, bekommt manchmal vorsorglich Antibiotika empfohlen.

Es lohnt sich, nach der Blasenspiegelung auf Anzeichen einer Infektion zu achten und bei Problemen frühzeitig zu reagieren.

Weitere Infos gibt’s bei gesundheit.de zu Ablauf und Komplikationen.

Was nach der Blasenspiegelung zu beachten ist

Nach einer Blasenspiegelung hilft es, viel Wasser zu trinken. Das spült die Blase ordentlich durch.

So können eventuell eingebrachte Keime schneller ausgeschieden werden. Der Körper erholt sich damit oft besser.

Am Tag des Eingriffs sollte man es ruhig angehen lassen und auf größere Belastungen verzichten.

Wir sollten auf folgende Zeichen achten und bei Problemen direkt das Urologieteam kontaktieren:

- starke oder länger anhaltende Schmerzen

- Fieber

- Unvermögen, richtig Wasser zu lassen

- starke Blutungen im Urin

Eine gute Nachsorge kann Komplikationen frühzeitig erkennen und behandeln.

Regelmäßige Kontrolltermine und die Einhaltung der ärztlichen Empfehlungen sind dabei ziemlich wichtig.

Details zum Ablauf und zur Nachsorge gibt’s bei Lifeline zur Blasenspiegelung.

Alternativen und ergänzende Methoden

Für Patienten, die eine Blasenspiegelung vermeiden möchten oder bei denen zusätzliche Untersuchungen nötig sind, gibt es mehrere Möglichkeiten.

Dazu gehören bildgebende Verfahren und gezielte Eingriffe wie die transurethrale Resektion oder Biopsie.

Bildgebende Verfahren als Alternative

Bildgebende Verfahren spielen eine wichtige Rolle, wenn der Verdacht auf Erkrankungen im Bereich der Blase oder der ableitenden Harnwege besteht.

Ultraschall (Sonografie) hilft, Nieren, Nierenbecken, Harnleiter und Blase zu beurteilen. Bei Problemen wie Blut im Urin oder immer wiederkehrenden Infekten ist das oft die erste Untersuchung.

Vorteile von bildgebenden Verfahren:

- Nicht-invasiv, keine Schmerzen

- Gut geeignet zur Darstellung von Steinen, Tumoren oder Fehlbildungen

- Schnelle Durchführung

Neben Ultraschall können auch CT oder MRT eingesetzt werden, besonders bei komplizierten Befunden oder Verdacht auf Tumoren.

Diese Methoden zeigen Größe, Lage und Ausbreitung von Veränderungen im Urogenitaltrakt. Eine direkte Untersuchung der Blasenschleimhaut ist damit aber meistens nicht möglich.

Mehr Details gibt’s unter bildgebende Methoden als Alternative zur Blasenspiegelung.

Transurethrale Resektion und Biopsie

Die transurethrale Resektion (TUR) ist ein minimal-invasives Verfahren, das meistens bei Blasentumoren eingesetzt wird.

Hierbei wird Gewebe durch die Harnröhre entfernt – klingt erstmal seltsam, ist aber tatsächlich Standard.

Das entfernte Gewebe landet dann unterm Mikroskop.

So lassen sich ziemlich genaue Diagnosen stellen, und manchmal kommt man Tumoren so richtig früh auf die Schliche.

Wichtige Merkmale der TUR:

- Gezielte Entfernung auffälliger Bereiche

- Probenentnahme (Biopsie) zur Diagnosesicherung

- Kombination aus Diagnose und Therapie

Mit Biopsien können wir Veränderungen bestätigen, die etwa im Ultraschall aufgefallen sind.

Sie verraten uns mehr über die Art und wie schwerwiegend so eine Veränderung ist.

Manchmal reicht eine TUR sogar schon als alleinige Behandlung – zumindest bei kleinen Tumoren oder wenn Veränderungen nur oberflächlich sind.

Wer es genauer wissen will: Eine Übersicht zu TUR und Biopsie als ergänzende Methoden gibt Einblicke in Ablauf, Nutzen und Einsatzgebiete.