Harnwegsinfektionen sind ziemlich häufig und können schnell lästig werden. Die richtige Diagnose und Behandlung sind entscheidend, um Komplikationen wie Nierenschäden zu verhindern.

Symptome sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen—lieber früher als später zum Arzt. Es lohnt sich, auf den eigenen Körper zu hören.

Wie erkennt man einen Harnwegsinfekt eigentlich sicher? Es gibt verschiedene Untersuchungen, die dabei helfen, und die Behandlung hängt stark davon ab, wie kompliziert der Fall ist.

Unkomplizierte und komplizierte Infektionen brauchen nämlich oft ganz unterschiedliche Therapien. Nur so lässt sich verhindern, dass die Infektion zurückkommt oder schlimmer wird.

Unser Ziel? Möglichst verständlich erklären, wie Diagnostik und Therapie bei Harnwegsinfektionen ablaufen. Das gibt Sicherheit – und man weiß, was im Ernstfall zu tun ist.

Mehr Details zur Diagnostik und Behandlung finden Sie hier.

Grundlagen der Harnwegsinfektionen

Harnwegsinfektionen können das ganze Harnsystem betreffen und sind unterschiedlich schwer. Es gibt klare Kriterien, wie man sie einteilt und welche Erreger typisch sind.

Das klingt erstmal komplex, aber mit ein bisschen Hintergrundwissen ist es leichter zu durchschauen.

Definition und Begriffsabgrenzung

Eine Harnwegsinfektion (HWI) bedeutet, dass Bakterien im Harntrakt wachsen und Entzündungen verursachen. Man unterscheidet zwischen Infekten mit Beschwerden, wie der klassischen Blasenentzündung, und der asymptomatischen Bakteriurie – da sind Bakterien im Urin, aber man merkt nichts davon.

Unkomplizierte Infekte treten meist bei gesunden Erwachsenen ohne auffällige Harnwege auf. Kompliziert wird’s, wenn zum Beispiel ein Fremdkörper, eine Grunderkrankung oder anatomische Besonderheiten mitspielen.

Ambulant erworbene Harnwegsinfekte, also die außerhalb vom Krankenhaus, sind meistens unkompliziert.

Klassifikation nach Infektionstyp

Man kann Harnwegsinfektionen nach Ort und Verlauf einteilen:

- Blasenentzündung (Zystitis): Kommt vor allem bei Frauen vor, typisch sind Brennen und häufiger Harndrang.

- Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis): Eher eine schwere Variante, oft mit Fieber und Schmerzen in der Flanke.

- Asymptomatische Bakteriurie: Bakterien im Urin, aber keine Beschwerden.

- Rezidivierende Infekte: Manche Patientinnen haben immer wieder HWI.

Unkomplizierte Infekte lassen sich meist ambulant behandeln. Komplizierte Fälle brauchen oft mehr Diagnostik und eine gezieltere Therapie.

Männer, Schwangere und Menschen mit Katheter sind übrigens besonders gefährdet, dass es kompliziert wird.

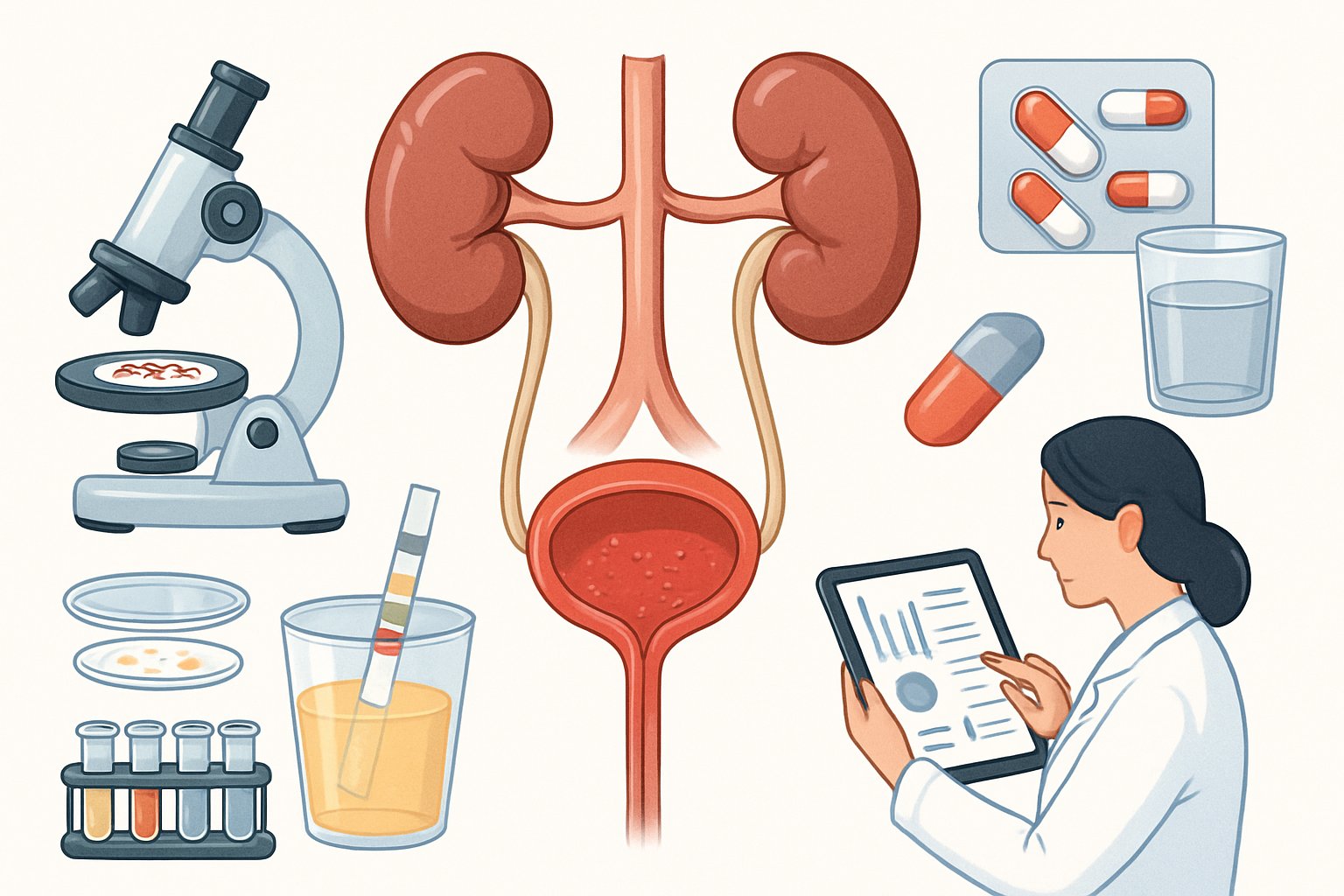

Bedeutende Erreger und Pathogenese

Meistens steckt Escherichia coli dahinter, ein Bakterium aus dem Darm. Es gibt aber auch andere Kandidaten wie Klebsiella, Proteus oder Enterococcus.

Die Bakterien wandern in der Regel von unten nach oben: Aus dem Darm durch die Harnröhre in die Blase. Dort heften sie sich an und lösen eine Entzündung aus.

Bei komplizierten Infektionen spielen manchmal auch andere, widerstandsfähigere Keime eine Rolle. Dinge wie Harnabflussstörungen oder Katheter machen es den Bakterien leichter.

Das Wissen um die Erreger ist wichtig, weil davon die Therapie abhängt.

Detaillierte Leitlinie zu Epidemiologie und Therapie

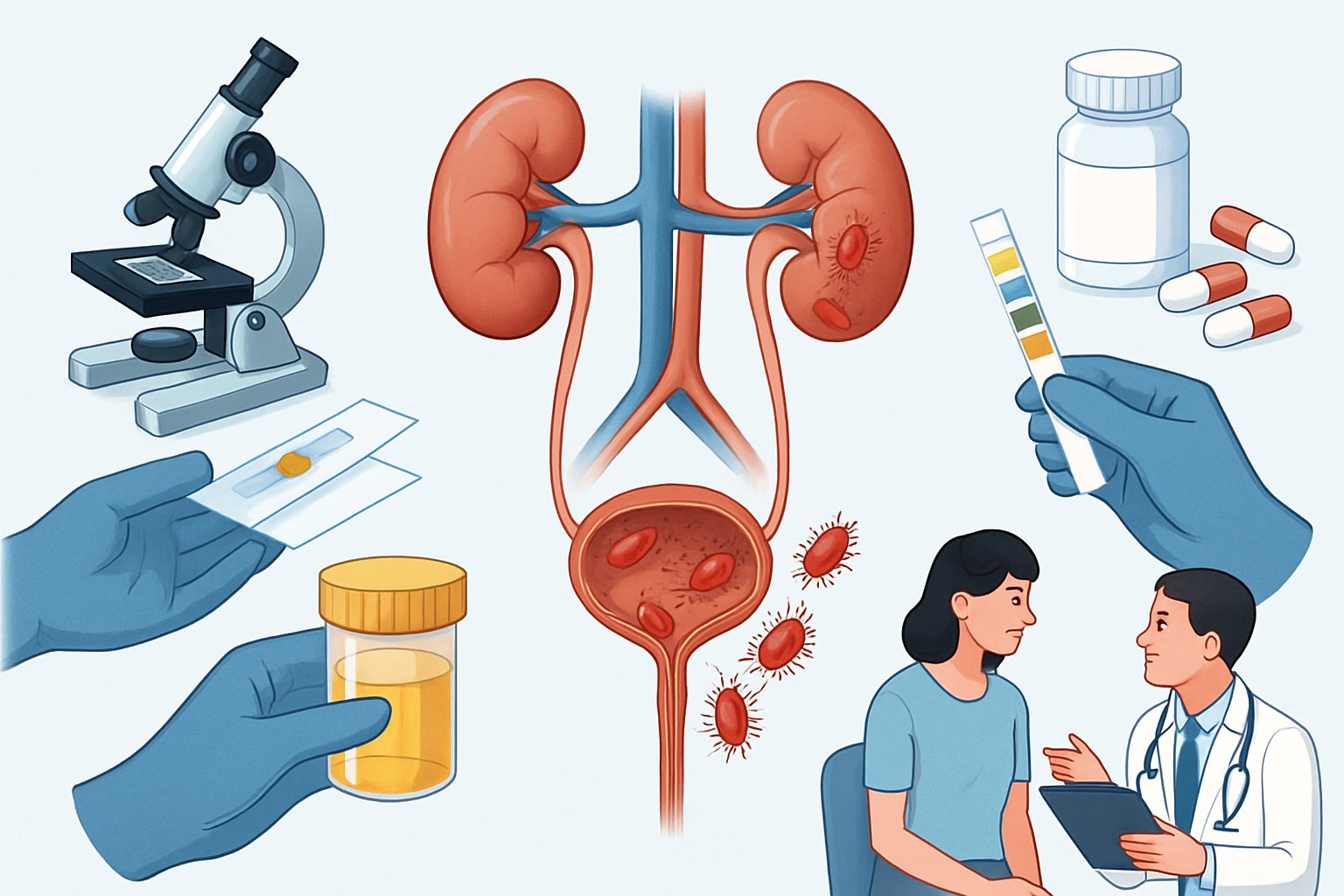

Risikofaktoren und prädisponierende Umstände

Es gibt so einige Faktoren, die das Risiko für Harnwegsinfektionen erhöhen. Dazu zählen körperliche Besonderheiten, chronische Krankheiten und manche Therapien.

Wer weiß, worauf zu achten ist, kann Risiken besser einschätzen und gezielt vorbeugen.

Anatomische und funktionelle Risikofaktoren

Störungen im Harnfluss, etwa durch eine vergrößerte Prostata oder eine Engstelle in der Harnröhre, machen Infektionen wahrscheinlicher. Auch Operationen oder Katheter können Bakterien den Weg ebnen.

Frauen haben durch die kurze Harnröhre ohnehin ein höheres Risiko. Solche strukturellen Besonderheiten sind also nicht zu unterschätzen.

All das schwächt die Abwehrmechanismen des Harntrakts und erleichtert Bakterien das Eindringen.

Rolle von Schwangerschaft und Diabetes mellitus

Während der Schwangerschaft verändert sich einiges: Hormone und die wachsende Gebärmutter können den Harnfluss behindern. Das steigert das Risiko für Infekte.

Bei Diabetes ist Zucker im Urin – ein Festessen für Bakterien. Außerdem arbeitet das Immunsystem oft nicht ganz so zuverlässig.

Gerade bei Schwangeren und Menschen mit Diabetes ist also besondere Aufmerksamkeit gefragt, um Komplikationen zu vermeiden.

Weitere relevante Begleiterkrankungen und Therapien

Chronische Erkrankungen wie Nierenschwäche oder ein geschwächtes Immunsystem machen es Keimen leichter. Auch Therapien wie Chemotherapie erhöhen das Risiko.

Medikamente, die die Blasenfunktion beeinflussen, können ebenfalls problematisch sein. Wer wenig trinkt, riskiert übrigens auch, dass sich Bakterien leichter vermehren.

Oft kommen mehrere Risikofaktoren zusammen. Da hilft nur ein genauer Blick auf das Gesamtbild.

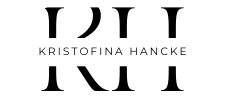

Diagnostische Verfahren bei Harnwegsinfektionen

Zur sicheren Diagnose gibt’s verschiedene Möglichkeiten. Dazu gehören die Anamnese, Laboruntersuchungen und manchmal auch bildgebende Verfahren.

Nur so lässt sich die Infektion wirklich einordnen und die richtige Behandlung wählen.

Anamnese und klinische Untersuchung

Am Anfang steht das Gespräch: Wie fühlt sich das Wasserlassen an? Gibt’s Schmerzen, Harndrang, Fieber?

Der Acute Cystitis Symptom Score hilft, die Schwere einzuschätzen. Bei der Untersuchung wird auf Druckschmerz im Unterbauch oder an den Nieren geachtet.

Das gibt Hinweise, ob es „nur“ die Blase ist oder vielleicht schon die Nieren mitmachen. Risikofaktoren und Vorerkrankungen werden natürlich auch abgefragt.

Urinuntersuchungen und Erregernachweis

Für die Laboranalyse braucht man Mittelstrahlurin – das ist wichtig, um ein sauberes Ergebnis zu bekommen. Bei Babys nimmt man andere Methoden, zum Beispiel einen Klebebeutel.

Im Labor wird auf Bakterien und Entzündungszeichen im Urin geschaut. Bei unkomplizierten Infekten reicht das oft schon, bei schwierigeren Fällen braucht man eine Urinkultur, um den genauen Erreger und seine Empfindlichkeit zu bestimmen.

Manchmal ist eine sterile Uringewinnung nötig, zum Beispiel vor einer OP. Dann kommt ein Katheter oder eine Blasenpunktion zum Einsatz.

Blutuntersuchungen und bildgebende Diagnostik

Bluttests geben uns einen Eindruck vom Ausmaß einer Infektion. Besonders bei komplizierten Fällen schauen wir auf Entzündungswerte wie das C-reaktive Protein (CRP) und das Blutbild.

Bildgebende Verfahren setzen wir ein, wenn wir an eine komplizierte Infektion oder anatomische Auffälligkeiten denken. Ultraschall ist da meistens unser Favorit, weil es schnell und ohne große Risiken Veränderungen an Nieren oder Harnwegen sichtbar macht.

In manchen Situationen brauchen wir aber auch Röntgen oder einen CT-Scan, etwa um Abszesse oder Steine auszuschließen. Diese Methoden helfen uns, die Behandlung gezielter zu planen.

Falls jemand noch tiefer einsteigen will: Weitere Infos zur Diagnostik und Therapie gibt’s in der AWMF S3-Leitlinie zur Epidemiologie und Diagnostik von Harnwegsinfektionen.

Therapie und Arzneimittelwahl

Bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen setzen wir auf gezielte Antibiotikatherapie, abgestimmt auf den Krankheitsverlauf und die individuellen Bedürfnisse. Es ist außerdem wichtig, Symptome wie Schmerzen oder Fieber im Blick zu behalten.

Für bestimmte Patientengruppen passen wir die Therapie an, damit Komplikationen gar nicht erst entstehen.

Empfohlene Antibiotika bei unkomplizierten Verläufen

Bei unkomplizierten Infektionen greifen wir am liebsten zu oralen Antibiotika, die gegen häufige Erreger wie Escherichia coli wirken. Fosfomycin-Trometamol, Nitrofurantoin und Pivmecillinam sind dabei meist unsere erste Wahl.

Fosfomycin-Trometamol wird einmalig eingenommen, was viele Patient:innen praktisch finden. Nitrofurantoin eignet sich vor allem für junge, gesunde Menschen, weil es gezielt die Blase erreicht.

Pivmecillinam ist ein Penicillin-Derivat mit einem guten Wirkspektrum bei unkomplizierten Infektionen. Fluorchinolone wie Ciprofloxacin oder Levofloxacin setzen wir nur ein, wenn andere Antibiotika nicht mehr helfen—Resistenzgefahr lässt grüßen.

Cotrimoxazol und Nitroxolin kommen als Alternativen infrage, aber da schauen wir immer erst auf die lokalen Resistenzdaten.

Therapiestrategien bei komplizierten Harnwegsinfektionen

Komplizierte Infektionen verlangen eine differenzierte Behandlung. Besonders vorsichtig sind wir bei Patient:innen mit anatomischen Besonderheiten, Kathetern oder geschwächtem Immunsystem.

Hier verlassen wir uns auf Urinkulturen und Resistenztests, bevor wir loslegen. Manchmal starten wir mit einer intravenösen Antibiotikatherapie, zum Beispiel mit Cephalosporinen wie Cefpodoxim oder Ceftibuten.

Die Therapie dauert dann oft länger, meistens 7 bis 14 Tage. Schmerzmittel und Fiebersenker unterstützen, wenn nötig.

Wenn der Verlauf schwer ist, ist ein stationärer Aufenthalt manchmal die beste Option.

Nicht-antibiotische Maßnahmen und Symptomkontrolle

Abseits von Antibiotika achten wir auch auf Linderung der Beschwerden. Viel trinken hilft, die Blase zu spülen und Keime loszuwerden.

Bei Schmerzen greifen wir zu Paracetamol oder Ibuprofen. Fieber beobachten wir genau und senken es, falls es dem Allgemeinzustand schadet.

Blasenantiseptika wie Nitroxolin können unterstützend wirken, ersetzen Antibiotika aber nicht. Und manchmal tut auch eine Wärmflasche auf dem Unterbauch einfach gut.

Behandlung spezieller Patientengruppen

Bei Kindern, älteren Menschen und Schwangeren gehen wir besonders vorsichtig vor. Gerade bei älteren Patient:innen behalten wir Nierenfunktion und mögliche Nebenwirkungen im Blick.

In der Schwangerschaft empfehlen wir meist Fosfomycin oder Nitrofurantoin, weil sie für das Kind als sicher gelten. Fluorchinolone lassen wir hier lieber weg.

Bei geriatrischen Patient:innen checken wir regelmäßig die Medikation und achten auf Wechselwirkungen. Wenn Infektionen immer wiederkehren, gehen wir gezielt auf Ursachensuche.

Eine sorgfältige Auswahl und Überwachung der Therapie ist hier wirklich entscheidend.

Wer noch mehr wissen will: Mehr zu Therapie und Management findet sich in der S3-Leitlinie zu unkomplizierten bakteriellen Harnwegsinfektionen.

Prävention und Langzeitmanagement

Wiederkehrende Harnwegsinfektionen – das ist wirklich lästig – brauchen ein gezieltes Vorbeugungskonzept und angepasstes Langzeitmanagement. Dabei spielen sowohl Medikamente als auch Veränderungen im Alltag eine Rolle, um die Infektionsrate zu drücken.

Prophylaxe rezidivierender Infektionen

Für Menschen mit häufigen Infektionen ist eine Antibiotikaprophylaxe manchmal sinnvoll. Oft wird sie abends einmal täglich eingenommen.

Alternativ kann eine Einmalgabe nach dem Sex helfen, wenn die Infektionen damit zusammenhängen. Aber wie die Deutsche Gesellschaft für Urologie betont: Prophylaxe bitte nur bei wirklich klarer Indikation.

Zu viel Antibiotika bringt Risiken wie Resistenzen mit sich. Deshalb starten wir die Prophylaxe erst nach genauer Diagnostik und nur, wenn der Leidensdruck hoch oder Komplikationen wahrscheinlich sind.

Weitere Strategien? Klar: Kontrolle von Grunderkrankungen und das Meiden bekannter Risikofaktoren. So lässt sich die Häufigkeit von Infektionen meistens spürbar senken.

Praktische Empfehlungen zur Vorbeugung

Es gibt ein paar simple Dinge, die wir alle tun können, um Infektionen vorzubeugen:

- Regelmäßiges und vollständiges Wasserlassen: Das verhindert, dass Bakterien sich zu lange in der Blase tummeln.

- Hygienische Toilettenmaßnahmen: Von vorne nach hinten wischen – das reduziert Keimverschleppung.

- Vermeidung von reizenden Produkten: Parfümierte Seifen oder Intimsprays? Lieber nicht, die reizen die Schleimhaut oft nur.

- Geeignete Kleidung: Baumwollunterwäsche sorgt für Belüftung und weniger Feuchtigkeit.

Diese einfachen Tipps helfen wirklich, das Risiko für neue Infektionen zu senken. Es lohnt sich, sie im Alltag nicht zu vergessen.

Rolle der Trinkmenge und Lebensstilfaktoren

Genug zu trinken ist echt wichtig, wenn’s um die Vorbeugung von Harnwegsinfektionen geht. Viele Studien schlagen mindestens 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit pro Tag vor, damit die Harnwege ordentlich durchgespült werden.

Und nein, es muss nicht immer nur Wasser sein – auch andere kalorienarme Getränke zählen. Wer will schon den ganzen Tag nur Wasser trinken?

Lebensstilfaktoren spielen da auch rein. Stress runterfahren, halbwegs vernünftig essen und sich regelmäßig bewegen – all das tut dem Immunsystem gut.

Rauchen? Lieber lassen, das schwächt die Abwehrkräfte noch zusätzlich.

Die Deutsche Gesellschaft für Urologie sagt übrigens, dass die Kombination aus genug trinken und einem halbwegs gesunden Lebensstil die Infekthäufigkeit echt deutlich senken kann.

Warum also nicht ein bisschen bewusster mit diesen Dingen umgehen und sie in den Alltag einbauen? Schaden kann’s jedenfalls nicht.