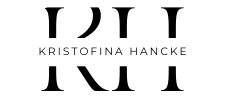

Nieren- und Blasensteine sind echt unangenehm und können das Leben ziemlich ausbremsen. Mit einer schnellen, guten Diagnostik lassen sich Steine meist früh erkennen und passende Therapien einleiten.

Dank moderner Technik können wir ziemlich genau sagen, wo die Steine sitzen und wie groß sie sind.

Zur Abklärung nutzen wir verschiedene Methoden: Ultraschall, CT oder spezielle Urinanalysen. Jede Methode hat ihre Stärken, und der richtige Mix entscheidet, wie wir weiter vorgehen.

Wer neugierig ist, wie so eine Diagnose abläuft, bekommt hier einen Überblick zu Ablauf, Möglichkeiten und worauf wir dabei achten. Mehr dazu auch auf gesundheit.gv.at.

Grundlagen zu Nieren- und Blasensteinen

Nieren- und Blasensteine sind feste Ablagerungen, die sich irgendwo im Harntrakt bilden können. Ihre Entstehung hängt mit bestimmten Salzen, Stoffwechselprozessen und individuellen Risiken zusammen.

Unterschiede zwischen Nierensteinen und Blasensteinen

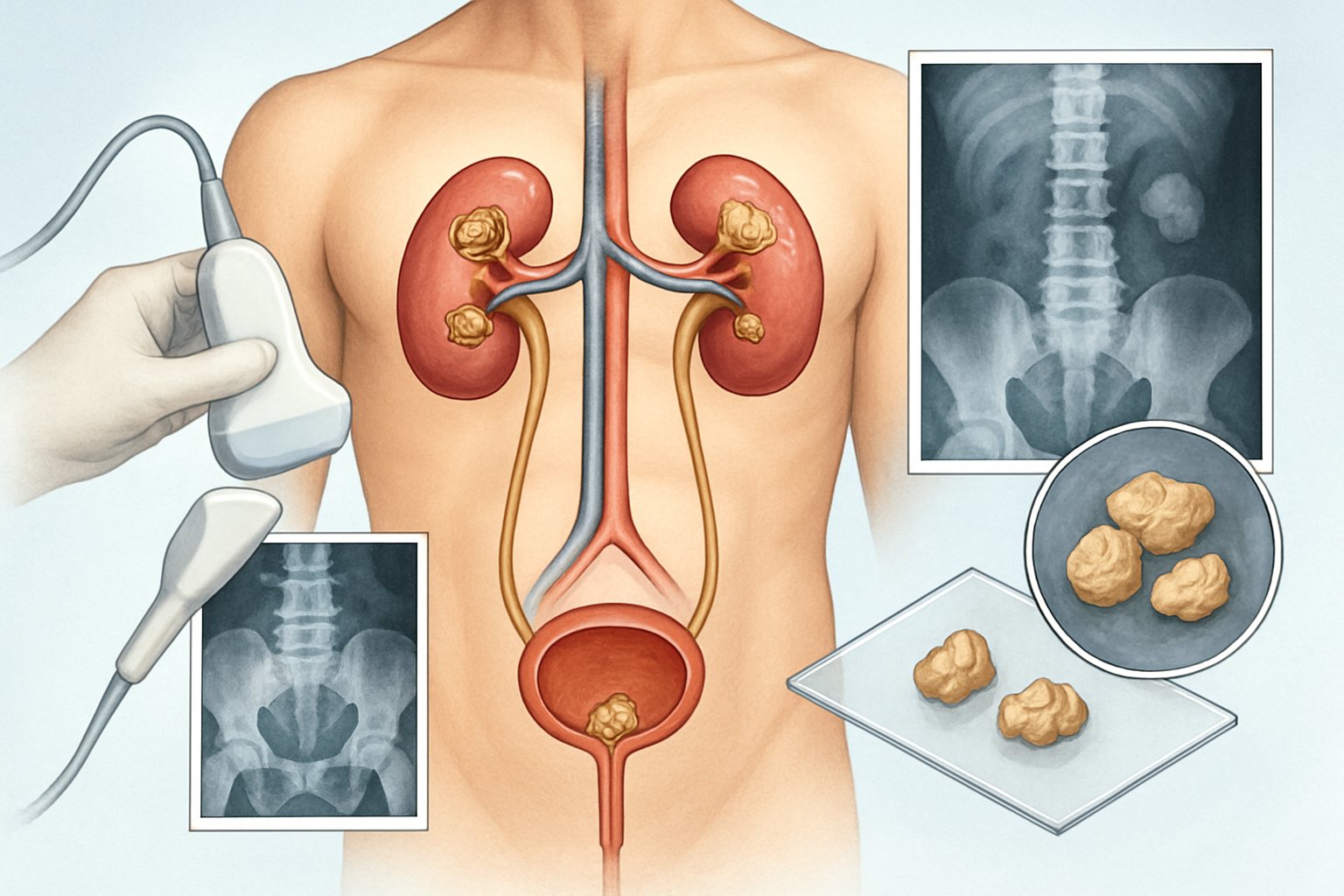

Nierensteine (Nephrolithiasis) entstehen in der Niere und können beim Wandern richtig fiese Schmerzen machen. Blasensteine dagegen bilden sich meist in der Blase, oft weil der Urin nicht richtig abfließen kann.

Die Symptome sind unterschiedlich: Nierensteine führen häufig zu Koliken, während Blasensteine eher mit ständigem Harndrang, Brennen beim Wasserlassen oder Schmerzen im Unterbauch auffallen.

Männer sind insgesamt häufiger betroffen, besonders bei Blasensteinen – aber auch Kinder bleiben nicht verschont. Größe und Zusammensetzung der Steine variieren stark, je nach Lage spricht man von Nieren-, Blasen- oder Harnleitersteinen. Weitere Details hier.

Entstehung und Zusammensetzung von Harnsteinen

Meist bestehen Harnsteine aus Salzen und Mineralien, die sich im Urin auflösen und bei Überschuss auskristallisieren. Typische Bestandteile sind Kalziumoxalat, Harnsäure, Struvit und selten Zystin.

- Kalziumoxalatsteine: Am häufigsten bei Erwachsenen

- Harnsäuresteine: Oft Folge einer purinreichen Ernährung

- Struvitsteine: Meist bei Infektionen

- Zystinsteine: Sehr selten, meist genetisch

Der Stein startet oft als winziger Kristall, wächst dann aber mit der Zeit. Ernährung, Trinkverhalten und pH-Wert im Urin spielen dabei eine große Rolle. Mehr zur Steinbildung.

Risikofaktoren und Prädispositionen

Wenig trinken, bestimmte Essgewohnheiten und Stoffwechselkrankheiten wie Gicht erhöhen das Risiko. Auch anatomische Besonderheiten wie Verengungen im Harntrakt oder Restharn in der Blase spielen mit rein.

Weitere Faktoren? Chronische Infekte, Übergewicht und familiäre Belastung. Besonders häufig trifft es Leute zwischen 20 und 50 Jahren, Männer etwas öfter als Frauen.

Regelmäßig bewegen, ausgewogen essen und genug trinken – klingt banal, hilft aber wirklich. Mehr zu Risikofaktoren und Vorbeugung.

Typische Symptome und Warnzeichen

Steine machen sich oft ziemlich deutlich bemerkbar. Schmerzen beim Wasserlassen, verfärbter Urin und Schmerzen im Unterbauch oder Rücken gehören zu den klassischen Warnsignalen.

Schmerzen und Koliken

Heftige, stechende Schmerzen sind das wohl bekannteste Symptom. Die berühmten Nierenkoliken kommen oft plötzlich und in Wellen.

Der Schmerz kann vom Rücken bis in die Leiste ziehen, manchmal auch in den Unterbauch. Wenn ein Stein im Harnleiter steckt, wird’s besonders schlimm – das Nierenbecken dehnt sich, und es kann zu Unruhe, Schweiß oder Übelkeit kommen.

Ob man sich dreht oder wendet, hilft meistens nicht – typisch für Koliken. Bei Blasensteinen tun’s vor allem beim oder nach dem Wasserlassen weh.

Hämaturie und andere Auffälligkeiten im Urin

Blut im Urin (Hämaturie) ist ein wichtiges Warnsignal. Manchmal sieht man’s direkt, manchmal nur unter dem Mikroskop.

Steine reizen die Schleimhaut, was kleine Verletzungen und Blutungen verursacht. Trüber Urin oder sichtbare Kristalle können ebenfalls Hinweise sein.

Wer regelmäßig Blut im Urin findet, sollte das unbedingt ärztlich abklären lassen. Tipps zur Beobachtung gibt’s bei Onmeda.

Probleme bei der Blasenentleerung

Steine können den Urinabfluss behindern, was zu schwachem oder unterbrochenem Harnstrahl führt. Oft bleibt das Gefühl, die Blase nicht ganz leer zu bekommen.

Männer mit vergrößerter Prostata sind besonders anfällig, weil sich der Urin stauen kann. Kommt es zum kompletten Harnverhalt, also wenn gar nichts mehr geht, ist sofortige ärztliche Hilfe gefragt – sonst drohen Nierenschäden.

Mehr dazu bei MedizinDoc.

Weitere Begleitsymptome

Neben Schmerzen und auffälligem Urin können auch wiederkehrende Harnwegsinfekte oder Brennen beim Wasserlassen auftreten. Das passiert, wenn Steine die Schleimhaut reizen.

Fieber, Schüttelfrost oder allgemeines Krankheitsgefühl – das spricht für eine zusätzliche Infektion. In schlimmen Fällen kommen Übelkeit, Erbrechen oder Kreislaufprobleme dazu.

Gerade bei wiederkehrenden oder seltsamen Beschwerden sollte man lieber einmal zu viel zum Arzt gehen. Frühe Diagnostik hilft, Komplikationen zu vermeiden.

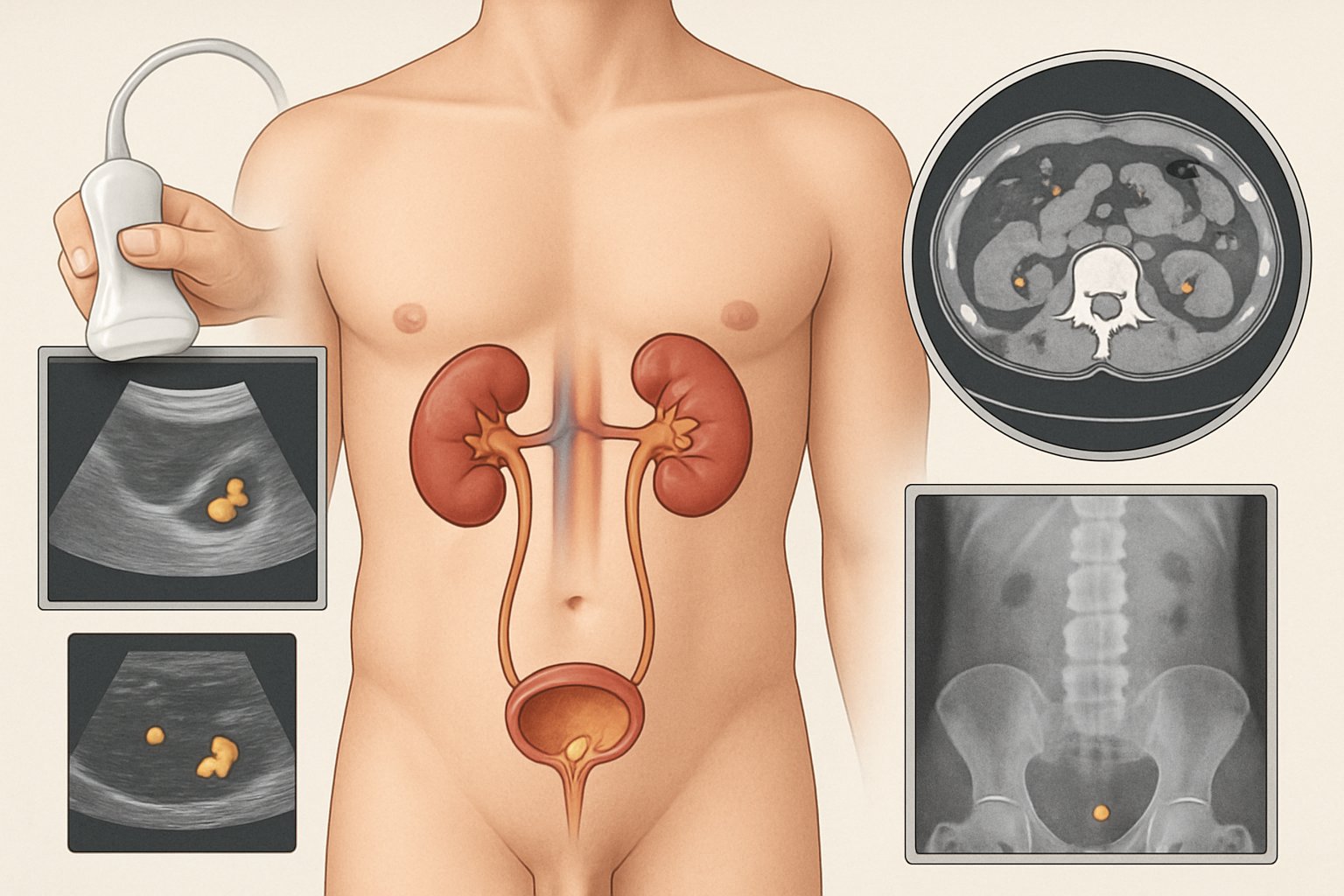

Bildgebende Diagnoseverfahren im Überblick

Für die Diagnostik stehen verschiedene bildgebende Verfahren bereit. Damit lassen sich Steine früh entdecken, Größe und Lage bestimmen – und schlimmere Folgen meist vermeiden.

Ultraschall als Erstuntersuchung

Der Ultraschall (Sonographie) ist meistens die erste Wahl, wenn Harnsteine vermutet werden. Diese Methode ist strahlungsfrei und lässt sich ziemlich schnell anwenden.

Wir nutzen Ultraschall, um größere Steine oder Veränderungen wie Erweiterungen im Nierenbeckenkelchsystem sichtbar zu machen. Gerade Steine ab etwa 2 mm lassen sich damit recht gut erkennen.

Typisch ist das Auffinden von schattengebenden Strukturen oder einer Stauung, wenn der Harnabfluss blockiert wird. Für Kinder und Schwangere ist Ultraschall besonders geeignet, weil keine Strahlenbelastung entsteht.

Allerdings: Nicht jeder Stein lässt sich sicher nachweisen. Sehr kleine oder aus organischem Material bestehende Steine können leicht übersehen werden.

Trotzdem bleibt Ultraschall als schnelle und schonende Methode ein wichtiger Teil der Diagnostik, gerade für die erste Einschätzung. Wer noch mehr wissen möchte, findet Infos bei via medici.

Die Rolle der Computertomographie (CT)

Computertomographie (CT) gilt als Goldstandard für das Aufspüren von Harn- und Nierensteinen. Mit dieser Technik erstellen wir Schnittbilder und können Steine ziemlich präzise in Größe und Lage beurteilen.

Die sogenannte native Niedrigdosis-CT des Bauchraumes wird häufig verwendet. Sie liefert sehr genaue Ergebnisse mit einer Sensitivität von 94 bis 100 %.

Das heißt, fast alle Steine werden gefunden, egal wie klein sie sind. Auch bei mehreren Steinen oder ungewöhnlichen Lagen bleibt das CT verlässlich.

Ein Nachteil ist die Röntgenstrahlung, die wir vor allem bei jüngeren Patienten im Auge behalten müssen. Trotzdem bleibt CT besonders dann wichtig, wenn andere Methoden keine klaren Ergebnisse bringen oder bei akuten Schmerzen eine schnelle Diagnose nötig ist.

Mehr Details gibt’s bei farco.de.

Einsatz von Röntgen und dessen Bedeutung

Das Röntgen war früher das wichtigste Verfahren zur Diagnostik von Nieren- und Blasensteinen, spielt heute aber eine eher untergeordnete Rolle. Wir nutzen es vor allem zur Nachkontrolle nach einer Zertrümmerung (Lithotripsie) oder bei bekannten kalkhaltigen Steinen.

Röntgen zeigt Steine als helle, schattengebende Strukturen, sofern sie ausreichend kalziumhaltig sind. Steine aus Harnsäure oder organischem Material bleiben dagegen oft unsichtbar.

Die Sensitivität und Spezifität ist im Vergleich zur CT deutlich geringer. In der Praxis setzen wir Röntgen gezielt ein, etwa zur Beobachtung des Steinausscheidens oder bei Therapieplanung.

Die Strahlenbelastung ist niedriger als beim CT, was für manche Patienten ein Vorteil sein kann. Wann Röntgen am sinnvollsten ist, hängt immer vom einzelnen Fall ab.

Eine Übersicht gibt es bei Lecturio.

Erweiterte Bildgebungsmöglichkeiten

Neben Ultraschall, CT und Röntgen stehen uns weitere bildgebende Methoden zur Verfügung. Die Magnetresonanztomographie (MRT) kommt manchmal zum Einsatz, zum Beispiel bei unklaren Befunden nach CT oder wenn andere Ursachen für Verengungen gesucht werden.

MRT eignet sich besonders, wenn Strahlung vermieden werden soll – etwa bei Kindern oder Schwangeren. Sie liefert detaillierte Bilder von Weichteilstrukturen und kann mit Kontrastmittel auch die Nierenfunktion oder Harnabflussbedingungen zeigen.

Für die direkte Diagnostik von Steinen wird die MRT allerdings eher selten verwendet, da sie Steine nicht so zuverlässig anzeigt. Trotzdem kann sie in speziellen Fällen wichtige Hinweise liefern.

Wer sich für die Möglichkeiten interessiert, findet mehr dazu bei farco.de.

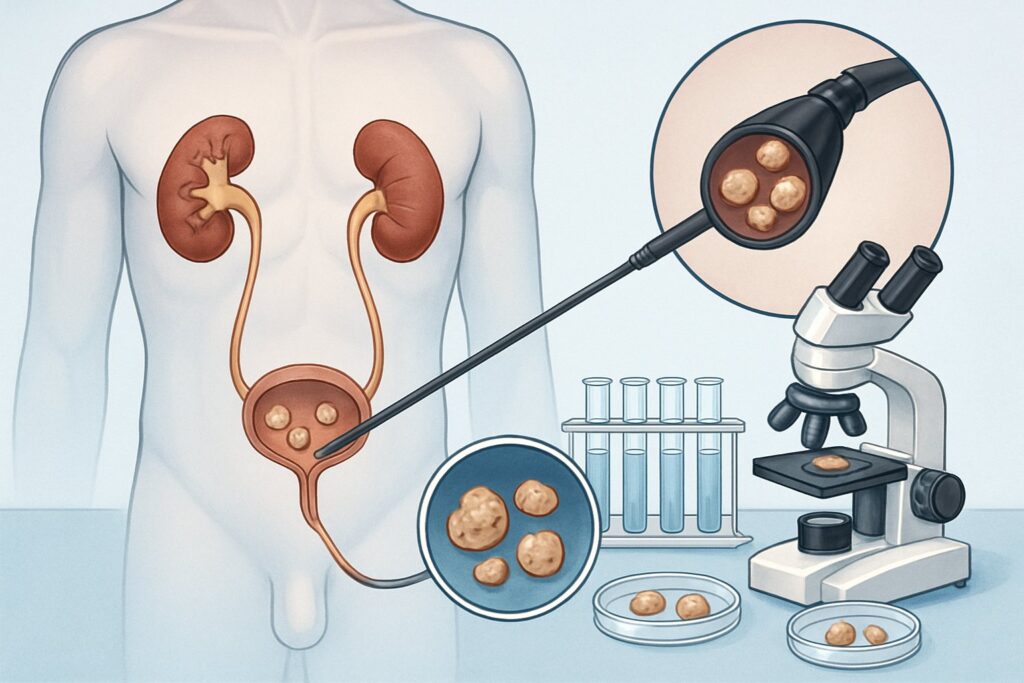

Endoskopische und Labordiagnostik

Bei der Diagnostik von Nieren- und Blasensteinen kombinieren wir moderne Bildgebung, direkte Betrachtung und gezielte Laboruntersuchungen. So können wir Steine sicher erkennen, ihre Zusammensetzung bestimmen und die passende Therapie planen.

Zystoskopie zur Blasenstein-Diagnose

Die Zystoskopie ist ein direktes Verfahren zur Untersuchung der Harnblase. Wir führen ein dünnes Instrument, das Zystoskop, durch die Harnröhre in die Blase ein.

So sehen wir die Blasenschleimhaut und mögliche Steine direkt und in Echtzeit. Das hilft besonders, wenn Röntgen- oder Ultraschallbilder unklar sind oder kleine Steine vermutet werden.

Während der Zystoskopie können wir Steine lokalisieren, ihre Größe abschätzen und die Oberflächenstruktur beurteilen. In einigen Fällen nehmen wir Gewebeproben oder entfernen Steine direkt während des Eingriffs.

Die Zystoskopie liefert uns detaillierte Informationen, die für eine gezielte Therapie und Nachsorge notwendig sind. Mehr zu diesem Verfahren gibt’s unter diagnostische Blasen- und Nierenspiegelungen.

Bedeutung der Urinuntersuchung

Urinuntersuchungen sind ein zentraler Baustein bei der Diagnostik von Harnsteinen. Wir analysieren den Mittelstrahl-Urin auf Blut, Entzündungszeichen und mögliche Infektionen.

Schon eine einfache Urinprobe gibt Hinweise auf Hämaturie, weiße Blutkörperchen oder Bakterien. Mit einer Urinsedimentanalyse können wir Kristalle oder Mikroblutungen sichtbar machen, die auf bestimmte Steinarten hindeuten.

Ergänzend bestimmen wir bei Bedarf den pH-Wert des Urins, um Risikofaktoren wie eine saure oder alkalische Umgebung zu erkennen. Regelmäßige Urinanalysen helfen uns, die Wirkung der Therapie zu überwachen und Rückfälle frühzeitig zu erkennen.

Weitere Details finden Sie zur Urin- und Blutdiagnostik bei Nierensteinen.

Labordiagnostik zur Steincharakterisierung

Die Labordiagnostik liefert wichtige Informationen zur Zusammensetzung und Entstehung der Harnsteine. Wir führen Blutuntersuchungen auf Calcium, Harnsäure, Elektrolyte und Nierenwerte durch.

Mit diesen Werten erkennen wir mögliche Störungen im Mineralstoffwechsel. Wichtig ist auch die Harnsteinanalyse nach Steinentfernung.

Hier bestimmen wir, ob es sich um Calciumoxalat-, Harnsäure-, Struvit- oder Zystinsteine handelt. Diese Analyse hilft, Ursachen zu finden und die beste Prophylaxe festzulegen.

Für Patienten mit häufigen Steinen empfiehlt sich zudem eine 24-Stunden-Urinanalyse, um die Ausscheidung wichtiger Substanzen genau zu messen. Wer neugierig ist, findet eine Übersicht zu wichtigen Laborparametern zur Labordiagnostik bei Nierensteinen.

Differenzierende Diagnostik und Spezialfälle

Bei der Diagnose von Nieren- und Blasensteinen müssen wir verschiedene Steinarten unterscheiden und besondere Situationen wie eine vergrößerte Prostata berücksichtigen. Komplikationen oder Begleiterkrankungen sollten möglichst früh erkannt werden.

Sorgfältige Untersuchungen helfen uns, gezielt und effektiv zu behandeln. Wir bestimmen die Steinart meist anhand von Urinanalysen, Blutwerten und bildgebenden Verfahren wie Ultraschall oder CT.

Unterscheidung von Steinarten und Lokalisation

Verschiedene Steine wie Kalziumsteine, Harnsäuresteine oder Struvitsteine haben unterschiedliche Auslöser und Risiken. Die Analyse der Steinzusammensetzung ist wichtig für die Wahl der Therapie und Vorbeugung.

Die Lokalisation des Steins – ob in der Niere, im Harnleiter oder in der Blase – beeinflusst die Behandlung. Nierensteine verursachen oft Rückenschmerzen, während Steine im Harnleiter meist krampfartige Schmerzen und Blut im Urin auslösen.

Steine in der Blase machen sich durch häufigen Harndrang und Schmerzen beim Wasserlassen bemerkbar. Mit moderner Bildgebung können wir die genaue Lage und Größe der Steine feststellen und so die passende Behandlungsmethode auswählen.

Eine genaue Diagnose ist die Grundlage für den Therapieerfolg. Die aktuellen Empfehlungen zur Labordiagnostik und Differenzierung von Nierenerkrankungen geben einen guten Überblick dazu.

Untersuchungen bei vergrößerter Prostata

Wenn Männer Beschwerden haben, denken wir natürlich oft zuerst an eine vergrößerte Prostata. Sie kann den Harnfluss stören und begünstigt leider auch die Steinbildung.

Die Untersuchung startet meist mit einer rektalen Tastuntersuchung. Dabei prüfen wir Größe, Form und Festigkeit der Prostata—nicht unbedingt angenehm, aber eben wichtig.

Ein Ultraschall hilft uns herauszufinden, wie ausgeprägt die Vergrößerung ist. Außerdem sehen wir, ob sich nach dem Wasserlassen noch Restharn in der Blase sammelt.

Das ist nicht zu unterschätzen, weil Restharn Blasensteine und Infektionen fördern kann. Falls der Verdacht besteht, messen wir zusätzlich den Harnstrahl (Uroflowmetrie), um eine Verengung sicher zu erkennen.

Labortests auf PSA-Werte oder Entzündungszeichen schließen Tumore oder eine Prostataentzündung aus—oder eben nicht. Wir achten auch darauf, ob der Harnleiter frei ist und keine Steine oder Blockaden vorliegen.

Erkennung von Komplikationen und Begleiterkrankungen

Bei der Diagnostik behalten wir mögliche Komplikationen wie Harnwegsinfekte, Nierenstau oder akutes Nierenversagen im Blick. Fieber, Flankenschmerzen oder Blut im Urin? Das sind Warnzeichen, die ernst genommen werden müssen.

Wir nutzen verschiedene Methoden, um Begleiterkrankungen nicht zu übersehen. Dazu gehören Blutuntersuchungen, Urinbefunde und bildgebende Verfahren.

Risikofaktoren wie Diabetes, Bluthochdruck oder Autoimmunerkrankungen spielen eine große Rolle, weil sie die Prognose beeinflussen können. Auch seltene Ursachen wie Stoffwechselstörungen, tumorbedingte Veränderungen oder Harnabflussstörungen durch Harnleiter- oder Prostataerkrankungen schauen wir uns gezielt an.

Eine gezielte Abklärung hilft uns, rasch die passende Behandlung zu finden. Wer mehr wissen will, findet Details bei der Abklärung von Erkrankungen der Niere und der ableitenden Harnwege.

Therapeutische Konsequenzen der Diagnostik

Die Diagnostik von Nieren- und Blasensteinen gibt im Grunde den Takt für alles Weitere vor. Sie hilft uns, die Behandlung gezielt zu planen und das individuelle Risiko für Komplikationen oder Rückfälle besser einzuschätzen.

Weichenstellung für die Lithotripsie

Mit genauer Steindiagnostik und Bildgebung entscheiden wir, ob eine minimal-invasive Steinzertrümmerung (Lithotripsie) sinnvoll ist. Die Größe, Lage und Beschaffenheit des Steins sind dabei entscheidend.

Steine unter 2 cm, die gut erreichbar sind, eignen sich oft für die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL). Wir prüfen aber auch, ob eine Harnabflussstörung oder Infektion vorliegt—das muss zuerst behandelt werden.

Bei bestimmten Steinarten wie Zystinsteinen bringt die Lithotripsie meist wenig. Dann greifen wir lieber zu alternativen Therapien. Ein strukturierter Ablauf spart Zeit und senkt das Risiko für Komplikationen—das klingt vielleicht simpel, ist es aber selten.

Mehr Infos zu Diagnostikmethoden bei Nierensteinen gibt’s online.

Indikationen für offene Operationen

Nicht alle Steine lassen sich minimal-invasiv entfernen. Bei sehr großen, komplexen oder immer wiederkehrenden Steinen—zum Beispiel Korallensteinen—oder bei anatomischen Besonderheiten kommt die offene Operation in Betracht.

Ein typisches Beispiel ist die offene Nephrolithotomie. Wir erwägen diesen Schritt auch, wenn andere Therapien mehrfach gescheitert sind oder schwere Infektionen oder Organfunktionsstörungen auftreten.

Die offene Operation ist natürlich deutlich invasiver. Deshalb kommt sie heute nur noch zum Einsatz, wenn schonendere Methoden wirklich nicht mehr möglich sind.

Eine Übersicht zu chirurgischen Optionen bei Nierenkrankheiten findet sich übrigens online.

Abschätzung des Rezidivrisikos

Die Diagnostik spielt eine zentrale Rolle, um das Risiko für ein erneutes Auftreten von Steinen (Rezidiv) einzuschätzen.

Dazu gehören Urintests, Stoffwechselanalysen und die Analyse des entfernten Steins.

So lässt sich erkennen, ob besondere Stoffwechselstörungen wie Hyperkalziurie oder Hyperoxalurie vorliegen.

Manchmal überrascht es, wie viel man aus diesen Befunden tatsächlich herauslesen kann.

Auf Basis der Ergebnisse überlegen wir gemeinsam, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind.

Das kann eine Ernährungsumstellung sein, mehr Flüssigkeit im Alltag – oder, falls nötig, Medikamente zur Vorbeugung.

Wie oft Nachsorge notwendig ist, hängt ganz vom individuellen Risiko ab.

Wer es genauer wissen will, findet weitere Infos in der Beurteilung von Nieren- und Harnwegserkrankungen.