Inkontinenz ist ein ziemlich verbreitetes Problem – viele Menschen sind betroffen, aber das Thema bleibt oft unangenehm und wird selten offen angesprochen.

Für eine passende Behandlung ist eine präzise Diagnostik wirklich wichtig. Wir können mit verschiedenen Untersuchungen ziemlich genau feststellen, welche Form von Inkontinenz vorliegt und was die Ursache ist.

Zur Diagnostik gehören unter anderem Ultraschalluntersuchungen der Blase und Nieren, Blasendruckmessungen sowie manchmal Blasenspiegelungen.

Diese Methoden machen Veränderungen der Organe oder Funktionsstörungen sichtbar und helfen, eine sinnvolle Therapie zu planen.

Unsere Behandlung richtet sich individuell nach dem Befund und reicht von einfachen Maßnahmen bis zu operativen Eingriffen.

Das Ziel ist immer, die Lebensqualität zu verbessern und mehr Sicherheit im Alltag zu schaffen. Mehr zur Diagnostik und Behandlung finden Sie unter Harninkontinenz Diagnostik und Therapie.

Grundlagen der Inkontinenz

Inkontinenz kann ziemlich viele Ursachen und Formen haben.

Sie beeinflusst das Leben der Betroffenen oft stark und stellt im Alltag echte Herausforderungen dar.

Wir müssen die unterschiedlichen Arten, Ursachen und Auswirkungen im Detail verstehen, um eine passende Behandlung zu finden.

Definition und Formen der Inkontinenz

Inkontinenz bedeutet den unwillkürlichen Verlust von Urin oder Stuhl.

Am häufigsten ist Harninkontinenz, die in mehreren Varianten auftreten kann:

- Stressinkontinenz: Urinverlust etwa beim Husten oder Niesen.

- Dranginkontinenz: Plötzlicher, kaum kontrollierbarer Harndrang.

- Mischinkontinenz: Eine Mischung aus Stress- und Dranginkontinenz.

- Überlaufinkontinenz: Die Blase entleert sich nicht vollständig und läuft über.

Diese Formen betreffen sowohl Frauen als auch Männer, wobei bei Frauen oft gynäkologische Faktoren mitspielen.

Die Diagnose basiert meist auf einer gründlichen Anamnese und klinischen Untersuchungen.

Risikofaktoren und Ursachen

Verschiedene Faktoren begünstigen das Entstehen von Inkontinenz.

Bei Frauen sind vor allem Schwangerschaft und Geburt typische Risikofaktoren, da sie das Bindegewebe und die Beckenbodenmuskulatur schwächen können.

Auch gynäkologische Erkrankungen wie ein Genitalprolaps erhöhen das Risiko.

Weitere Ursachen sind:

- Alter: Schwächeres Gewebe und nachlassende Muskelkraft.

- Operationen im Beckenbereich.

- Neurologische Erkrankungen, die die Blasensteuerung beeinflussen.

- Chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Blasenentzündungen.

Eine genaue Diagnose ist wichtig, um die Ursache zu erkennen und gezielt anzugehen.

Einfluss auf Lebensqualität und Alltagsbewältigung

Inkontinenz kann das tägliche Leben wirklich beeinträchtigen.

Viele Betroffene ziehen sich zurück, weil sie Angst vor peinlichen Situationen haben.

Die Lebensqualität leidet durch Schlafstörungen, verminderte Mobilität und psychischen Stress.

Hilfsmittel und Therapien wie Beckenbodentraining, Medikamente oder auch Operationen können helfen.

Wichtig ist, offen über die Beschwerden zu sprechen, um rechtzeitig passende Unterstützung zu bekommen.

Mehr Details zur Diagnostik und Behandlung gibt’s auf der Seite zur Harninkontinenz Diagnostik.

Diagnostikverfahren in der Inkontinenzbehandlung

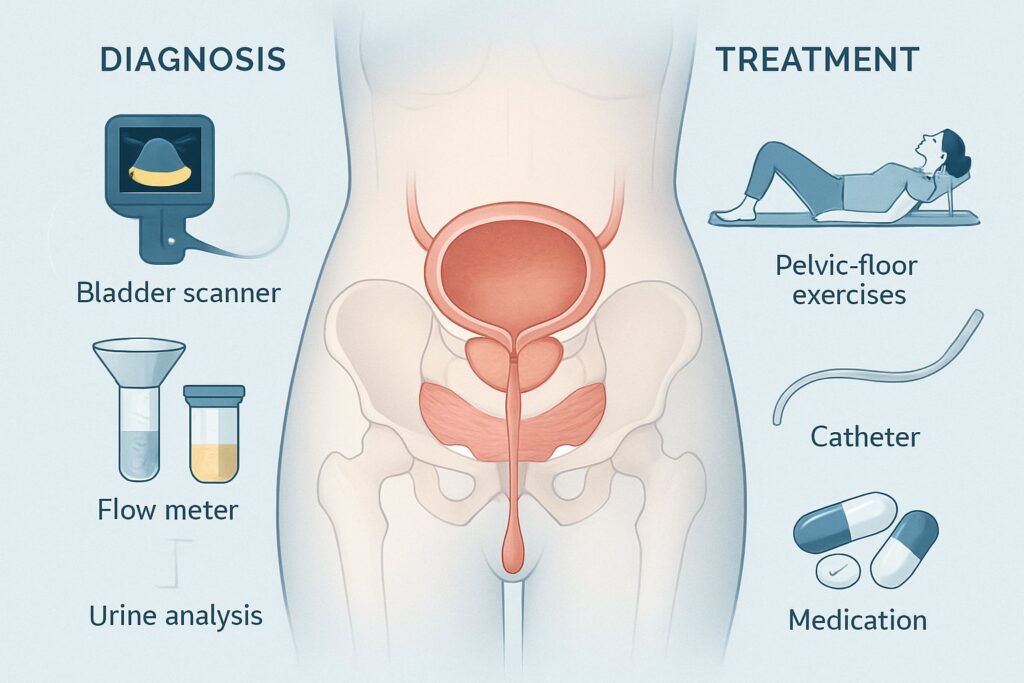

Um Harninkontinenz richtig behandeln zu können, brauchen wir präzise und vielseitige Diagnostikmethoden.

Dazu zählen ausführliche Gespräche, bildgebende Verfahren und spezielle urodynamische Tests.

Die Einhaltung aktueller Leitlinien sorgt dabei für Qualität und Sicherheit.

Anamnese und klinische Untersuchung

Wir starten mit einer gründlichen Anamnese.

Hier fragen wir nach Symptomen, Häufigkeit des Harnverlusts, Auslösern und möglichen Begleiterkrankungen.

Auch frühere Operationen und Medikamente sind wichtig.

Die klinische Untersuchung umfasst die Beurteilung des Beckenbodens und der Harnröhre.

Wir prüfen die Muskelspannung und machen einfache Funktionstests wie den Hustentest.

So können wir Belastungsinkontinenz und andere Formen besser unterscheiden.

Diese ersten Schritte geben oft schon Hinweise auf die Inkontinenzart und helfen bei der weiteren Planung.

Sonographie und bildgebende Verfahren

Die Sonographie ist ein zentrales Werkzeug zur Darstellung von Blase, Harnröhre und angrenzenden Organen.

Mit Ultraschall erkennen wir Veränderungen am Blasenhals oder der Beckenbodenmuskulatur.

Außerdem lässt sich Restharn nachweisen oder Auffälligkeiten wie Entzündungen oder Tumore können auffallen.

Weitere bildgebende Verfahren sind meist zweitrangig, können aber bei schwierigen Fällen sinnvoll sein.

Die sonographische Diagnostik entspricht den aktuellen Empfehlungen der AWMF-Leitlinien.

Blasenspiegelung und urodynamische Tests

Die Blasenspiegelung (Zystoskopie) ist bei unklaren oder komplizierten Fällen oft ein wichtiger Schritt.

Sie gibt uns einen direkten Blick auf die Blasenwand und den Blasenhals, um Entzündungen, Verletzungen oder Tumore auszuschließen.

Urodynamische Tests messen die Funktion von Blase und Harnröhre während Füllung und Entleerung.

Dazu gehören:

- Druckmessungen

- Flussmessungen

- Elektromyographie zur Beurteilung der Beckenbodenmuskulatur

Diese Tests liefern objektive Daten zu Speicher- und Entleerungsstörungen.

Gerade bei Dranginkontinenz oder komplexen Ursachen sind sie besonders hilfreich.

Leitliniengestützte Diagnostik

Wir richten uns bei der Diagnostik nach den aktuellen Richtlinien der DGGG und der Deutschen Gesellschaft für Urologie.

Diese Leitlinien bündeln Expertenwissen und aktuelle Forschung.

Empfohlen wird eine schrittweise Diagnostik, beginnend mit Anamnese und Basisuntersuchungen.

Bildgebende und urodynamische Verfahren kommen erst bei speziellen Fragestellungen zum Einsatz.

Die Leitlinien betonen, dass invasive Maßnahmen wie Katheter nur dann genutzt werden sollten, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

Das hilft, Risiken zu vermeiden und die Therapie zu optimieren.

Konservative Therapieansätze

Bei der Behandlung von Inkontinenz setzen wir auf verschiedene Methoden, die gezielt die Blasen- und Beckenbodenfunktion stärken.

Oft lässt sich damit der Alltag verbessern und die Symptome deutlich lindern.

Beckenbodentraining und Physiotherapie

Das Beckenbodentraining ist eine der wichtigsten Therapieformen bei Harninkontinenz.

Wir trainieren gezielt die Muskulatur, die Blase und Harnröhre unterstützt.

Mit regelmäßigem Training kann die Kontrolle über den Harndrang verbessert werden.

Studien zeigen, dass Beckenbodentraining bei 40 bis 80 % der Patienten tatsächlich hilft.

Physiotherapeuten zeigen, wie die Übungen richtig ausgeführt werden.

Physiotherapie kann außerdem Verspannungen lösen und die Haltung verbessern, was die Blasenkontrolle oft unterstützt.

Wir empfehlen, Übungspläne konsequent einzuhalten und bei Unsicherheiten lieber professionelle Hilfe zu holen.

Elektrostimulation

Elektrostimulation ist eine ergänzende Methode, bei der elektrische Impulse die Beckenbodenmuskulatur aktivieren.

Das ist besonders dann hilfreich, wenn das Training schwerfällt oder die Muskeln sehr schwach sind.

Kleine Elektroden setzen Impulse, die die Nerven anregen und die Muskulatur zum Zusammenziehen bringen.

So lässt sich der Beckenboden auch ohne große Eigenanstrengung stärken.

Die Behandlung findet meist in der Physiotherapiepraxis oder ambulant statt und kann gut mit Beckenbodentraining kombiniert werden.

Medikamentöse Therapie

Neben den körperlichen Übungen gibt’s auch medikamentöse Wege, vor allem bei Dranginkontinenz. Hier setzen wir oft β3-Rezeptor-Agonisten ein, die gezielt die Blase entspannen und den Harndrang spürbar verringern.

Diese Medikamente wirken direkt an den Blasenmuskeln und bringen meist nur wenige Nebenwirkungen für Herz und Kreislauf mit sich. In manchen Fällen kommen andere Medikamente wie Anticholinergika infrage.

Allerdings: Anticholinergika können Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit oder Verstopfung verursachen. Die Auswahl und Dosierung stimmen wir immer individuell mit unserem gynäkologischen Team ab.

So stellen wir sicher, dass die Behandlung wirklich zu Ihnen passt und möglichst sicher bleibt. Für mehr Informationen zur konservativen Behandlung von Inkontinenz: Konservative Therapie und Inkontinenzformen.

Operative und interventionelle Behandlungsmöglichkeiten

Wenn konservative Methoden nicht ausreichen, greifen wir gezielt zu operativen oder interventionellen Verfahren. Ziel ist immer, die Blasenfunktion zu verbessern oder den Verschlussmechanismus zu unterstützen.

Welche Methode passt, hängt von der Art und Schwere der Inkontinenz und den individuellen Umständen ab. Klingt kompliziert, ist aber letztlich eine Frage guter Abstimmung.

TVT und andere Bandoperationen

Die suburethrale TVT-Operation (Tension-free Vaginal Tape) ist eine bewährte Methode gegen Belastungsinkontinenz bei Frauen. Dabei wird ein dünnes Kunststoffband wie eine Schlinge unter die Harnröhre gelegt.

Diese Stütze hilft, ungewollten Urinverlust bei Belastung zu verhindern. Neben TVT gibt’s auch andere Bandverfahren, zum Beispiel die transobturatorische Tape-Operation.

Beide Methoden sind minimalinvasiv und die Erholungszeiten fallen eher kurz aus. Bei unkomplizierter Belastungsinkontinenz ist die Bandoperation häufig die erste Wahl.

Vor allem, wenn Geburtsverletzungen eine Rolle spielen und der Schließmuskel betroffen ist, lohnt sich diese Option. Manchmal ist es tatsächlich erstaunlich, wie effektiv so eine kleine Schlinge sein kann.

Implantation künstlicher Schließmuskeln

Bei schweren Fällen von Harninkontinenz, besonders nach Prostataoperationen bei Männern, bieten wir die Implantation eines künstlichen Schließmuskels an. Das Gerät besteht aus einem Ballon, einer Pumpe und dem eigentlichen Schließmuskel-Implantat.

So wird der Harnröhrenverschluss mechanisch unterstützt. Die Pumpe kommt in die Handtasche oder den Hodensack, sodass der Patient den Schließmuskel selbst steuern kann.

Der Eingriff erfordert eine gründliche urologische Abklärung und wird nur in spezialisierten Zentren durchgeführt. Für viele Betroffene bedeutet das eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität.

Botulinumtoxin-Injektionen und Neuromodulation

Botulinumtoxin wird direkt in die Blasenmuskulatur gespritzt, um unwillkürliche Kontraktionen zu hemmen. Das hilft vor allem bei Dranginkontinenz oder überaktiver Blase.

Die Wirkung hält etwa sechs bis zwölf Monate, danach kann man die Behandlung wiederholen. Neuromodulation – etwa die Sakralnervenstimulation – steuert die Blasenfunktion über elektrische Impulse.

Das kommt dann ins Spiel, wenn konservative Maßnahmen und Botulinumtoxin nicht ausreichen. Beide Verfahren sind minimalinvasiv und lassen sich individuell anpassen.

Sie gehören mittlerweile fest zum urologischen Therapiespektrum bei Inkontinenz. Wer mehr wissen möchte: Details zu operativen Behandlungsmöglichkeiten der Harninkontinenz bei Frauen gibt’s auf kepleruniklinikum.at.

Interdisziplinäre Versorgung und Nachsorge

Eine erfolgreiche Behandlung der Inkontinenz braucht verschiedene Fachrichtungen am Tisch. Die Therapie wird individuell angepasst – klingt selbstverständlich, ist in der Praxis aber wirklich entscheidend.

Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen

Wir arbeiten eng mit Urologen, Gynäkologen und anderen Spezialisten zusammen. Die Leitlinien der DGGG betonen, dass eine interdisziplinäre Diagnose und Behandlung die beste Grundlage für eine effektive Therapie sind.

Durch gemeinsame Fallbesprechungen und abgestimmte Untersuchungen lassen sich Ursachen besser erkennen. Das schließt strukturelle Veränderungen des Beckenbodens genauso ein wie neurologische oder funktionelle Störungen.

So vermeiden wir unnötige Doppeluntersuchungen und sorgen dafür, dass alle Therapieschritte wirklich ineinandergreifen. Ein Team aus Ärztinnen, Ärzten, Pflegekräften und – wenn nötig – Therapeuten macht die Versorgung erst richtig rund.

Individuelle Therapiekonzepte

Jede Patientin ist anders, deshalb passen wir die Behandlung genau an ihre Bedürfnisse an. Die S2k-Leitlinie zur Harninkontinenz hilft uns bei der Auswahl bewährter Therapieoptionen.

Das Spektrum reicht von Physiotherapie und Beckenbodentraining über Medikamente bis zu minimalinvasiven Eingriffen. Komplexe Operationen sind nur in ausgewählten Fällen notwendig.

Wir setzen auf ein stufenweises Vorgehen. Erstmal probieren wir möglichst wenig invasive Maßnahmen aus.

Und wenn’s nötig ist, entwickeln wir restriktivere oder kombinierte Therapien, um die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Jeder Schritt soll sich für die Patientin auch wirklich lohnen.

Langfristige Betreuung und Lebensstilberatung

Inkontinenz bleibt für viele ein Thema, das nicht einfach verschwindet. Deshalb sind wir auch nach der akuten Behandlung weiterhin da und begleiten unsere Patientinnen über längere Zeit.

Regelmäßige Kontrollen spielen dabei eine große Rolle. Therapieanpassungen sind manchmal nötig, wenn sich etwas verändert.

Auch Lebensstil und Ernährung kommen ins Spiel – klar, Übergewicht, Bewegung oder wie viel man trinkt, all das kann die Beschwerden beeinflussen.

Wir möchten, dass unsere Patientinnen möglichst viel selbst in die Hand nehmen können. Dazu gehört auch, Hilfsmittel auszuprobieren oder psychosoziale Aspekte offen anzusprechen.

Unser Ziel? Eine gute Lebensqualität erhalten und möglichst Rückfälle vermeiden.

Wer noch mehr wissen möchte: Weitere Infos zur Kontinenzförderung und Nachsorge gibt’s in den Empfehlungen von Expertengruppen wie der DGGG.