Die Sonographie ist heute aus der Urologie nicht mehr wegzudenken, da sie uns ermöglicht, krankhafte Veränderungen an Nieren, Harnblase, Hoden und Prostata schnell und sicher zu erkennen. Dieses bildgebende Verfahren bietet viele Vorteile: Es ist schonend, schmerzfrei, ohne Strahlenbelastung und in der Regel direkt in der Praxis durchführbar.

So können wir frühzeitig Hinweise auf Probleme wie Nierensteine, Blasensteine oder Tumore erhalten.

Was macht die Sonographie in der Urologie so besonders? Mit dieser Technik gewinnen wir wichtige Einblicke in die inneren Organe, häufig sogar schon bei unspezifischen Beschwerden.

Sie zählt mittlerweile zu den wichtigsten Methoden, um Erkrankungen im Urogenitaltrakt gezielt abzuklären und zu überwachen – mehr dazu gibt es im Artikel Ultraschall beim Urologen.

Wir möchten in diesem Beitrag zeigen, warum die Sonographie bei der urologischen Untersuchung eine zentrale Rolle spielt. Welche Möglichkeiten sie bietet und wo auch ihre Grenzen liegen, schauen wir uns ebenfalls an.

Technische Grundlagen der Sonographie in der Urologie

Für die urologische Diagnostik ist die Sonographie wichtig. Wir verlassen uns auf verschiedene technische Prinzipien, um innere Strukturen sichtbar zu machen.

So können krankhafte Veränderungen schnell und sicher erkannt werden.

Funktionsweise von Ultraschallwellen

Ultraschallwellen sind Schallwellen, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind. Im Ultraschallgerät erzeugt ein Schallkopf diese Wellen und schickt sie ins Körpergewebe.

Trifft die Welle auf unterschiedliche Gewebestrukturen, werden Teile davon reflektiert und kehren zum Schallkopf zurück. Die Stärke und das Muster der zurückkehrenden Wellen hängen von der Dichte und Beschaffenheit des Gewebes ab.

Weiches Gewebe wie Muskel oder Fett leitet die Wellen anders als harte Strukturen wie Knochen oder Steine. Genau diese Unterschiede nutzen wir, um Bilder zu erzeugen, die uns wirklich weiterhelfen.

Ein großer Vorteil: Die Sonographie kommt ohne Röntgenstrahlung aus. Urologische Organe wie Niere, Blase und Prostata lassen sich so sicher und in Echtzeit untersuchen.

Wer mehr über physikalische Grundlagen wissen möchte, findet Informationen im Urologielehrbuch.

Bildgebende Verfahren und Ultraschallbild

Das bildgebende Verfahren bei der Sonographie basiert auf der Messung und Darstellung der reflektierten Ultraschallwellen. Das Ultraschallgerät wandelt die Signale in Schwarz-Weiß-Bilder um, die auf einem Monitor angezeigt werden.

Diese Bilder nennen wir Ultraschallbilder. Die wichtigsten Einstellungen am Gerät betreffen Frequenz, Bildtiefe und Verstärkung.

Mit der Anpassung dieser Parameter erzeugen wir gut erkennbare Bilder der urologischen Organe. Besonders praktisch: Wir können die Bilder in Echtzeit betrachten und auch wiederholt untersuchen.

Neben der klassischen zweidimensionalen Darstellung (B-Bild) gibt es weitere Techniken, wie Doppler-Sonographie zur Darstellung von Blutfluss. Moderne Geräte speichern die Aufnahmen digital.

Viele Tipps für die Bildoptimierung und Fehlervermeidung stehen in diesem Fachbuch über die Sonographie in der Urologie.

Auflösungsvermögen und Artefakte

Das Auflösungsvermögen beschreibt, wie genau wir kleine Strukturen erkennen können. Eine hohe Auflösung ermöglicht das Unterscheiden feiner Details, etwa von Gefäßen oder kleinen Tumoren.

Die Wahl der Sondenfrequenz ist dabei wichtig: Hohe Frequenzen liefern bessere Auflösung, aber eine geringere Eindringtiefe. Artefakte sind Bildfehler, die durch technische Grenzen oder besondere Gewebe entstehen.

Zum Beispiel kann Luft im Darm die Schallwellen streuen und schwarze Bereiche erzeugen. Auch Reflexionen an festen Gewebeschichten können Streifen oder Schatten verursachen.

Das Wissen um diese Artefakte hilft uns, Fehlinterpretationen zu vermeiden und die Bildqualität gezielt zu verbessern. Weitere Erklärungen zu Artefakten und ihrer Vermeidung finden sich im Urologielehrbuch.

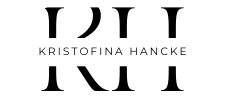

Urologische Organe in der Sonographie

Die Sonographie gibt uns schnelle und präzise Bilder vieler Organe im Urogenitaltrakt. Sie ist schmerzfrei, gut verfügbar und belastet den Körper nicht mit Strahlen.

Die wichtigsten Ziele sind das frühzeitige Erkennen von Erkrankungen und die sichere Überwachung von Therapien.

Nieren und ableitende Harnwege

Mit Ultraschall können wir die Nieren einfach beurteilen. Größe, Form und Lage werden sichtbar.

Wir erkennen schnell Zysten, Tumoren oder Steine. Auch Entzündungen zeigen sich als auffällige Veränderungen des Nierengewebes.

Die ableitenden Harnwege, wie die Harnleiter, sind allerdings nur eingeschränkt darstellbar. Eine Erweiterung, etwa durch einen Harnstau, sieht man aber oft gut.

Solche Befunde liefern Hinweise auf Steinleiden oder Abflusshindernisse. Durch den Ultraschall können wir akute und chronische Veränderungen klar voneinander unterscheiden.

Eine Übersicht der wichtigsten Fragestellungen:

| Organ | Häufige Befunde |

|---|---|

| Niere | Zyste, Tumor, Stein |

| Harnleiter | Erweiterung, Stein |

Mehr dazu findet sich bei Bildgebende Diagnostik in der Urologie.

Harnblase und ihre Besonderheiten

Die Blase ist im gefüllten Zustand gut mittels Sonographie darstellbar. Wir erkennen Wanddicke, Restharn nach dem Wasserlassen und können Tumoren, Steine oder Polypen entdecken.

Besonders Restharnmessungen sind bei Patienten mit Blasenentleerungsstörungen wichtig. Durch die Sonographie lassen sich auch Harnblasenentzündungen erkennen, die oft mit einer Verdickung der Blasenwand einhergehen.

Bei Männern liefert der Ultraschall auch Hinweise auf Blasenhalsveränderungen durch eine vergrößerte Prostata. Zu beachten ist: Eine leere Blase ist schlecht beurteilbar.

Deswegen sollte die Untersuchung möglichst bei voller Blase erfolgen. Weitere Informationen finden sich bei Sonographie (Ultraschall) – Urologische Praxis.

Prostata: transrektale Darstellung

Die transrektale Sonographie der Prostata ist ein Standard in der Urologie. Wir führen die Untersuchung mit einer speziellen Sonde durch, die in den Enddarm eingeführt wird.

Damit erhalten wir sehr genaue Bilder von Größe, Form und Struktur der Prostata. Häufig prüfen wir auf gutartige Vergrößerungen, Anzeichen für Entzündungen oder Veränderungen, die auf Prostatakrebs hinweisen könnten.

Diese Methode hilft uns dabei, gezielt Gewebeproben zu entnehmen, wenn verdächtige Areale gefunden werden. Ein Vorteil dieser Technik ist die hohe Auflösung, mit der wir selbst kleine Veränderungen erkennen.

So können wir Kontrolluntersuchungen zuverlässig durchführen und Therapieerfolge messen. Mehr über die transrektale Sonographie der Prostata gibt es bei Ultraschalluntersuchung in der Urologie.

Hoden und Hodensackstrukturen

Mit Ultraschall untersuchen wir die Hoden und Hodensackstrukturen schmerzfrei und ohne Strahlenbelastung. Wir beurteilen die Größe, die innere Struktur und die Durchblutung der Hoden.

So können wir schnell Tumore, Zysten, Blutergüsse oder Entzündungen erkennen. Auch Nebenhoden (Epididymis), Samenstrang und umgebende Flüssigkeit werden zuverlässig dargestellt.

Besonders bei plötzlichen Schmerzen, wie bei einer Hodentorsion, liefert die Sonographie in wenigen Minuten eine klare Diagnose. Wir nutzen diese Methode bei Unfruchtbarkeit, Verdacht auf Infektionen und nach Verletzungen.

Verdächtige Befunde werden oft weiter abgeklärt, um Tumore oder Fehlbildungen eindeutig zu bestimmen. Mehr dazu bei Ultraschall in der Urologie – SpringerMedizin.de.

Durchführung und Ablauf der Ultraschalluntersuchung

Bei einer Ultraschalluntersuchung in der Urologie kommt’s auf die richtige Vorbereitung an. Auch Erfahrung und Sorgfalt des Untersuchers spielen eine große Rolle für die Bildqualität und die Aussagekraft.

Vorbereitung und Patientenposition

Vor der Sonographie klären wir erstmal, welches Organ im Fokus steht. Manchmal braucht’s spezielle Vorbereitungen: Für eine genaue Blasenbeurteilung bitten wir den Patienten, die Blase gefüllt zu lassen.

Bei der Nierendiagnostik ist das meist nicht nötig. Die Lagerung hängt dann vom Untersuchungsziel ab.

Für die Nieren liegt man meistens auf dem Rücken oder auf der Seite. Manchmal ist aber auch Stehen gefragt – kommt eben drauf an.

Damit der Schallkopf optimal Kontakt zur Haut hat, tragen wir ein wasserbasiertes Ultraschallgel auf. Das Gel verhindert, dass störende Luft zwischen Haut und Schallkopf die Bilder verschlechtert.

Mehr dazu findet man übrigens auch hier: Ultraschalluntersuchung – Radiologie.de.

Ablauf der Untersuchung

Zuerst wird das entsprechende Areal freigemacht und das Gerät eingestellt. Dann setzen wir den Schallkopf direkt auf die mit Gel bedeckte Haut.

Der Schallkopf wird langsam in verschiedene Richtungen bewegt, um alle Bereiche zu erfassen. Die Bilder erscheinen dabei in Echtzeit auf dem Monitor.

So lassen sich Organe, Gefäße oder Veränderungen wie Steine, Tumore oder Blasenwandverdickungen direkt erkennen. Das geht meistens ziemlich schnell.

Die Untersuchung tut nicht weh und dauert nur wenige Minuten. Je nach Fragestellung speichern wir einzelne Bilder oder drucken sie aus.

Ein großer Pluspunkt: Die Sonographie ist strahlenfrei. Das ist natürlich angenehm für alle Beteiligten.

Rolle des Untersuchers

Die Erfahrung des Untersuchers ist echt entscheidend. Wir beurteilen die Bilder direkt am Monitor und müssen oft spontan entscheiden.

Man muss Schallartefakte kennen und wissen, wo die Sonographie ihre Grenzen hat. Nur so kann man Fehldiagnosen vermeiden.

Darmgase oder Narben können die Bildqualität stören. Dann hilft manchmal eine andere Schallkopf-Position oder ein kleiner Trick bei der Technik.

Typische urologische Veränderungen wie Zysten, Steine oder Prostatavergrößerungen sollte man schnell erkennen. Mit gezielter Fragestellung und richtiger Interpretation der Ultraschallbilder sichern wir eine verlässliche Diagnostik.

Spezielle Sonographische Verfahren in der Urologie

In der Urologie gibt’s spezielle Ultraschallverfahren, die Veränderungen im Gewebe und die Durchblutung ganz ohne Strahlenbelastung sichtbar machen. Jedes dieser Verfahren bringt eigene Vorteile für die Diagnose und Behandlung von Nieren, Harnblase, Prostata oder Hoden.

Dopplersonographie

Mit der Dopplersonographie kann man die Blutströmung in Gefäßen sichtbar machen. Der Doppler-Effekt zeigt die Fließgeschwindigkeit akustisch und farblich an.

Das ist besonders hilfreich, wenn es um Gefäßverschlüsse oder Durchblutungsprobleme geht – etwa bei den Nierenarterien oder den Hodengefäßen. Meistens kombinieren wir das mit der normalen Sonographie.

Ein echter Vorteil ist, dass sich gutartige und bösartige Veränderungen oft unterscheiden lassen, weil Tumoren anders durchblutet sind. Gerade bei Prostata- und Hodenerkrankungen ist das ziemlich wichtig.

Wer mehr wissen will: Anwendung im urologischen Bereich gibt’s unter Doppler-Ultraschall in der Urologie.

Duplexsonographie

Die Duplexsonographie kombiniert normalen Ultraschall mit dem Dopplerverfahren. So bekommen wir gleichzeitig ein Bild der Anatomie und sehen, wie die Gefäße durchblutet sind.

Wir prüfen damit zum Beispiel Nierenarterien und -venen oder die Gefäße der Hoden. Verengungen oder Thrombosen werden so direkt sichtbar.

Spannend ist die gleichzeitige Darstellung von Gewebe und Durchblutung. Damit lässt sich erkennen, ob Veränderungen mit einer Minderdurchblutung einhergehen.

Bei Verdacht auf Durchblutungsprobleme, wie bei Hodentorsion, liefert die Duplexsonographie schnell Klarheit. Das macht sie zum Standard in der urologischen Diagnostik.

Wer sich dafür interessiert, findet eine Übersicht bei Bildgebung in der Urologie.

Elastographie

Die Elastographie misst, wie steif oder weich Gewebe ist – mit speziellen Schallwellen. So erkennt man Unterschiede zwischen gesundem und verändertem Gewebe.

Gerade in der Prostatadiagnostik ist das praktisch. Tumoren oder Entzündungen machen das Gewebe meist härter, und das kann die Elastographie zeigen.

Auch bei unklaren Hodenbefunden liefert die Methode oft wichtige Hinweise. Sie ergänzt die klassische Sonographie sinnvoll, ohne zusätzliche Belastung oder Strahlen.

Mehr Details dazu gibt’s in Fachbeiträgen zu neuen sonographischen Techniken in der Urologie.

Indikationen und Grenzen der urologischen Sonographie

Für uns im Klinikalltag ist die urologische Sonographie ein zentrales Bildgebungsverfahren. Sie hat viele Einsatzmöglichkeiten, aber natürlich auch ihre Grenzen.

Diagnostische Einsatzgebiete

Mit Ultraschall lassen sich viele urologische Erkrankungen erkennen oder kontrollieren. Die Nieren-Sonographie nutzen wir, um Größe, Lage und Struktur der Nieren zu bestimmen oder Veränderungen wie Zysten, Tumore und Steine zu entdecken.

Auch der Blasenultraschall ist wichtig – etwa bei Restharnmessungen, Miktionsstörungen oder Verdacht auf Blasentumoren.

Typische Indikationen sind:

- Bauch- und Flankenschmerzen

- Makro- oder Mikrohämaturie

- Proteinurie

- Abdominelles Trauma

- Verlaufsbeobachtung nach Tumorerkrankungen

Ein großer Vorteil: Die Sonographie kommt ohne Strahlenbelastung aus und ist fast immer verfügbar. Auch zur Nachsorge von Urothelkarzinomen und zur Kontrolle bekannter Befunde ist sie nützlich.

Im Praxisalltag ist sie eigentlich nicht mehr wegzudenken. Mehr dazu auch unter Bildgebung in der Urologie.

Limitationen und mögliche Risiken

Die Sonographie hat definitiv ihre Grenzen. Viel hängt davon ab, wie erfahren der Untersucher ist und wie gut die Bildqualität ausfällt.

Bei starkem Übergewicht, viel Darmgas oder wenn Organe besonders tief liegen, wird die Bildgebung oft schwierig. Kleine Tumoren oder Steine, vor allem im Harnleiter, können dabei schon mal durchrutschen.

Oft liefert der Ultraschall nur unspezifische Befunde. Als alleinige Methode reicht das in vielen Fällen einfach nicht aus.

Kritische Befunde müssen wir meistens mit anderen Verfahren wie CT oder MRT absichern. Die Risiken für Patienten sind zum Glück gering, weil keine Strahlenbelastung entsteht und die Untersuchung nicht invasiv ist.

Allerdings kann es durch falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse passieren, dass unnötige weitere Untersuchungen folgen (mehr dazu bei degum.de). Manchmal ist das ein bisschen frustrierend, aber so ist eben die Realität in der Praxis.